長岡藩に老田久之助というが「侍読」がいます。藩主は牧野忠辰で、彼に学問を教授するのが久之助の役割です。時に四書五経などの儒教の経典も教えています。侍読とは、このように主に仕えながら御読書始を担う者のことです

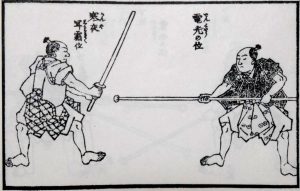

久之助は原田義平太という志士から三留流の刀法を修行しています。手筋の良さが認められ代稽古さえしています。義平太は久之助に云います。

「なんの道にも天成の才というものがある」

「そこもとの刀法がそれだ」

「学んで得られないもの、教えて教えられないものをそこもとはもっている」

そして義平太は久之助に秘奥とされているものを伝授するのです。

同じ藩の士に鬼頭図書という類のない偏屈者がいました。

同じ藩の士に鬼頭図書という類のない偏屈者がいました。

「おれには尋常なご奉公はできない」と云って、城内外の草取りを役目に乞うのです。

「草取りをしようと下肥を汲もうとご奉公の一念に誤りがなければよいはずだ」

図書は、たとえ老臣であろうと足軽であろうと、理に合わない者にはあたり構わず怒鳴りつけます。久之助は図書の噂をきいて心が惹かれます。会えばなにか得るものがありそうだと考えます。

図書が久之助に云います。

「みな、一身一命を捧げると口では容易く云う」

「しかし、その覚悟を活かすことははむずかしい」

「鍛錬は家常茶飯のうちにある、掃き掃除、箸の上げ下げ、火桶の炭ののつぎ方、寝ざま起きよう、日常瑣末な事の中に性根の鍛錬がある」

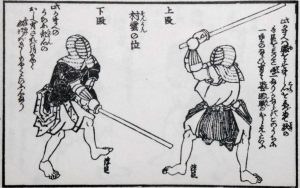

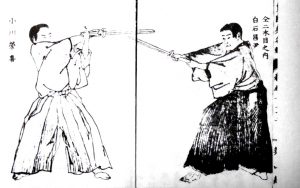

二十三歳のとき久之助は主君の命で刀法修行のために江戸に向かいます。そして柳生家に入門します。それから三年。長岡に戻ると道場の師範の役に就きます。門人はたった五人と限って受け入れます。それ以上では鍛錬できないと考えるからです。

門人の一人に横堀賢七というのがいます。一刀流をやりかなり腕にも自信があります。門人は道場で寝起きし、そこから城にでかけます。朝は三時に起き、素裸で水を浴び道場内外の掃除、薪割り、炭作り、稽古は一時だけ、そして黄昏れるまで畑での蔬菜作りです。食事は極めて簡素です。横堀は不満をあらわします。柳生流の刀法を学べないと不平を云い、道場を出たいと申し出ます。久之助は「ならぬ」と冷ややかに云います。

一年目に和田藤吉郎という門人が免許をとります。五人の中で最も栄えない存在です。みな驚きます。

「そこもとにはもはや伝授すべきものはない」

「修行をわすれずご奉公なさるように、これは免許のゆるし書である」

いかなる秘伝が記してあるかとゆるし書を開くとそこに「ゆだん大敵」とあります。一同、唖然とします。

次々と門人は免許のゆるし書を貰います。一刀流の腕も相当だし、稽古ぶりも抜きんでいるのに、賢七一人だけ二期の門人の中に取り残されます。

神道流の武芸で淵田主税助というのが仕官したいとやってきます。御前で久之助は対戦します。しかし脆くも負けて師範としての面目を失いそうになります。

「先刻の勝負はどうした、余にはまこととは思えないが事実はどうなのだ」忠辰はきりっと眼を怒らせます。

「おめがねどおりでございます」

「譲ったのか?」

「要もないことでございます」久之助は穏やかに答えます。

「ああいう者には負けてやるのが武士のたしなみだと心得ます」

「勝ってもそれだけのはなしで、悪くすると他国へまいってあらぬことをいい触らしかねません」

忠辰は頷きます。主税助を召し抱えたものかどうか訊ねます。久之助はすぐに否と答えます。

「たしかにすぐれた技倆はあると存じますが、神に純粋でないものがあり、眼光も真っ直ぐでありません」

「お取立てはご無用でございましょう」

久之助のはっきりした態度に、忠辰には快かったようで、それまでの不機嫌な顔色を解いて「たいぎであった」と幾たびも頷くのです。