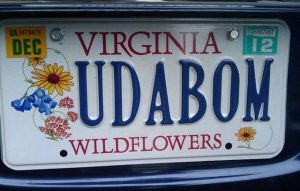

ヴァジニア州(Virginia)のナンバープレートにもいろいろなデザインがあります。うっそうとした豊かな森や清流など自然の生態系を反映してデザインには野鳥などを配置しています。ヴァジニアは、「アメリカ大統領の母なる地」「Mother of Presidents」の名にふさわしい風格のある州です。

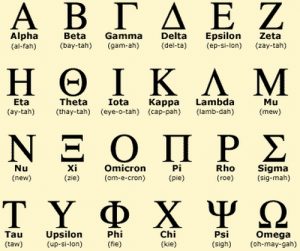

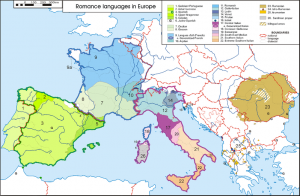

ヴァジニア州東部の大部分に最初に定住したヨーロッパ人はイングランド人(English)で、イングランドの中部および南部の郡、特にロンドンとその周辺地域からやって来ました。1700年代には、ウェールズ人(Welsh)とフランスのユグノー人(Huguenots)が移民の中で目立っていて、スコッチ・アイリッシュ(Scotch-Irish)とドイツ系(German)の人々がペンシルベニア(Pennsylvania)からシェナンドー渓谷(Shenandoah Valley)に移住してきました。特に西部と南西部の郡では、スコットランド系アイルランド人とイギリス人の祖先を持つ人々が今でも多数派を占めています。

ヴァジニア州は、清教徒連邦(Puritan Commonwealth)と1653年から1659年の間に保護領(Protectorate)亡命したイングランド王チャールズ二世(Charles II)への忠誠心からオールド・ドミニオン(Old Dominion)と呼ばれました。17世紀初頭のジェームスタウン(Jamestoewn)入植以来、アメリカの州の中で最も長く続いている歴史の1つです。処女女王エリザベス一世(Elizabeth I)にちなんで名付けられ、当初の憲章では、大西洋岸の入植地からミシシッピ川、さらにその先まで西に広がる土地のほとんどが与えられましたが、ヨーロッパ人には未踏の領域でした。ジョージ ワシントン(George Washington)、トーマス ジェファソン(Thomas Jefferson)、ジェームズ マディソン(James Madison)などのヴァジニア人の貢献はアメリカ合衆国の建国に極めて重要であり、共和国の初期の数十年間、この州は大統領誕生の地として知られていました。

1607年にイギリス初のアメリカ植民地がジェームズタウン(Jamestown)に設立された時、ヴァジニア州にもネイティブ・アメリカンが住んでいました。ヴァジニアからはアメリカ独立革命の指導者を生み、後にアメリカ最初の大統領5人のうち4人を輩出していきます。1788年には合衆国憲法を批准した10番目の州となります。

奴隷制度はヴァジニア州経済の重要な部分を占めていました。1831年にナット・ターナー(Nat Turner)の奴隷反乱がここで起こりました。奴隷であり反乱の指導者ナットは数人の信頼する仲間の奴隷と決起します。反乱は家から家へと伝わり、奴隷を解放し、見付けた白人全てを殺したといわれます。最終的に反乱に加わった奴隷は自由黒人を含めて50名以上になります。ナットとその反乱部隊が白人民兵の抵抗に遭った時、既に57名の白人男女や子どもが殺されていました。

南北戦争が始まってすぐの1861年に、ヴァジニア州は連邦(Union)から離脱します。リッチモンド(Richmond)は南部連合(Confederacy)の首都となります。そしてヴァジニアは戦争を通じて主な戦場となります。ただヴァジニア州西部は連邦からの離脱を拒否します。1863年に分離してウェストヴァジニア州ができました。ヴァジニア州は1870年に連邦への再加盟を認められました。その後数10年間、州の債務をめぐる争いが政治生活を引き継ぎましたが、第一次世界大戦後、州の繁栄は増大していきます。

第二次世界大戦により、数千人の捕虜がヴァジニア州の軍事キャンプに収容され、港町のノーフォーク(Norfolk)地域は急速な成長を遂げます。ヴァジニア州にとっては、連邦政府は州最大の雇用主であり、製造業は二番目に大きい規模となっています。州南東部の海域およびそれを取り囲む陸域であるハンプトン ローズ(Hampton Roads)は、国内有数の港の1つであり一大観光地域でもあります。

ヴァジニア州は正式には「Commonwealth of Virginia」と呼ばれます。植民地時代から地域がそれぞれに共通した目標である独立に向けて共に発展するという意思を表しています。歴代4名の大統領とは、ジョージ・ワシントン、トマス・ジェファソンらです。それゆえに「アメリカ大統領の母なる地」とも言われるほどです。ワシントンDCの対岸の州内にはアメリカ国防総省(Pentagon)やCIA本部もあります。

観光は州の重要な産業です。ヴァジニア州には、植民地時代のウィリアムズバーグ(Williamsburg)、ジョージ ワシントンの邸宅であるマウント・バーノン(Mount Vernon)、トマス・ジェファソンのモンティチェロ(Monticello)、南北戦争の戦場、現在のアーリントン国立墓地(Arlington National Cemetery)の敷地内にあるロバート・リー(Robert E. Lee)将軍の家など、多くの史跡があります。特に、ウィリアムズバーグは是非訪れたいところです。1690年代には植民地時代の首都でありました。2.25キロ平方の地域に入植当時の建物はすっかり復元されて、植民地時代の面影を感じることができます。

1693年設立のウィリアム・アンド・メアリー大学(College of William and Mary)は、この国で2番目に古い大学です。この大学は、イングランド国教会によって設立され、イギリス国王の勅許状を持つ最初のアメリカの大学となりました。ハーヴァード大学に続いてアメリカで最も由緒のある、また優れた学部教育のカレッジとして知られています。研究機関の中心はなんといってもヴァジニア大学です。創立は1819年、ジェファソンらによって創建されました。学内のすべての建物がコロニアルスタイル(colonial style)で統一され、全米で最も美しい大学キャンパスと称されています。これらの大学は、「最も入学が難しい大学」 (Most Selective)となっています。