Last Updated on 2017年3月31日 by 成田滋

古代インドやギリシャで唱えられた人格の原型ともいうべきものに四気質があります。古代ギリシャ(Greek) の医師ヒポクラテス (Hippocrates)は、体液によって「胆汁質」、「多血質」、「粘着質」、「憂うつ質」の気質があるという考えました。ギリシャの医師ガレヌス (Claudius Galenus)も四体液説にそって人体理論を構築したといわれます。「体液の運動が肉体と精神の統一を確保している」 という説です。自分がどの気質に偏っているかによって、自分を知ることができると考えたのです。あながち間違っているとはいえないようです。

アメリカの人格研究者にゴードン・オルポート (Gordon Allport) がいます。1898年生まれですから、人格の研究としては草分けのような存在です。若いとき、ウィーンにいたフロイド(Sigmund Freud)を訪問し精神分析の理論から示唆を得たことがあります。

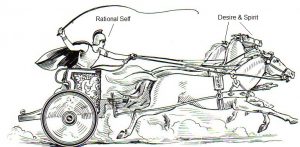

オルポートの研究テーマは人格です。人格とはPersonality の訳ですが、語源はラテン語の「persona」です。ブリタニカ国際大百科事典によると、「persona」の語義からパーソナリティとは,「個体内における,その環境に対する彼独特の適応を規定する心理・生理的系の力動的体制である」という定義が定着しているとあります。「persona」は「仮面をかぶった人格」という訳もあります。「得体の知れない」とか「つかみどころがない」といったいかようにも解釈できそうな人間の側面も表しています。

オルポートは人間の心理において無意識とか社会的要因が果たす役割を否定はしなかったのですが、意識的な動機とか状況といった要因を非常に重視した研究者です。状況というのは過去の出来事に依存するものではないという説です。

オルポートは人格論を展開するとき、精神分析はあまりにも深層すぎること、行動主義はあまりにも表層的な理論であるとして否定します。むしろ個人の特性や個人の脈絡に注視し、人格の理解には過去の脈絡を重視しない立場を堅持します。オルポートにとって人格の原型とされる四気質などの先天的な特性は、人格の構成要件とはならなかったようです。