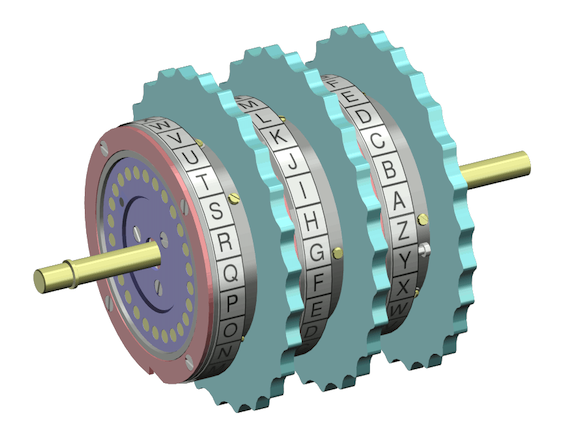

個人認証カードであるマイナンバー制度がようやく普及し始めてきました。マイナンバーカードの主な用途としては、オンライン認証による本人確認、行政手続きの簡素化、健康保険証・運転免許証との統合などが期待されています。マイナンバーカードの代わりにスマートフォンを使って住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できるサービスも始まりました。なにかと便利になるかもしれません。行政手続きの簡素化はどこまで有効なのかは分かりませんが、ネットワークの広がりにつれてさらに使われていくでしょう。マイナンバーカーにはICチップが埋め込まれています。そこには共通鍵暗号といわれるAES(Advanced Encryption Standard)を使用して、カードとリーダー間の通信を暗号化を行っています。個人認証用電子証明書としては、マイナンバーカードの他に、e-Taxなどのオンラインサービスで本人確認に使用されます。

マイナンバーカードなどの安全性ですが、公的個人認証サービスは総務省の監督のもと、PKI標準という国際的基準に基づいて設計されています。民間ではSSL(Secure Sockets Layer) 証明書が使われています。SSL証明書は、ウェブサイトとブラウザ間の通信を暗号化し、ウェブサイトの運営者がいることを証明する電子証明書です。これにより、個人情報などの機密データの盗聴や改ざんを防ぎ、安全な通信を可能にしています。

次に電子政府(e-Gov)サービスについてです。現在のところ主たる利用は税務手続き(e-Tax)です。その他雇用・年金手続き、住民票や戸籍の取得・変更などにも及びつつあります。使用されている暗号はSSL/TLS(HTTPS)で、楕円曲線暗号アルゴリズムとよばれるECCを利用しています。暗号化アルゴリズムはAESが多いようです。この暗号の安全性ですが、電子政府ポータルは、総務省やデジタル庁がセキュリティガイドラインを策定しており、ISO/IEC 27001等といった国際標準にも準拠し強力といわれています。

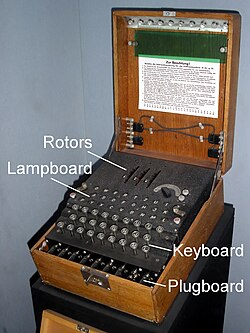

さらに国税電子申告といわれる納税システム e-Taxです。使われている通信は、TLSでAESを使用し、インターネット通信のセキュリティ確保に広く利用されている暗号化技術のRSA(Rivest-Shamir-Adleman)です。本人確認はマイナンバーカード+ICカードリーダー+公的個人認証です。電子署名は、公的個人認証の秘密鍵で署名し、署名検証には総務省が照明のために発行するルート証明書を使用しています。これも特別なデジタル証明書です。セキュリティ体制としての暗号技術は、総務省管轄のデジタル庁の「暗号技術ガイドライン」に基づいて実装されているといわれます。以上引用してきた暗号化技術の内容については、私の理解を超えているのでこれ以上の説明は省きます。

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) も暗号技術の研究や評価に関与しています。サイバーセキュリティ基本法により、国レベルでの保護体制が強化されています。今後の暗号技術の動向ですが、耐量子暗号への準備がなされています。「耐量子暗号(Post-Quantum Cryptography)」の研究と導入というものです。総務省やNICTは、量子コンピュータ時代を見据えた暗号移行戦略に強い関心を持っています。

Wikipediaによりますと、量子コンピュータは、量子ビットと呼ばれる単位で情報を処理します。従来のコンピュータのビットが0か1のどちらかの状態しか取れないのに対し、量子ビットは0と1の両方の状態を重ね合わせることができます。このコンピュータは、まだ開発段階にありますが、量子ビットの安定性やエラー訂正技術、量子アルゴリズムの開発が進むことで、新しいコンピュータの実用化が加速することが期待されています。実用化されれば、社会や経済に大きな変革をもたらす可能性があります。