遺伝か環境かの論争の話題は「天才」とか「狂気」についてもつきまとっています。レオナルド・ダ・ビンチ (Leonardo da Vinci)やモーツアルト (Wolfgang Amadeus Mozart) など天才といわれ芸術家の物語もそうです。古代ギリシアの哲学者アリストテレス(Aristoteles)の時代から天才は本性的に遺伝とみなされてきたようです。

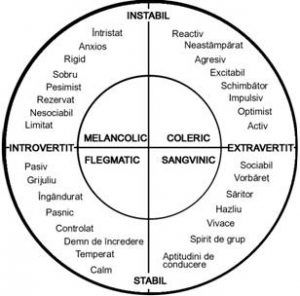

多くの心理学者が人格の特性を測定し定義しようとしてきました。既に述べた古代ギリシャのヒポクラテス(Hippocratesやガレヌス (Claudius Galenus)もそうでありました。記述しましたが、ガレヌスは、人格のタイプは人体を流れる体液のタイプの増減に応じて出現すると考えられ、気質には多血質、胆汁質、粘液質、憂うつ質の四つがあるとしました。

多くの心理学者が人格の特性を測定し定義しようとしてきました。既に述べた古代ギリシャのヒポクラテス(Hippocratesやガレヌス (Claudius Galenus)もそうでありました。記述しましたが、ガレヌスは、人格のタイプは人体を流れる体液のタイプの増減に応じて出現すると考えられ、気質には多血質、胆汁質、粘液質、憂うつ質の四つがあるとしました。

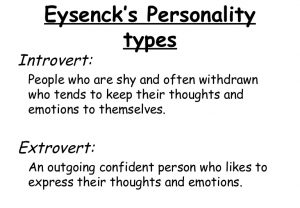

ガレヌスの生物的アプローチに、ドイツ生まれでアメリカで活躍した心理学者のアイゼンク(Hans Eysenck) は共鳴したようです。アイゼンクは気質を心理的、遺伝的に決定されたものと見なします。アイゼンクは二次元からなる人格の円状の形をする「特別因子」の測定法を考案します。それは、「神経症」<ーー>「情動的安定」、「内向的」<ーー>「外向的」という縦と横の軸としてその間にさまざまな心理的な特徴を列記します。

神経症的な人は共感の閾値 (threshold)が低く、狼狽しがちなこと、情動的安定している人は信頼度があり、落ち着いていること、内向的な人は人見知りで物静かで、平穏と孤独を求め注意深く自己管理ができている、外向的な人は他人との間にさらなる刺激を求めて自らを鼓舞しがちなこと、快活で屈託がないといった特徴があるといいます。以上の記述は広く知られていることですが、実はアイゼンクの研究が基になったものなのです。「認知心理学の面白さ」のシリーズは今回で終わりとします。