マサチューセッツ州(Massachusetts)のナンバープレートには「Spirit of America」というキャッチフレーズが印字されています。これは、建国の精神を意味します。州都はボストン(Boston)です。

イギリス人探検家でジェームスタウン・コロニー(Jamestown Colony)にいたジョン・スミス(John Smith)は、マサチューセッツ族(Massachusetts)にちなんでこの州を命名したとされます。「Massachusetts」とは、もともと「大きな丘の近く」(near the great hill)という意味だったといわれます。マサチューセッツ州といえば、ボストンを第一に挙げなければならないでしょう。その名前の由来です。チャールスタウン・コミュニティ(Charlestown Community)は「聖ボトルフの町」(St. Botolph’s town)として知られていたようですが、後に「ボストン」に改名されたといわれます。

1602年に最初のイギリス人入植者バーソロミュー・ゴスノルド(Bartholomew Gosnold)が到着したとき、この地域にはアルゴン族(Algonquian)が住んでいました。プリマス(Plymouth)は、1620年にメイフラワー号(Mayflower)で到着したピルグリム(Pilgrims)やピューリタン(Puritans)によって開拓されます。マサチューセッツ湾(Massachusetts Bay)植民地はマサチューセッツ・ベイ社によって設立・統治され、ピューリタン(Puritan)の入植に拍車をかけていきます。1643年にニューイングランド連合に加盟し、1652年にメイン州を獲得します。

マサチューセッツ州は、その歴史と文化が合衆国全体のものよりも古いという点が特徴的といえます。ピューリタンらが大英帝国(British Empire)の統治から逃れて新世界に定住し、最終的に信仰の自由を得ようとしました。1620年にメイフラワー協定(Mayflower Compact)や初期の法典である1641年の「自由の基盤」(Body of Liberties)などの文書により、政府は個人の表現や同意を保護する保証に基づいて統治すべきであるという概念が定められます。

こうした個人の自由の概念は、大英帝国の一部であった植民地の地位と衝突するようになります。アメリカ独立戦争はマサチューセッツ州で始まり、イギリスの植民地支配に対する最初の抵抗が始まりました。ボストン茶会事件(Boston Tea Party)に代表されるように、入植者たちが代表権のない課税に反対の声を上げ、叫んだのはマサチューセッツ州民であります。マサチューセッツ入植者の活動は他の人々に影響を与え、1775年のレキシントン・コンコードの戦い(Battles of Lexington and Concord)で「世界中で聞こえた銃声」“shot heard round the world”で最高潮に達します。

州の南東部と中央部の入植地は1675年にフィリップ王の戦争 (King Philip’s War)を経験します。1684年に最初の勅許を失った後、1686年にニューイングランド自治領(Dominion of New England)の一部となります。1691年の2度目の勅許により、メイン州とプリマスを管轄することになります。1680年頃から、マサチューセッツはイギリスの植民地となります。1760年代になると、マサチューセッツ憲法として権利の宣言と政府の樹立を叫び、イギリスの支配に反旗を翻します。やがて独立戦争が始まるのです。この自治と独立の精神が「Spirit of America」というものです。

18世紀、マサチューセッツはイギリスの植民地政策に対する抵抗の中心地となります。独立後の1788年には合衆国憲法を批准した6番目の州となります。19世紀になると産業革命の最前線となり、織物工業で知られるようになります。

今日の州の主要産業はエレクトロニクス、ハイテク、通信技術です。多くの高等教育機関があることでも知られています。観光業は、特にケープコッド(Cape Cod)地方とバークシャー地方(Berkshires)が知られています。マサチューセッツ州は、この新しい国が農業経済から工業経済への転換を始めた先駆的な州であります。貿易によって富を得たフランシス・ローウェル (Francis C. Lowell)のような州の商人は、1812年の米英戦争で深刻な損失を被りますが、より安全な投資を模索していきます。その結果、繊維、ブーツ、機械の製造はマサチューセッツ州やロードアイランド州(Rhode Island)で始まり、やがて繁栄の基礎を築いていきます。北東部の州で工業化や都市化が進みます。1870 年代半ばまでに、マサチューセッツ州は合衆国で初めて、地方よりも町や都市に住む人の方が多い州となります。

19世紀を通じて、マサチューセッツ州は主要な製造業の中心地となりました。20世紀前半の南部との競争は大規模な経済衰退をもたらし、その結果、州全体の工場が閉鎖されていきました。しかし、第二次世界大戦と冷戦は、国防支出という連邦政府の巨額に依存する新たなハイテク産業を生み出します。他方、金融、教育、医療などのサービス活動も拡大し、ボストンを中心とした新たな経済が発展します。2004年、マサチューセッツ州は同性結婚を合法化(same-sex marriage)した最初の州となります。この法律は、個人が所属する重要な組織から特定の国民を排除することは個人の自治と法的平等の原則に反すると規定します。地域社会のニーズに配慮しながら、個人の自由を尊重しようとするマサチューセッツ州の長い闘いの結果、アメリカの特徴である民主主義の原則と資本主義の推進の連携が生まれるのです。

1840年代、均等となったヤンキー(Yankee)社会に、アイルランドのジャガイモ飢饉(Potato Famine)の惨状から逃れてきたローマ・カトリック教徒のアイルランド人の波が押し寄せます。同様に1860年代、カナダの農業貧困のため、ヤンキー起業家(Yankee entrepreneurs)が開拓した新しい工場システムの労働者として大量のフランス系カナダ人(French Canadians)がマサチューセッツ州に流れてきます。ヤンキーと移民の間で深刻な対立と敵意が生じましたが、19世紀の産業の繁栄はこれらの対立を改善するのに役立ちます。

17世紀には、土地に飢えたイギリス人入植者がアメリカ先住民を強制的に追い出し始め、また非常に多くの先住民がヨーロッパの病気で亡くなります。こうしたプロテスタントのイギリス人入植者、またはヤンキーといわれる人々は、200年以上にわたり支配的な人口となりました。1890年代までに、20世紀の最初の数十年間に至るまで、イタリア、ポルトガル、ギリシャ、東ヨーロッパから新たな移民がやって来て、繁栄していた州の工場で働くようになりました。1920年までに人口の3分の2が移民か移民の子どもとなり、ヤンキースは明らかに少数派となっていきます。そういう状況で1924年に連邦移民法(Immigration National Act)が可決され、移民は大幅に削減されていきます。

プリマス(Plymouth)は州都ボストンから車で一時間のところにある港町です。ここにメイフラワー号(Mayflower II)のレプリカが停泊しています。メイフラワー号は1620年頃にヨーロッパからこのあたりに着いたことが記されています。長くてつらい大西洋の航海だったようです。

最初の移民の多くは聖教徒でした。船から下りた聖教徒が開拓したところが今も大切に保存されています。この居留地はプリマス開拓地(Plimoth Patuxet)と呼ばれて州の歴史的な公園となっています。開拓地は高い木の柵が巡らされてインディアンからの襲撃に備えたことを伺わせます。プリマス開拓地に入りますと、そこは1600年代という設定です。タイムスリップするのです。そこで働く人は百姓、鍛冶屋、洋服屋、パン屋さんなどいろいろです。当時の服装、言葉、動作で観光客に対応します。観光客はそのことを知らされません。次ぎのような会話が交わされます。

観光客:当時は電気はありましたか?

働く人:電気ってなんですか?

働く人:どこから来ましたか?

観光客:日本からきました。

働く人:日本ってなんですか?どこにありますか?

観光客:アジアです。

働く人:どうやってここまで来ましたか?

観光客:飛行機と車できました。

働く人:飛行機とか車ってなんですか?

観光客:飛行機も車も知らないんですか、、、、。

このあたりまで会話が進むと、ちんぷんかんぷんの観光客もようやく「ここは1620年頃なのだな、、、」と合点がいきます。舞台が昔の開拓地であるという発想と働く人々の演技にえらく感心します。

ボストンはアメリカ独立戦争で大きな役割を果たしたことから、この時期の史跡の一部は、ボストン国立歴史公園(Boston National History Park)の一部として保存されています。その多くは、「フリーダムトレイル」(Freedom Trail)というルートに沿って歩いて見て回ることができます。フリーダムトレイルは、地面に赤い線が引かれた約4kmのウォーキングコースです。ボストンコモン(Boston Common)から始まり、州議事堂(State Capitol)、パークストリート教会(Parksteet Church)、オールドサウス集会所(Old State House)、旧州議事堂(Old State Capitol)、ボストン虐殺事件跡地(Boston Massacre)、オールドノース教会(Old North Church)、チャールズタウン(Charlestown)のバンカーヒル記念塔(Bankerhill Monument)など、16の公式スポットを巡るのです。ファニエル・ホール(Faneuil Hall)という商店街や会議場や、近くのクインシー・マーケット(Quincy Market)は、ショッピング、食事、各種イベントが楽しめ、観光客や市民が集まる場所となっていて年間1800万人以上がここを訪れます。

ボストンには、著名な美術館もいくつかあります。ボストン美術館(Museum of Fine Arts)がその代表です。エジプト美術から現代美術まで45万点以上の収蔵作品を誇ります。特に浮世絵をはじめとする日本美術、中国美術は、西洋でも屈指のコレクションとして知られています。ボストン公共図書館(Boston Public Library)は、1848年創設の歴史をもち、アメリカ最古の公立図書館であり、人々に無料で公開されています。かつて小澤征爾が音楽監督をしていたボストン交響楽団(Boston Symphony Orchestra)もここにあります。

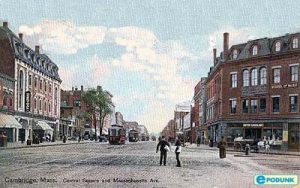

ボストンはその文化的風土が高く評価されて、「アメリカのアテネ」(Athens of America)との名声を得ています。その理由の一つは学問的な名声にあります。ボストンの文化は大学から発している部分が大きいといわれます。ボストン都市圏内に50を超える単科・総合大学があり、教育・研究活動行っています。ボストンとケンブリッジ(Cambridge)だけでも、大学に通う学生は25万人を超えるといわれます。その中心はなんといってもハーヴァード大学(Harvard University)でありマサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology: MIT)といえましょう。