メディアではいろいろな英語の略語が使われています。本稿ではその略語の歴史や由来、エピソードなどを綴っていきます。

DMZ : Demilitalized Zone

「非武装地帯」とか「軍事境界線」と訳されています。韓国は首都ソウル(Seoul) から北へ車まで一時間くらいのところに南北朝鮮を分ける休戦ラインがあります。1953年7月の朝鮮戦争休戦協定により発効し、軍事境界線の周囲には南北に非武装地帯が設定され今に至っています。境界線は海上にも延伸しています。地域内には軍隊の駐屯や武器の配置、軍事施設の設置をしないことになっていますが、何百万個の地雷が敷設されています。そのため、北朝鮮は韓国攻撃のために4本の地下トンネルを掘りました。しかし、韓国軍によって発見され埋められています。

韓国側には臨津閣(イムジンカク)という公園があり、ここに都羅(トラ)という展望台があります。そこから北朝鮮側の景色をみることができます。臨津江という河には橋が架かり、その名は「Bridge of No Return」(帰らざる河)とよばれています。臨津閣には毎年約650万人の観光客が訪れています。地下トンネルも観光の目玉となっています。私はこれまで韓国には5度訪ねています。2回臨津閣に行き、のどかな臨津江を眺めながら朝鮮の歴史を思い起こしました。

POW: Prisoner of War

「捕虜」という意味です。捕虜の定義は戦争や内戦等の武力紛争において、敵の権力下に陥った者を指します。捕虜は戦時国際法で定められていて、現在では、国際法に基づいて軍人や民兵隊員など、特定の条件を満たす者にも当てはめられて保護されます。捕虜の待遇に関する1949年8月のジュネーヴ条約(第4条約)で規定されています。第13条で「捕虜の人道的待遇」が規定され、暴行又は脅迫並びに侮辱が禁止されています。捕虜を使役に使うことは認められています。

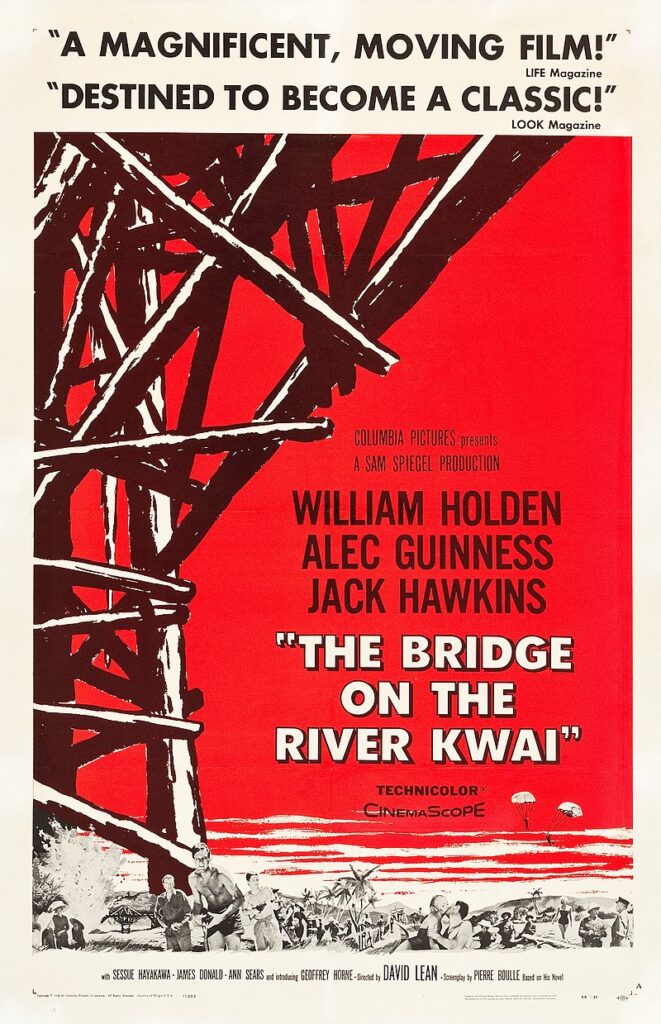

1957年に制作された「戦場に架ける橋」(The Bridge on The River Kwai)では、捕虜となったイギリス人兵士がクワイ川の橋造りにかり出されていました。この映画は、1943年の夏頃ビルマとタイの国境付近にある捕虜収容所が舞台で捕虜のイギリス兵士と日本軍人たちの対立や交流を描いた名画です。収容所長である斉藤大佐は、収容所付近にある泰緬鉄道をバンコクとラングーン間を結ぶために、クワイ川に架かる橋を建設しようとしてイギリス軍捕虜を召集します。第二次世界大戦以前の日本では、「捕虜」を「俘虜」という用語としていました。