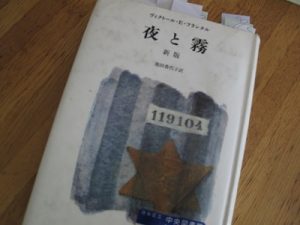

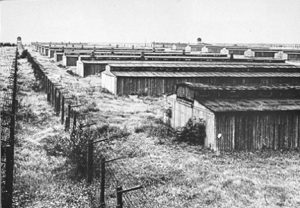

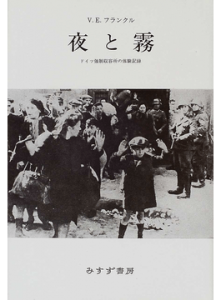

ディートリヒ・ボンヘッファー(Dietrich Bonhoeffer)の「抵抗と信従」(Widerstand und Ergebung: Resistance and Surrender)という著作を紹介します。ボンヘッファーは、ドイツ古プロイセン合同福音主義教会(Die Evangelische Kirche der altpreußischen Union)の、ルター派の牧師です。20世紀を代表するキリスト教神学者の一人として知られ、反ナチ主義者でもありました。第二次世界大戦中にヴァルキューレ作戦(Operation Walkure)と呼ばれたヒトラー暗殺計画に加担し、別件で逮捕された後、刑務所内で著述を続けます。その後、暗殺計画は挫折し、ドイツ降伏直前の1945年4月9日に強制収容所で処刑されます。

1933年7月には、ユダヤ人の公職からの追放を目的とした「職業官吏再建法」が制定されます。これは「非アーリア人種」や「政治的に信用のできない者」を公務員から追放することによって公務員数を削減する趣旨の法律です。教会にもいわゆる「アーリア条項」 (Arierparagraph)が適用されるようになります。これはユダヤ人また、ユダヤ人以外の「非アーリア人」を、組織や職業、その他の公共生活の側面から排除するために使われた最初の法制度です。アーリア(Aryan)という言葉は、中立的な概念を表す用語として生まれたのですが、思想的、または悪意のある目的のために適用され、操作されて過激な意味を持つようになります。

その後、ドイツ的キリスト者 (Deutschen Christen) と呼ばれる親ナチス勢力の追随者がドイツのプロテスタント教会で支配的になりますが、こうした動きに対抗し、9月21日、ボンヘッファーはマルティン・ニーメラー(Martin Niemöller)らと牧師緊急同盟を結成します。これが後の告白教会(Bekennende Kirche)の結成に繋がるのです。ここから告白教会の牧師は、ナチスに対する反対運動を開始します。この牧師緊急同盟にはドイツの福音主義教会牧師の約3分の1が加入します。しかし、アーリア条項に反対した当時の教会指導者たちとボンヘッファーが全く同一の考えを持っていたわけではないといわれます。教会指導者らにとってアーリア条項に反対すべき主要な理由は、教会の自由が侵害されるという点でありました。ボンヘッファーは、ナチスの福音派の牧師らの姿勢について、その問題の重大性を深く認識し彼らと袂を分かっていきます。

1933年以来、告白教会の路線にそって教会的な抵抗を続けてきたボンヘッファーは、1940年頃から国防予備軍を中心とする政治的抵抗運動に身を投じます。彼がこの抵抗運動の中で演じた役割は3つあります。第一は牧師として抵抗運動の精神的な支柱となることでした。第二は告白教会の若い世代の教会的で神学的な指導者として、ヒトラー打倒の陰謀計画が成功した暁に平和的で民主的なドイツにおいて、奉仕すべき教会の再建を検討することでありました。第三は1930年頃から抱いていたエキュメニカル(Ecumenical)な交わりを通して、特に抵抗派が望んでいたイギリスとの政界との繋がりをつけ、ヒトラー打倒とその後に来たるべきドイツの再建のために不可欠とされていたイギリスとの和平への保証、及びその条件の確認と、抵抗派への理解と支持を求める働きという任務を負っていたからでした。

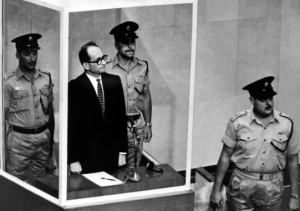

しかし、ボンヘッファーがヒトラー打倒について協力を仰いでいたミュンヘンの実業家シュミットフーバー(Schmidhuber)が秘密国家警察(ゲシュタポ)に逮捕されると、シュミットフーバーはヒトラー打倒計画の情報を明かすのです。こうして1943年4月にボンヘッファーもゲシュタポに逮捕されるのです。本書「抵抗と信従」には多くの手紙が網羅されています。そのほとんどが刑務所内で書かれたものです。すべて、正規の検問を経て書かれた両親宛の手紙は、彼の獄中生活の比較的明るい面をつたえています。「運命にたいする迅速で自覚的かつ内面的な和解」とか「ある無自覚的で自然な馴れ」といった自省的な思索も感じられます。獄中にありながらも、旺盛な読書力によって神学的な思索や聖書研究に没頭し、神学、哲学、歴史、文学、自然科学に渡る書物を読破していきます。詩をや音楽を愛し、自由な生きた人間としてのボンヘッファーの姿があります。

獄中でリューマチや腹痛で苦み、さらには爆撃の恐怖、別離と孤独、釈放への憧れなどが混ざり合いながらも、そこにユーモアによって苦悩を克服したかのような書簡が綴られています。「十年後」という書簡ですが、これはヒトラーが帝国宰相の地位につき、ドイツの全体主義運動に乗り出してから十年後に書いたものです。この十年間のヒトラー支配下の自己を含めて、ドイツ人の精神的な状況を省察しています。

「悪の一大仮面舞踏会が、一切の観念を倫理的観念を支離滅裂な混乱に陥れた」

「市民的勇気の欠如を嘆く訴えの背後に、一体何が潜んでいるのだろうか。近年われわれは多大な勇気や犠牲的行為をみた。しかし、市民的行為というものはほとんどどこにも見られなかった。」

「ドイツ人は今日始めて自由な責任とは何であるかということを発見し始めている。」

「愚鈍であるが、知的には非凡なほど活動的な人間がおり、愚鈍とはおそ別ものでありながら、知的には全く愚鈍な人間がいる」

ナチスの全体主義思想下による国民の影響について、ボンヘッファーは、良心は葛藤を避けるために自律を放棄して他律に陥り、それが大衆のヒトラー崇拝となったというのです。ゲシュタポの探索を目を逃れて後に発見された少数の友人あての書簡で、以上のようにドイツにおける時代の精神状況をとらえ、抵抗運動を分析していることに着目すべきと考えられます。

次ぎに「獄中報告」です。これはベルリン市内にあった陸軍刑務所で書かれエーベルハルト・ベートゲ(Eberhard Bethge)という友人に送られたものです。獄中の待遇一般や食事、作業、空襲警報、個別的なことなどです。特に留置者の空襲の際の叫声や怒号は経験した者しかわからないだろうと記しています。こうした手紙はすべて事前に当局によって検閲されていました。

「両親への手紙」は、刑務所内から正規の検問とルートを経て、ほとんど10日に一度の割合でベルリンに住む両親に送られてものです。拘留生活のこと、日課、誕生日のお祝いの言葉、姪の結婚への祝い、獄中からの結婚式のための説教、などです。「あなた方二人は、これまでの生活を他に比べようもない感謝を持って振り返るべき理由を十分に持っているに違いありません。神はあなた方の結婚を結びつけて、離し給うことはありません。」

「ある友人への手紙」は親友であったベートゲへの書簡です。1940年以来、彼が一切の表現の自由を当局から剥奪されて以降は、告白教会のための、また抵抗運動のための多忙な生活を割いて原稿を書き続けます。昼間は、倫理学についての書物を書いたり、告白教会の常議委員会のための神学的な原稿を書き、夜は政治活動に携わっていたようです。こうした執筆は逮捕と投獄によって中断されます。

本著の最後の章である「生命の微」は、神への感謝の祈りに満ちています。そのほんの一部を紹介します。

神よ、私はあなたの永遠へと身を沈めながら

私の民が自由の中に歩みいるのを見る。

罪を罰し、喜んでこれを赦し給う神よ

私はこの民を愛した。

この民の恥と重荷とを負い、

その救いを見たことにまさる歓びはない。

私を支え、私を捕らえ給え!

私の杖は倒れて地に落ちた。

信実なる神よ、私の墓を備え給え。

ナチスドイツの敗北直前に刑死するまで、数年間の過酷な獄中生活から紡ぎ出された著作で、戦後のキリスト教神学に絶大な影響を与えたのがディートリヒ・ボンヘッファーです。彼の死は、まるでキリストを木の十字架の上にかけたローマの政治の継続の姿です。それでも「キリストのように、人間は他者のために存在している」と記述した後で「教会が他者のためにここに存在している場合ならば、教会は教会に他ならない存在である」とも主張し、キリスト教会がナチス政権に賛同し、自己存続のためだけに活動することに警告するのです。まるで、

参考資料

「抵抗と信従」ボンヘッファー選集(全9巻) 倉松功・森平太訳 新教出版社、1962年

「告白教会と世界教会」 ボンヘッファー選集(全9巻) 森野善右衛門訳 新教出版社、1962年

「服従と抵抗への道」森平太 新教出版社、2004年

(投稿日時 2024年8月3日) 成田 滋