「教育の営み」ということを我々はしばしば使う。それは、過去の経験とか経験則にそって帰納的推測を信じているからである。どういうことかというと、「どうしてそのような指導法を使うのか」と問われると、「過去にいつも同じようにうまく働いた」とか「同じような結果がでた」と主張して同じ事を繰り返す。だが、将来もうまく働くと期待させるには、どのような根拠が必要なのかを問わなければならない。

我々の日常の行動は、こうした過去の行動の延長がほとんどといってもよい。学校でも大学でも企業でもそうだ。だが新しい試みはそこに何らかの見通しや予測が働き、よりよい結果や成果を期待する。そして検証という課題が待っている。これが面倒なためにどうしても繰り返しという道を選びがちになる。過去の経験と結果に拘泥していては、新し発想は生まれにくい。

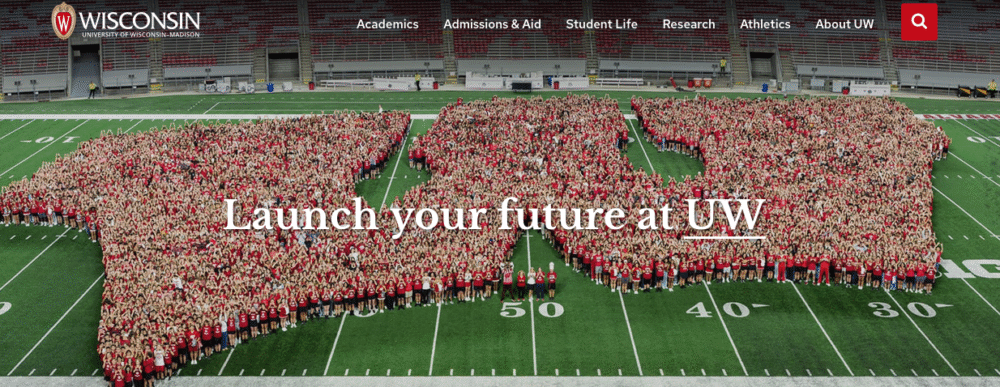

ウィスコンシン大学での勉強に戻る。大学院では実験などの検証方法を学んだ。検証といってもいかに信頼しうるデータを収集するか、そのための実験計画はどうあるべきか、いかに誤差を減らすとかばらつかせるか、人の行動変容と意図した実験やカウンセリングではどのような落とし穴があるか、それにはどう対応するかなどのことである。例えば、特に子供の著しい成熟、家庭の状況、例えば両親の療育態度、子供の健康状態、大人であれば経済的な貧富や周りの交友関係があるやなしや、などが行動にいろいろと影響していくる。こうした誤差を生みやすい要因にいかに対応するかなどである。こうした授業は実験計画という科目であった。

ところで最近友人から問い合わせがあった。卒論で「部活をしている学生」と「部活をしていない学生」の間で「寂寥感」は違うかどうかを調べるには、どのような統計手法を使ったらよいかというものであった。この問いには簡単に答えるのは難しい。学生には、部活の他に毎月の経済状態とかアルバイト、健康状態、友人関係、都会か地方とかの出身、指導教官との関係、学業成績、自尊心などといった要因がある。通常、こうした要因は変数と呼ばれ「寂寥感」に影響してくるとも考えられる。今の学生のスマホを使ったSNSの利用は、部活よりも寂寥感とか孤立感を癒す要因となっているかもしれない。

「寂寥感」とか「自己効力感」などを調査するには、上述したような被験者とか調査対象者の環境から生じる属性である変数を考慮しなければならない。そのためには、テーマに関連するような調査項目や設問など精査しておくことが大事なのである。実験計画とか調査計画がしっかりしていれば、あとは統計処理に任せるだけだ。

Emil Ztopek

Emil Ztopek