コンウォール・リー(Mary Helena Cornwall Leigh)は、英国国教会(英国聖公会)の福音宣布教会(Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts: SPG)が派遣する宣教師として来日します。東京を中心に8年間伝道活動に従事し、その後多くの施設を立ち上げ、ハンセン病(Hansen’s disease)患者のための生活や教育、医療に尽力したイギリス人女性です。

生地は英国のカンタベリー(Cantebury)で、父親は陸軍中佐、本家は男爵の家柄で一族専用の礼拝堂、司祭を有していたという裕福な家系です。十代で司祭によって感化されハンセン病者に奉仕しようと決心したようです。二十代のときロイヤル・カレッジ・オブ・アート(Royal College of Art)で水彩画を学んでいます。

リーは東京・神奈川・千葉で8年間の伝道活動に従事します。草津の光塩会の宿澤薫の要請を受けて1915年に草津を視察し、草津湯の沢で奉仕することを決心します。1916年に、病者の人間回復とその生活を支える「聖バルナバミッション」(St. Barnabas Mission)を立ち上げます。リーは私財を投じ、また内外からの献金を用いて、聖バルナバ教会、病者のための聖バルナバホーム、幼稚園・小学校、さらに聖バルナバ医院を設立し、その運営に尽力します。1,000人を超えるハンセン病者にキリスト教を伝えるとともに、一人ひとりの人格や人権を重んじる救済事業を展開します。後に「ハンセン病者のマザーテレサ(Mother Teresa)」と賞賛されます。

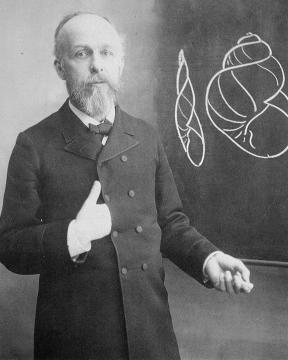

少し時間を戻します。草津には千年以上前から湯治の人が訪れていた温泉です。1869年の江戸の大火以来、ハンセン病患者の来訪が増えてきたといわれます。1887年以来ハンセン病の人々は草津の湯之沢に移住させられます。全国から温泉の効能を頼りにハンセン病者が集まり共同体を形成していたのです。内科医師のアーヴィン・ベルツ(Erwin von Balz)が温泉の効果を宣伝したのはその頃です。