ピアジェの研究の手法は、三人の我が子の観察をとおして理論を構築していったことに特徴があるといわれます。その手法に対しては、子供は同質な被験者でありもっと違った対象を観察すべきであるという批判も一部にはあります。

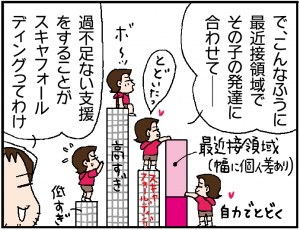

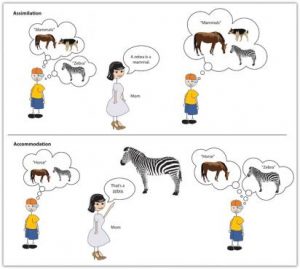

ピアジェの認知発達には「スキーマ(schema)」という用語が登場します。「スキーマ」とは身の回りのことを把握するために持っている自分の知識や概念、行動を指します。泣くとミルクがもらえるとか、なにかをやり遂げると褒美がもらえるのだ、というスキーマが形成されます。学習とはスキーマが増えることです。このようなスキーマから、他のことを与えられて行えば褒美がもらえるのだと理解します。これが同化(assimilation)と呼ばれます。しかし、大きくなるとこのスキーマが通用しなくなります。我慢するとか耐えるという行動によって褒美を貰えることを学習します。つまり既存の知識によって、新たなものを得ることを知るのです。このようにスキーマを変化させることをピアジェは調節(accommodation)と呼んでいます。

ピアジェの認知発達には「スキーマ(schema)」という用語が登場します。「スキーマ」とは身の回りのことを把握するために持っている自分の知識や概念、行動を指します。泣くとミルクがもらえるとか、なにかをやり遂げると褒美がもらえるのだ、というスキーマが形成されます。学習とはスキーマが増えることです。このようなスキーマから、他のことを与えられて行えば褒美がもらえるのだと理解します。これが同化(assimilation)と呼ばれます。しかし、大きくなるとこのスキーマが通用しなくなります。我慢するとか耐えるという行動によって褒美を貰えることを学習します。つまり既存の知識によって、新たなものを得ることを知るのです。このようにスキーマを変化させることをピアジェは調節(accommodation)と呼んでいます。

ピアジェはさらに、子供の発達には均衡化(equilibration)という状態が生まれると主張します。子供の発達はスキーマの修正したり変化させていく過程です。これを繰り返すことによって,主体のもつスキーマをより高次のものに構造化したり、ある認識を次の段階のさらに安定したものに発達させたりします。つまり,同化と調節を繰り返すことによって,これまでなかった新しいスキーマを追加したり,間違っていたスキーマを修正したりすることによって,均衡のとれた発達を遂げていくのだと考えたのです。

最初の稿で、ピアジェは若いとき生物学に高い関心を持っていたことに触れました。均衡化とは、有機体はその環境に適応しようとするものを持っているという前提にたちます。ピアジェは知識の構造の再体制化を図るのは生物学的にはうなずけるとして、生物学の理論を認知発達に持ち込んだのではないでしょうか。