梅雨の頃で感じることの一つは、狭い庭の木々にたわわに伸びる葉です。とりわけ柿の木の葉は日毎に広くなり、緑が濃くなっていきます。人は、自然を眺めて「絵のように綺麗だ」といいますが、自然は絵の美しさとは格段の違いがあります。絵は人が作ったもの、自然は被造物の作品なのです。その美しさは喩えようがありません。絵の具で描いた緑や景色は芸術家の世界であり、それはそれで価値のあるものでしょう。他人が作品に勝手に値段をつけて価値あるものにするのが、この世の中です。しかし、自然に価値を付与することはできません。

人によって美の意識は違うのは当然です。そこに善し悪しはありませんし、価値があるなし、ということもありません。人が対象となるものを目の前にしたとき、その人の生い立ちや生活が反映されて、なにかを感じたり感じなかったりするものです。ただ、なにも感じないとか、感動がないというのは寂しい気がします。感性が足りないといって非難するのは避けなければなりません。ただ、そうした無感動でいる人に対しては、気の毒だ、としかいいようがありません。

どうしたら感動の瞬間を捉えることができるでしょうか。それは、世の中の動き、例えば政治や経済のこと、身の回りで騒がれる流行とかファッションといったことに「どこかおかしい」とか「不思議だな」、「どうしてなんだろう」というある種疑いの感覚を持つことではないかと思うのです。卑近な例でいえば、昨今の裏金問題で記憶喪失のような政治家の発言、多様性とやらをうたう議員たちの研修や親睦の在り方、不倫などの不貞行為で議員辞職、選挙と学歴詐称、武力の放棄を宣言したこの国が、今続いている中東での争いに反対することを宣明にしないことなど、理解に苦しむことは枚挙に暇がありません。こうした不可解な現実に対して選挙で鉄槌を下すべきなのですが、依然として社会の仕組みが変わらないのが現実です。これは有権者の「思考の停止」の結果と言わなくてなんでしょうか。

留学体験と語学の関門

「喉元過ぎれば熱さを忘れる」、「水に流す」、「線香花火で終わる」、「耳にたこができるほど聞かされる」「熱しやすく冷めやすい」といった諺があります。森友加計や公文書改ざん問題、裏金の疑惑は一体どこへ吹っ飛んだのでしょうか。こうした世相にあって、最近、一政治家の学歴詐称について、それに一部加担したことを吐露した人の手記が報道されました。その方はどこかにその罪意識がもたげ、良心の呵責に耐えかねて声を挙げたといわれています。

Campus of Brown University

卒業したと詐称するのは大学の質や権威をおとしめるだけでなく、学問そのものに対する挑戦といわなければなりません。卒業というのは、4年間や6年間の厳しい学びの果実が実り、それが晴れて認められることです。卒業証書によってそれが公にされるのです。とりわけ海外の大学の卒業というのは、国内の大学を卒業する以上に苦労が多いものです。言葉の問題がそこに立ちはだかるからです。専門の勉強はもちろんですが、その前に語学が第一の難関として立ちはだかります。レポートを書いてみても、文法上は正しくても、大学院生に徹底的に直されるのです。高校時代に文法を学び、英訳、和訳は得意だったはずなのですが、現地の人々には通じないことがわかってきました。自分のなかのかなりの自信が揺らいだのが大学生活で文章を書くという行為でした。卒業という目標の前に、こうした科目や単位を取得するうえでの障壁のようなものを感じたものです。

留学というのは一種の恐れが伴うものです。私の個人的な体験では恐れとは単に言語の問題だけでなく、それまでやってきた学問めいたことが、十分に基礎の上に立ったものだろうかという恐れです。それを体験したのが、最初に履修した科目の試験で酷い点数をとったときでした。それ以来、勉強の仕方を変えることにしました。授業が終わると記憶が冷めないうちに、メモをとっていた単語を繋いで文章化し、そこから授業の内容を再現するというやり方です。それ以来、落第点をとることはなくなりました。その間、レポートを修正してくれるセンターにせっせと通い、文法的に正しい文章ではなく「通じる文章」にするコツのようなものを習得していきました。特に英語の表現技法を学んだのが貴重な体験となりました。大分あとになって帰国してから、「英語で教育研究論文をどうかくか」といった少々冷や汗もののような本を出版するまでとなりました。そのポイントは、接続(Transition)、修辞法(Rhetoric)、簡潔な文章ということを強調する小本です。日本の高校や大学では、レポートや小論文を作るときに、表現を洗練し文章に説得力を持たせる技法は教えられません。

学歴詐称と「ディプロマ・ミル」

今、問題になっている東京都知事の経歴詐称や学位記偽造に関してです。外国語というのは、だれにとっても学問研究で大きな障壁のようなものです。特に我が国であまり知られていないアラビア語を国語とするエジプトの公用語は古代アラビア語である「フスハー」(Hussha)の名で知られています。エジプトの歴史や文化に興味を持つ知識層が学んでいるだけであり、これを話せる国民は極めて少ないといわれます。日常で使われているのはアラビア語エジプト方言といわれます。知事が4年間で難しいフスハー語の教科書で勉強し、大学の授業を受け、レポートを書き、試験にパスしたと主張するのは無理な話です。

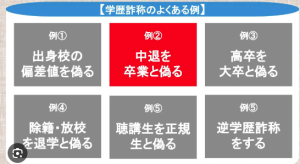

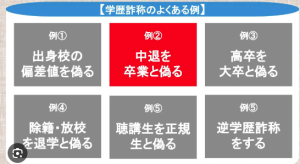

学歴詐称の例

日本の多くの人々が知らない組織に「ディプロマ・ミル」(diploma mill)、または「ディグリー・ミル」( degree mill)があります。大学に就学せずとも金銭と引き換えに高等教育の「学位」を授与する会社・組織・団体・非認定大学のことです。こうした活動は学位商法と呼ばれます。アメリカ英語のスラングで、入学卒業が非常に容易な大学は、皮肉をこめて「ディプロマ・ミル大学」と呼ばれます。アメリカ合衆国のみならず世界中の有名大学では、卒業認定は厳格であるのは当然であり、「ディプロマ・ミル大学」は一笑に伏されます。

実在する大学の学位、すなわち卒業証書を偽造して授与する商法は世界中に広がっています。そして偽造技術も高度化していて本物かどうかを見分けるのは難しくなっています。このように金さえ払えば卒業証書を偽造するのはいとも簡単なことです。今回の学位記やカイロ大学声明文などの存在は、「ディプロマ・ミル」を利用した巧妙な手口の産物と考えられます。このアラビア大使館のフェイスブック(Facebook)に掲載されたという声明文がなぜかアラビア語で書かれず、英語が書かれ、そして日本語に翻訳されるというのは不可解なことです。難しいアラビア語による学業をまともに励んで卒業したとは考えにくいのです。ましてや首席で卒業などと主張するのは全くの茶番劇です。

カイロ大学の卒業証書が偽造で、なお経歴にカイロ大学卒業とかを記すとこれは外交上の問題になりかねません。なぜならカイロ大学は勝手に大学名を使われ、なお卒業したなどと名乗られると困惑するのはもちろん、東京都や日本国政府がエジプト政府やカイロ大学から抗議されかねないのです。カイロ大学の名誉に関わることです。このような偽造は、例えば私が「東京福祉大学」なる大学を正式に卒業していたとして著作や選挙運動で「東京大学」と称したらどうなりますか、東京大学側は、そうした行為に迷惑し、場合によっては抗議するのは当然なのです。

腐敗認識指数とエジプト

都知事は、「事実を明らかにしない、事実の裏付けをしない、黙り込むことに限る」と考え逃げ切ろうとしているようです。ノーコメントで押し通そうしているわけで、今年の都知事選挙で現知事が出馬するとなれば、選挙公報にカイロ大学卒を掲載するのかしないのかが関心の的となります。掲載しないとなると、「やっぱりカイロ大学卒は嘘だった」といわれるでしょうし、学歴を再度掲載するとなれば、「カイロ大学から訴えられ、外交問題に発展しかねない」かもしれません。彼女はエジプト政府に弱みを握られており、エジプト側は、彼女は自分たちの子飼いだとみなし、大事な金ずるとなっていきます。カイロ大学は、日本という先進国の元防衛大臣や環境大臣を歴任し都知事となっている政治家を輩出したと喧伝したいのです。都知事はエジプトの広告塔のような存在なのかも知れません。彼女は出馬についてはどっちみち板挟みになるのは明白です。それを避けるためには、政界から引退するという選択もあるかもしれません。全く唾棄したくなるような最近の選挙や政治、そして記者会見や新聞報道における大手メディアの消極的な姿勢です。

文芸春秋社からの出版による「女帝:Y. K.」などに対して、Y. K.は個人的な中傷だという理由で提訴できるはずなのに、「政治家は抑制的であるべき」などと弁明して提訴しないのは、提訴すると証拠の品を提出させられ、結果として嘘がばれるからだと考えるからです。「荒唐無稽な噓」が通ってしまうでしょう。都知事が、これだけの疑惑をもたれながら非難をかわしている理由はどこにあるのかです。ここにはカイロ大学とエジプト政府の現状を考える必要があります。

エジプトという国は長い間、軍事政権下で独裁体制が続き、今も政情が不安定な状態が続いています。世界各国の腐敗や汚職を監視する国際的な組織にNGO「トランスペアレンシー・インターナショナル(Transparency International)」があります。この組織は、賄賂、公権力の乱用、公的サービス分野での縁故主義、利益相反防止・情報開示などを基にしてクリーン度を公表しています。点数が高いほど汚職が少ないことを示します。2024年1月30日に発表された「2023年度腐敗認識指数によれば、首位はデンマーク、日本は16位、アメリカは24位、そしてエジプトは108位となっています。汚職や不正がはびこるエジプトが108位にあることは納得できそうです。

腐敗認識が低いエジプトでは卒業工作はいとも簡単にできるといわれます。例えば、クーデターにより就任した現大統領アブドルファッターフ・シーシー(Abdel Fattah El-Sisi)が大学学長に対して「誰それの卒業を認めよ」という指示をすると学長は職員に卒業証書を作成させることができるのです。政治家は誰それから賄賂を貰ってこうした工作を大学にさせるのです。そして学長にも賄賂の一部が回ってくるはずです。なぜなら、国立大学のカイロ大学の学長は、大統領が任命するので、証書の作成は日常茶飯事、政治家や軍人の命令で自由自在に行えるのです。そこで問題となるのは、こうした粉飾賄賂を渡したのは誰かということです。都知事がこの賄賂に関わっているのでは、と勘ぐるのはあながち間違いではなさそうです。2015年5月、現大統領のシーシーはカイロを訪問した日本エジプト友好議員連盟会長で元防衛大臣であった都知事と会談し、教育、防衛分野における協力関係を話し合ったといわれます。二人は旧知の仲であることも念頭に置く必要があります。

詐欺と嘘のパタン

エジプトはアラブ諸国、とりわけ石油産出国の盟主です。日本は石油の安定的な確保のために、エジプトなどに政府開発援助(ODA)による無償資金を与えています。東京都もエジプトなどへ視察と称して職員や若者を派遣し交流を深めています。令和4年11月には都知事は都職員10名に及ぶ随行団を連れてカイロ大学などを訪問しています。学歴詐称疑惑を否定する「カイロ大学声明」を出してくれたモハンマド・エルホシュト学長(Mohammad Elkhosht)に対し、都政と全く関係ない「カイロ大学に対する協力(無償援助)拡大」を表明します。席上、「カイロ大学文学部日本語日本文学科の学生など約90名に向けて、わかりやすい日本語で講演会を行った」ということもHPで紹介されています。進級試験に落第したような語学力なので、アラビア語での講演は難しかったのでしょう。エジプト日本技術科学大学と東京都立大学との関係を強化し、都としても支援することを約束するなど、都知事のエジプトへの思い入れは相当なものと伺えます。これもカイロ大学なるものの声明のお礼であり、重大な弱みをつかまれていることを粉装しているとしか考えられません。

果たしてカイロ大学声明なるものが本当にカイロ大学から出たものかです。実は、勝手に架空のカイロ大学の事務局のようなものをでっち上げて、そこから声明が出たかのように見せかけているらしいという噂です。もしそうであれば、当のカイロ大学はどのように受けとめるかです。カイロ大学は、この架空の大学事務局を黙認しておけば、都知事への生殺与奪の権利を持つ立場にあると考えるはずです。都知事の弱みをつかんでいる以上、カイロ大学は、都知事対応を強い立場を維持することができます。もしかしたら、資金援助の要請すらできるのです。

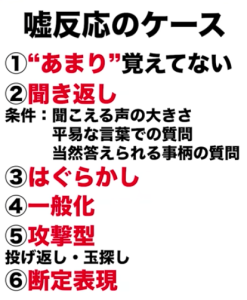

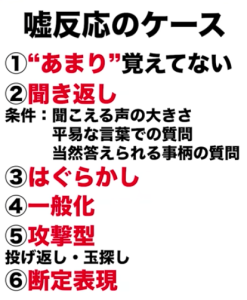

嘘の反応

2024年3月の都庁での記者会見で都知事の記者からの質問に対する答えでは、知事はYES, NOを決して言わないのです。「嘘はつかないが、本当のことは言わない」の姿勢で学歴の詐称の疑いが深まったようです。肝心なことを聞かれると「記憶が鮮明でない」と言い逃れる有様です。記者の調査も不十分なせいか、会見での質問が誠にお粗末でありました。質問に対してYES, NOをいわないのに、なぜか記者たちはそれ以上突っ込んだ質問をしないという体たらくです。新聞紙上でも、記者会見の様子を報道したものは全くありませんでした。なぜかマスコミは沈黙化しています。

嘘のパタンについてはいくつかあるようです。最もみられるのは自分を防御することです。名声や財産などを守るためです。もう一つは自分をひけらかしたり背伸びする行為です。都知事の記者会見では、この二つが明らかにみられます。自分を防御したり、ひけらかすことの嘘は、あくまで自分にはカイロ大学卒の学歴があるという主張です。だから選挙公報などでそれを明らかにする自己正統性の主張です。

次ぎにはぐらかしの嘘の例は「あまり鮮明に覚えていない」という発言です。「あまり」ということは、YES, NOを明確にしない曖昧な態度のことです。これははぐらかす行為の典型で政治家が使うことが多いようです。「カイロ大学の意思で発出されたものだ」というのは権威にすがるような背伸びした行為といえます。自分が関わってはいない、あくまでカイロ大学の行為であるとしてはぐらかすのです。決して自分が頼んで声明を出させたなどとは認めないのです。嘘のパタンがそのまま映し出される公僕の醜い姿です。

2024年6月25日 成田 滋

shigerunarita@gmail.com