女の名はおけい。年は十七歳です。和助は風呂場で湯に温められたおけいの肌を眺めて「千人に一人もいないというのは本当かもしれない、たしかに他の女達とはちがう、他の女にないなにかがある」と呟きます。

ほどなくしておけいは風呂から上がってきます。

「こちらに来てお坐り」

「私はぜひ世話をしたいと思うが、おまえの気持ちはどうだ、私の面倒をみてくれるか?」

「はい、こんな者ですけれど、お気に召しましたらお願いします」

「私は遁世したいのだ、世間からも人間からも離れたい、煩わしい付き合いや利欲のからんだ駆け引きとすっぱり手を切りたいのだ」

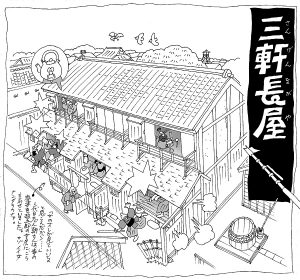

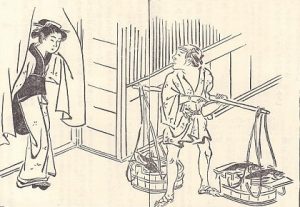

こうしておけいは和助の妾宅へ引っ越すために、住んでいる長屋にやってきます。母親のおたみは三年も病床に伏しています。それを隣の女が面倒をみています。おけいは和助との約束のあらましを話します。

こうしておけいは和助の妾宅へ引っ越すために、住んでいる長屋にやってきます。母親のおたみは三年も病床に伏しています。それを隣の女が面倒をみています。おけいは和助との約束のあらましを話します。

おけいの父、七造は植木屋の職人をしていました。以前は京橋あたりの質屋にいました。おたみはその店で養女でしたが、七造と愛し合っていました。婿をとることになったので隠しきれず、結局義絶となって二人とも追い出されてしまいます。義絶とは肉親との関係を絶つことです。酒も煙草も口にせず何の道楽もない七造は急死します。その日から暮らしの生計がおけいの肩にかかってきます。

七造のかつての同僚、職人の宇之吉がおけいの力になっていました。彼の息子があるとき木登りで遊んでいて落ち、腿骨を折ってしまいます。医者の骨接ぎがまずかったのか、折れた部分が膿み出してそれがもとで死んでしまいます。「貧乏人は医者にも満足にかかれない、病気になったらおしまいだ」と宇之吉やおけいは嘆きます。

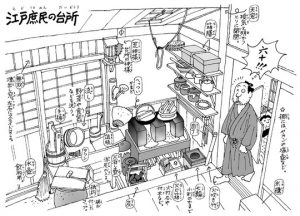

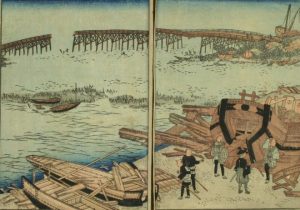

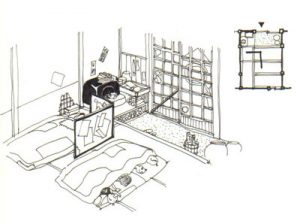

和助は金銀地銀の売買や両替をしていました。銀座に店を構え高利の金融にも手を出していました。和助はおけいを案内し、水天宮の近くで辻駕籠を拾い、途中なんども乗り換えて目黒を経て玉川の近くにやってきます。千坪あまりの広い土地に家がありました。妾宅です。吾平ととみという老夫婦が二人を出迎えます。

和助はお茶を飲み終えるとおけいに家の中をみせてまわります。土蔵を開けると云います。

「この中に金や書き付け、大金がしまってある、私が何十年とかかって集めたものだがね、、」

「おまえがよく面倒をみてくれれば、いつかこれがみんなおまえの物になるんだよ」

和助はおけいに五、六日のうちに戻ってくるといって、銀座の店をたたむため出掛けていきます。和助にはお幸という妻と十三年連れ添ってきました。二人でつかの間の会話をします。和助はすっかりお幸との情が消えています。五、六日のうちにかえると云った和助はそれっきり姿をみせず、使いたよりもありません。和助がおけいのところに向かう途中、卒中で倒れたのです。和助は六郷在の御救小屋で身許不明のまま死んだということです。

それから二年後。おけいの調布の村におたみが引き取られて寝ています。かつての許嫁の宇之吉と妹も一緒です。吾平夫婦が一緒に暮らすことをすすめたのです。

「ここに地面を借りて、おけいちゃんの側で暮らすことができれば、おれはそれだけで十分だ」

「、、、ね泣いてもよくって宇之さん、」

「、、、いつか大島町の河岸で云ったんじゃないの、こんど二人が一緒になれたときは泣けるだけ泣きって、、」