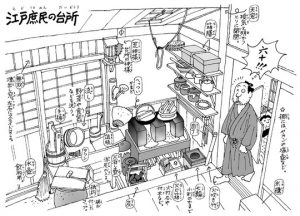

「おもかげ抄」の二回目です。鎌田孫次郎のところに沖田源左衛門が訪ねてきます。荒れ果てた長屋の部屋ですが、塵一つとどめぬ行き届いた掃除、源左衛門には孫次郎の人となりが察せられます。経机の前に坐り、唱名しながら香を上げ、ふと仏壇を見上げたとき、「あっ」と低い声を上げます。仏壇に掲げてある小さな女の絵姿を暫し見つめています。

「これがご家内のお姿でござるか?」

「はあ、同郷の朋友に絵心のある者がござって、戯れに描いた似顔絵が形見となっております」

「、、、、、ふしぎに似ている」源左衛門は呟きます。

源左衛門の倅、千之助に稽古をつけて去ろうとしたとき、源左衛門が一人の娘を連れて出てきます。孫次郎は娘の顔を見るとさっと顔色を変えて立ちすくみます。

源左衛門の倅、千之助に稽古をつけて去ろうとしたとき、源左衛門が一人の娘を連れて出てきます。孫次郎は娘の顔を見るとさっと顔色を変えて立ちすくみます。

「これは千之助の姉、小房と申す不束者、お見知りおき願いたい」

「は、は、拙者こそ」

「下手ながら娘が茶を献じたいと申す、ご迷惑でなかったお上がりくださらぬか」

「他に少々お話もござるが、、」

「お邪魔仕ります」

「話といっても外でもござらぬ、鎌田氏には二百石でご仕官するお望はござらぬか?」

お茶とともにすすめられ菓子を孫次郎はじっと見つめます。そして敷紙に包むと源左衛門の「もう一杯茶を召し上がれ」と云うのを振り切るようにして暇します。家に帰ると包みを仏壇の前に供えると、崩れるように坐ります。

「椙江、、そなたの好きな蒸し菓子だぞ、そなたの好きな、、、」

「生前であれば欲しがっていた菓子が今になって手に入った、そなたが死んだ今になって二百石の仕官、、、今になってこの蒸し菓子がなんになる、出世がなんになるのだ、」

「嫁してくるが否や、主家を浪人して五年、佳き家柄に育ってなんの苦労も知らぬそなたが無残な貧に痩せてゆく姿、、、」

「薬も満足に与えられなかった貧苦の中で衰え果てたままそなたは死んだ」

「、、そして今になって、出世の緒口、そなた亡き今となって、なんのために二百石を取ろうぞ、、椙江っ、」

孫次郎は声を忍んで泣くのです。

長屋の差配、六兵衛に当地を立退くことを伝えます。暗いうちに浪宅を引き払った孫次郎、貧しい着替えの包みにしっかりと妻の位牌をおさめ、見送りがきては面倒と足早に浜松の城下を西へ向かいます。その時です。

「お待ち申して居りました」

旅姿の女が現れ孫次郎は一歩退きます。

「どなたでござるか?」 女は笠をとります。恥じらいを含んで見上げる顔は源左衛門の娘小房です。眉をそり、お歯黒の姿となっています。

「こなたは、、、小房どの」

「いいえ、いまは椙江と申しまする」

孫次郎は自分の耳を疑います。

「椙江、、椙江、、?」

「どうぞこれをご覧遊ばして」

小房はそう云って一通の書状を孫次郎に渡します。それは源左衛門の達者な走り書きです。親切を徒にして立ち退こうする身を、武士と見込めばこそ娘の眉を落とし歯を染め名を変えるのみか、亡く人の再生と思え、とまで云い添えてあります。

「それ程までにこの孫次郎を、、」

源左衛門の身にしみる情宜に孫次郎、胸をうたれるのです。

「今は何ごとも申し上げぬ、旅の不自由ご得心でござるか」

「どこまでもお伴をいたします」

「では、、、、紀州へ参ろう」 孫次郎は手紙を巻き納めます。

「高野の霊場へ納めるものがござる、その供養が終わったら直ぐに浜松に戻りましょうぞ」

「行って帰えるまで二十日、帰ったらそこもとと改めて祝言だ」