この探偵小説が書かれたのは昭和21年頃ですが、作中の時代設定は戦前ですから内務省があった頃です。戦後は警察庁となります。

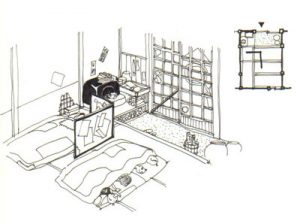

主人公の五道三省はある地方都市の警察署長です。五道三省という名は、山本の本名清水五十六、周五郎からの数字をもじった名なのかもしれません。署でも官舎でも寝てばかりいるため、毎朝新聞から「寝ぼけ署長でも勤まる」などと揶揄されています。年齢は40歳くらいで独身。太っていて、二重あごで腹のせり出た鈍重そうな体つきです。青野庄助という毎朝新聞社会部の記者が「寝ぼけ署長」の名づけ親です。

署に赴任してくる前は警視庁で13年間を過ごしますが、その際は警視総監も手を焼く横紙破りで通し、慣例に反して自分のしたい事を無理にもすること、我を通す、善しと信じたら司法大臣と組み打ちしてもやりぬいてきました。そのため、三度も官房主事に推されながら、三度とも断るのです。

署に赴任してくる前は警視庁で13年間を過ごしますが、その際は警視総監も手を焼く横紙破りで通し、慣例に反して自分のしたい事を無理にもすること、我を通す、善しと信じたら司法大臣と組み打ちしてもやりぬいてきました。そのため、三度も官房主事に推されながら、三度とも断るのです。

一見するとぐうたらな無能者にしか見えないのですが、実は極めて有能で大概の仕事は1時間もあれば片づけてしまいます。そのため暇をもて余して寝ているのです。寝た振りをして、他人の言動を聞き、観察するという怖い面もあります。読書量も凄まじく英・独・仏の三か国語のほか、漢文も読みこなせます。愛読書は詩、詩論、文学史などの評論書です。

署内でも世間からもお人よしの無能だと思われていた署長でしたが、五年後に離任することになった際には、署内からも世間からも別れを惜しむ人々が続出し、貧民街では留任を求めるデモ行進も起こるほどでした。

署内でも世間からもお人よしの無能だと思われていた署長でしたが、五年後に離任することになった際には、署内からも世間からも別れを惜しむ人々が続出し、貧民街では留任を求めるデモ行進も起こるほどでした。

五道署長の在任中、犯罪事件は前後の時期の十分の一となり、起訴件数も四割以上減少します。実は切れ者で辣腕家の署長が、「中央銀行三十万円紛失事件」などでいち早く真相を突きとめるのです。人情家であったので罪を憎んで人を憎まずの精神から、過ちで罪を犯してしまった人間を可能な限り救済しようと、違法な手を使って巧妙に工作するという按配でした。

「貧乏は哀しいものだ、、、こんな時まず疑われるのは貧乏人だから、然し、貧乏はかれらひとりの罪じゃない、貧乏だということで、彼らが社会に負い目を負う理由はないんだ。寧ろ社会のほうで負債を負うべきだ、、、」

「貧乏は哀しいものだ、、、こんな時まず疑われるのは貧乏人だから、然し、貧乏はかれらひとりの罪じゃない、貧乏だということで、彼らが社会に負い目を負う理由はないんだ。寧ろ社会のほうで負債を負うべきだ、、、」

「本当に貧しく、食うにも困るような生活をしている者は、決してこんな罪を犯しはしない、彼らにはそんな暇さえありはしないんだ、、、」

「犯罪は怠惰な環境から生れる、安逸から、狡猾から、無為徒食から、贅沢、虚栄から生れるんだ」

「決して貧乏から生れるもんじゃないだ、決して、、」山本は五道三省を通してそう云わしめます。