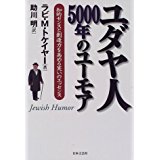

なんともとぼけたようなタイトルですが、ユーモアは人間味と笑いとペーソスに溢れ、知的で機知に富んでいるものです。ユダヤ人は交渉や商談商談の最中にジョークを盛んに活用するといわれます。辛辣なジョークもユーモアとともに相手を丸め込む手段となります。ユダヤ人は話術を磨くことで難局を切り抜け、3000年の歴史を歩んできたのでしょう。

ユダヤ人のユーモアの起源は、紀元前10世紀にイスラエルを統治したソロモン王が記したとされる旧約聖書の「箴言(Book of Proverbs)」といわれます。この書には3,000あまりの格言があるといわれます。ユーモアがもたらす効用を熟知するのはこうした書物に辿ることができます。

以下の名句の中に差別用語がでてきますが、原典からの引用なのでそのまま使っています。

●ベーグルを全部食べてしまったら、穴しか残らない。

とぼけたようなジョークです。ベーグル(bagel)は真ん中に穴のあいた歯ごたえのあるパン。大事なものは残しておくべきということでしょうか。「五円玉使ったら穴しか残らない」。

●アイディアに税金はかからない。

なににでも税金がかかる時代です。合法的な税金逃れが提案されています。寄附をするとか、ふるさと納税とか、医療費控除とか、「知らない人は損をして、知ってる人が得をする」のがアイディアということでしょう。

●10回尋ねるほうが迷うよりまし。

あれこれと迷うと良い考えが浮かびません。周りに助言をもらったり提案してもらうことがよいようです。解決方法を探すには尋ね歩くことです。

●返答しないのも立派な返答である。

これは難しい名句です。あまり喋りすぎると矛盾が生じることがあります。言い訳しないで黙り込む。短く要領よく答えるのが大事なようです。

●バカとは決して商売をするな。

商売相手を見極めよ、という警句です。たとえ儲かっても相手によってはうしろめたさが残ることもあります。

●バカに決して腹を立ててはならない。

バカに旗を立てるのがバカ、ということです。笑ってやりすごすこと、無視することです。

●もっともバカなのは、自分を賢いと思い込んでいるバカだ。

皆、「自分を賢い」と密かに思っています。これが「バカ状態」です。バカにつける薬はない、というフレーズもあります。

●学習を怠る人はすべてに欠ける。

なんともいえないいい響きの言葉です。努力とか精進とかを欠かしては成長がないということです。歩きながら、自転車に乗りながらスマホを操作する人は学習を怠っている証左です。

●無知な人には老年は冬だが、学習を重ねた人にはそれは収穫期だ。

励ましになるような、同情をかうような言葉にも響きます。無駄に時をつかい、歳をとってはならないことです。老年は意味ある時代です。

●学べば行動したくなる。

学ぶことは好奇心があるからです。学んで実行したくなるのは、真の学びといえるのではないでしょうか。行動するとまた学びに返ってくるものです。

●口数を少なくして行動せよ。

冗長で話をくどくどとする人は周りから嫌われます。誰も耳を傾けないのです。行動したり実践することが雄弁に語るのです。

●時間ができたら勉強をする、と言っていたのでは、いつまでたっても時間はできない。

勉強する人は時間を惜しんでも勉強します。時間を作る人のことです。暇になったらなにかをしようではなく、今の時を将来のために有益に使うことを示唆しています。

素のベーグルはたまらないですね。暖めてクリームチーズを塗るのが定番の食べ方。厚くハムをはさむのもええです。

「今後、国政に関しては一時の停滞も許されない。内外に課題は山積している。反省すべき点はしっかりと反省しながら、謙虚に丁寧にしかし、やるべきことはしっかりと前に進めていかなければならない。」

「今後、国政に関しては一時の停滞も許されない。内外に課題は山積している。反省すべき点はしっかりと反省しながら、謙虚に丁寧にしかし、やるべきことはしっかりと前に進めていかなければならない。」