山本周五郎の 「いさましい話」という短編の一回目です。

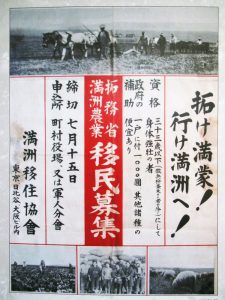

江戸時代は、国許から江戸に妻子を住まわせ、人質のようにして一種の秩序を保っていました。江戸に住む者と国許の人との間でそねみや不信感があったようです。江戸にいる人間からすれば、国許の人間は頑固でねじれている、性格が固定的で融通性に欠け排他的である、傲慢で粗暴である、女たちも悪くのさばるなどの風評がありました。気候風土のせいもあったのだろうといわれます。

国許は国許で、江戸の人間はふぬけで軽薄、人にとりいるのが上手いなどといって毛嫌いしていました。江戸から赴任してくる者を無視したり嫌がらせをするために、赴任生活は三年と続かないなどといういう定評があり、そういう事実も多々あったようです。

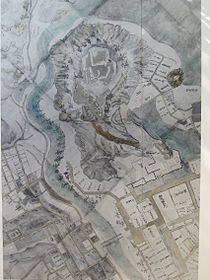

笈川玄一郎が勘定奉行として国許に下向してきます。藩の財政の立て直しという任務をおびています。奉行交代の披露とそれに続く招宴で藩中の彼に対する感情もあらまし玄一郎に伝わってきます。玄一郎の部下は、彼をよそ者扱いにして、初めから不服従と反感を示し、玄一郎を怒らせたり困惑させようと振る舞うのです。部下とは益山郁之助、三次軍兵衛、上原千馬という三人です。玄一郎は彼らの誘いにのろうとしません。

笈川玄一郎が勘定奉行として国許に下向してきます。藩の財政の立て直しという任務をおびています。奉行交代の披露とそれに続く招宴で藩中の彼に対する感情もあらまし玄一郎に伝わってきます。玄一郎の部下は、彼をよそ者扱いにして、初めから不服従と反感を示し、玄一郎を怒らせたり困惑させようと振る舞うのです。部下とは益山郁之助、三次軍兵衛、上原千馬という三人です。玄一郎は彼らの誘いにのろうとしません。

玄一郎に助言を与えるのが作事奉行である津田庄左衛門です。作事奉行の仕事は造営修繕、特に木工仕事の管理です。謙遜でいんぎんな物腰。いつも柔和な微笑で、挙措もゆったりし全体に枯淡な気品に包まれています。時々釣りで一緒し、次のような会話にふけるときもあります。

「わたしは貴方のお父上を知っておりました」庄左衛門は静かに云います。

「仁義に篤い、温厚な、まことに珍しいひとでした」

「、、、はあ、仰るとおりいい父でした」

「叱られたり折檻されたことはおあいですか?」

「いやありません」

「わたしは悔いの多い人間でしたが、、、」 庄左衛門は溜息をつきます。

年末の勘定仕切りのとき、払い出し帳簿をみると玄一郎が赴任したときの招宴費用が書き出されています。

「どんな理由があっても、こういうものを役所で払うわけにはいかん、公用の意味があるのならとにかく、これは全くの私費だから」

「江戸邸ではそんな例はないし、そういう慣習を守れという注意も受けていない」

「然し、あたしの一存で押し通すのもいかがですから、すぐ江戸邸へ使いをやって問い合わせることにしましょう」

穏やかに云い終え役所に戻ると、おっつけ国老席から人がきて江戸に問い合わせるには及ばない、こちらで払うからと云ってきます。 (続く)