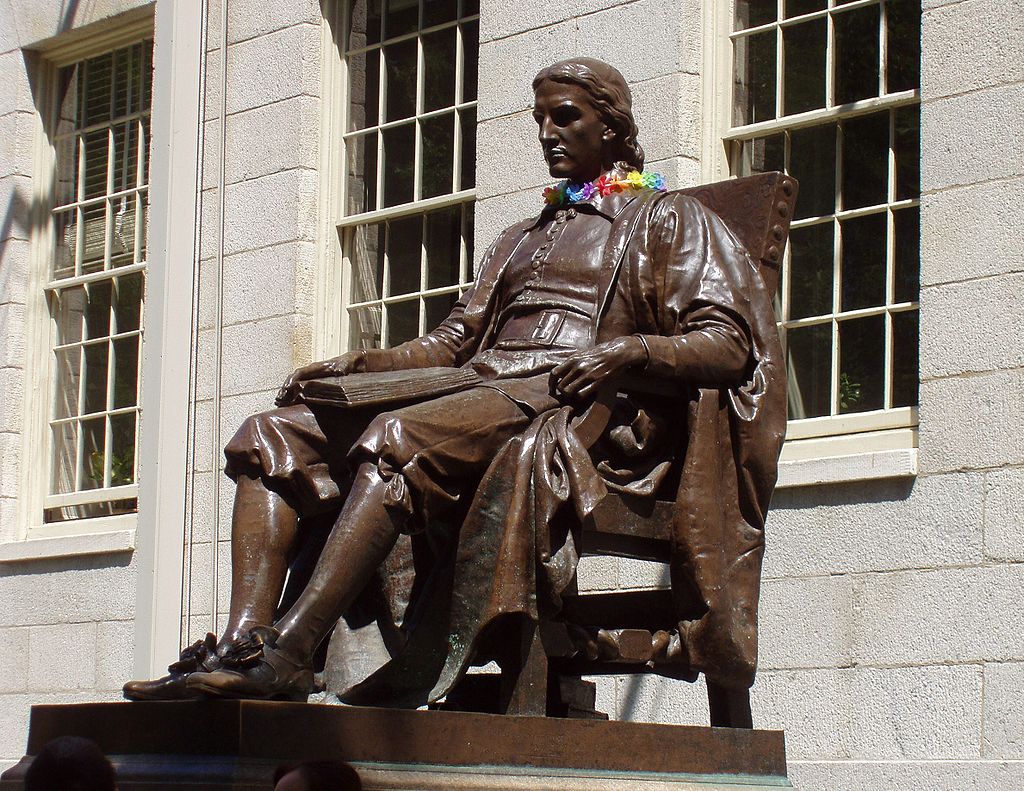

ハーヴァード大学(Harvard University) は4月21日、トランプ政権を相手取りボストンの連邦地方裁判所(U.S. District Court in Boston)に訴訟を起こしました。研究資金の凍結は違憲かつ「完全に違法」であると主張し、裁判所に対し22億ドル(約3150億円) 以上の研究資金の返還を求めるのです。この訴訟は、裁判所に対し、資金凍結を取り消し、既に承認された資金の流れを再開し、連邦法に定められた手続きに従わずに現在の資金を凍結したり、将来の資金提供を拒否したりする政権の試みを阻止するよう求めています。

アラン・ガーバー学長(Alan Garber)は、大学コミュニティへのメッセージの中で、今回の訴訟は、ハーヴァード大学のガバナンス、雇用、入学方針の変更、そして学生、教職員の見解の監査などを通じて「視点の多様性」を確保することを求める政府の要求を大学側が拒否したことを受けて、トランプ政権がとった措置がきっかけとなったと述べています。

ガーバー学長は、4月11日付の政府からの書簡に記載されていたこれらの変更は押し付けがましく、「大学に対する前例のない不適切な統制」を課すものだと主張します。ガーバー学長は、トランプ政権の一部の関係者が4月11日以降、書簡は誤って送付されたと主張していることも指摘しています。しかし、その後の政権の発言や行動は、それを裏付けるものではないと述べています。

ハーヴァード大学がホワイトハウスの要求を拒否してから数時間後、政権は22億ドルの資金凍結を発表し、さらに強硬な姿勢を強め、ハーヴァード大学の免税資格の剥奪と留学生の教育への脅威を検討していると表明します。さらにガーバー学長は、政権はさらに10億ドルの資金凍結を検討していると述べています。

4月22日にガーバー学長は「先ほど、資金凍結は違法であり、政府の権限を超えているため、停止を求める訴訟を起こしました」と述べます。さらに「懲罰的措置を講じる前に、連邦政府は我々が反ユダヤ主義とどのように闘っているか、そして今後もどのように闘っていくかについて、我々と話し合うことを法律で義務付けられています。ところが、4月11日に政府が要求した内容は、我々が誰を雇用し、何を教えているかをコントロールしようとするものです。」と抗議するのです。

ハーヴァード大学の訴状によると、憲法修正第一条(First Amendment)は、イデオロギー的均衡を強制しようとする政府の干渉から言論の自由を保護し、政府が法的な制裁やその他の強制手段を用いて好ましくない言論を抑圧することを禁じています。訴状はまた、政府の「凍結先行」戦略が、公民権侵害の疑いのある研究資金受領者に対する手続きを定めた法律に違反していると主張しています。規定の手続きは、自主的な交渉から公式の聴聞会へと進み、その後、調査結果が発表されます。そして、調査結果が公表されてから30日後に始めて資金提供を停止することができることになっています。

「これらの致命的な手続き上の欠陥は、被告の突然かつ無差別な決定の恣意的で気まぐれな性質によってさらに悪化しています」と訴状は述べています。訴状は、政府側の急速なエスカレーションについて説明しています。2月に、複数機関からなる反ユダヤ主義対策タスクフォース(Antisemitism Task Force)からの最初の調査の後、大学当局と大学関係者は4月下旬にキャンパスへの公式訪問を予定するとしました。

しかし、3月下旬、ハーヴァード大学は、大学とその関連病院への総額87億ドルの研究助成金の見直しを通知する書簡を受け取ります。4月3日、ハーヴァード大学は資金提供の継続を確保するための条件のリストを受け取り、最終的に4月11日にそれらの条件を具体化した書簡を受け取ります。過度で広範囲にわたる要求を含むこれらの詳細に対して、ハーヴァード大学側が拒否し、ガーバー学長がハーヴァード大学は独立性や憲法上の権利について妥協しないという声明を出すのです。

ガーバー学長は、トランプ政権の行動は、ガン、感染症、戦場での負傷に関する重要な研究を危険にさらしていると述べます。訴訟では、資金が流動的であるため、疾患の研究に用いられる生きた細胞株や、連邦政府の助成金に縛られている研究者の雇用などについて、難しい決断を下さなければならないと指摘します。資金が回復されない限り、ハーヴァード大学の研究プログラムは大幅に縮小される懸念を表明しています。

「政府の過度な介入の影響は深刻で長期的なものとなるだろう」とガーバー学長は述べています。「医療、科学、技術研究を無差別に削減することは、アメリカ国民の生命を救い、アメリカの成功を促し、イノベーションにおける世界のリーダーとしてのアメリカの地位を維持するという国家の能力を損なうことになる」ガーバー学長は、反ユダヤ主義との闘いはキャンパス内でまだ行われていないことを認めています。

ハーヴァード大学はすでにその方向でいくつかの措置を講じていますが、ガーバー学長によると、反ユダヤ主義および反イスラエル偏見対策タスクフォース(Task Force on Combating Antisemitism and Anti-Israeli Bias)と、反イスラム教、反アラブ、反パレスチナ偏見対策タスクフォース(Task Force on Combating Anti-Muslim, Anti-Arab, and Anti-Palestinian Bias)がまもなく完全な報告書を発表する予定としています。ガーバー学はこれらの報告書を「強烈で痛みを伴うもの」(hard-hitting and painful)と評し、具体的な実施計画を伴う提言が含まれているとも述べています。

「ユダヤ人でありアメリカ人である私は、反ユダヤ主義の高まりに対する正当な懸念があることを深く理解しています。この問題に効果的に対処するには、理解、意図、そして警戒が必要です」とガーバー学長は述懐しています。「ハーヴァード大学はこの取り組みを真剣に受け止めています。法律上の義務を完全に遵守しながら、憎しみとの戦いに対して引き続き緊急に取り組んでいきます。これは私たちの法的責任であるだけでなく、道義的責務でもあります。」

ハーヴァード大学は敢然と次のように宣言しています。「どの政党が政権を握っているかに関わらず、いかなる政府も私立大学が何を教えられるか、誰を入学させ、雇用できるか、そしてどのような研究分野や探究分野を追求できるかを指示すべきではない。」