北米大陸は大西洋岸のニューイングランド(New England)地方の政治、経済、文化、観光の中心地がマサチューセッツ州(Massachusetts)です。州の第二の都市ウースター(Worcester)近くに長男家族が住んでいます。長男はウースターにあるイエズス会経営の単科大学、ホーリークロス大学(College of Holy Cross)で物理学を教えています。

マサチューセッツ州の中心都市はボストン(Boston)です。ボストン周辺には、メイフラワー号(Mayflower II)がやってきたプリマス(Plymouth)、独立戦争発端の街レキシントン(Lexington)、捕鯨船に助けられたジョン万次郎ゆかりのフェアへブン(Fairhaven)、19世紀のアメリカ文学界を代表する作家の一人、ヘンリー・ソーロー(Henry David Thoreau) が暮らしたコンコード(Concord)、夏の避暑地ケープコッド(Cape Cod)など興味深い歴史に彩られた所が点在しています。

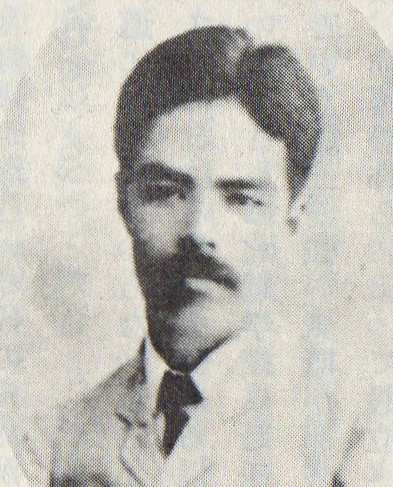

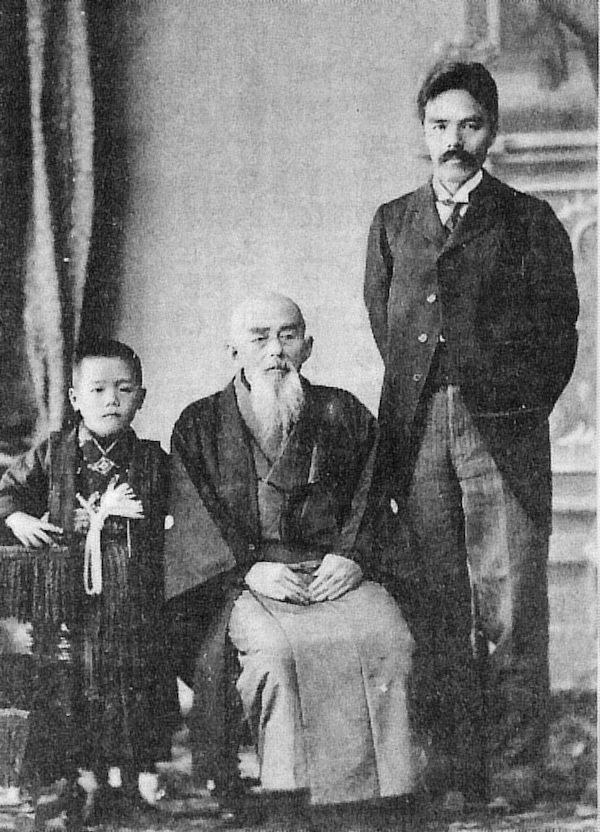

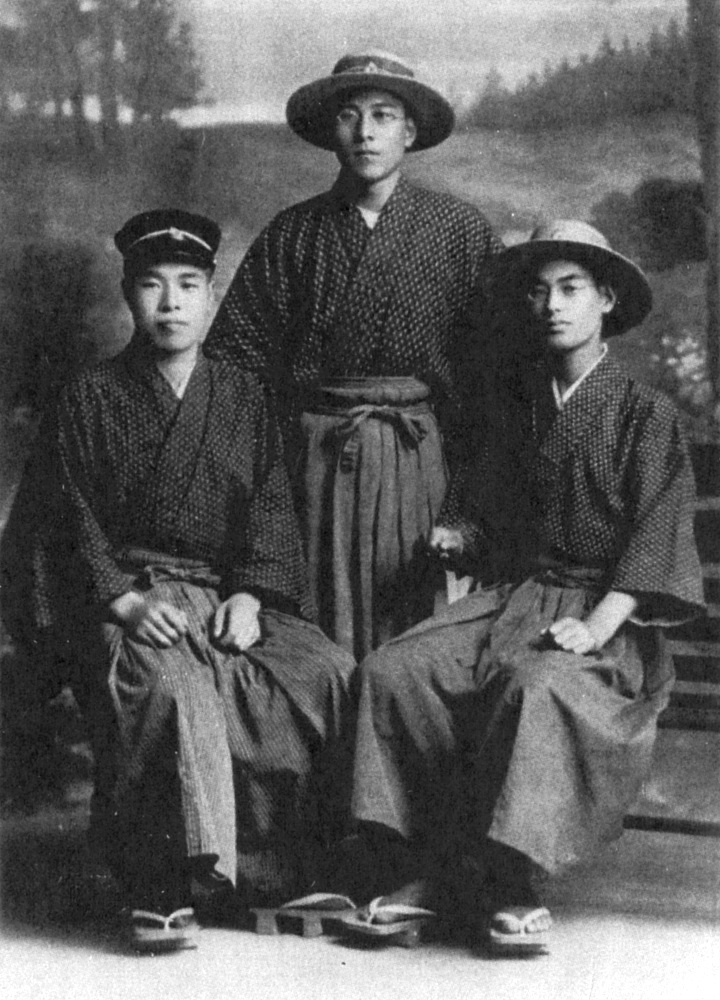

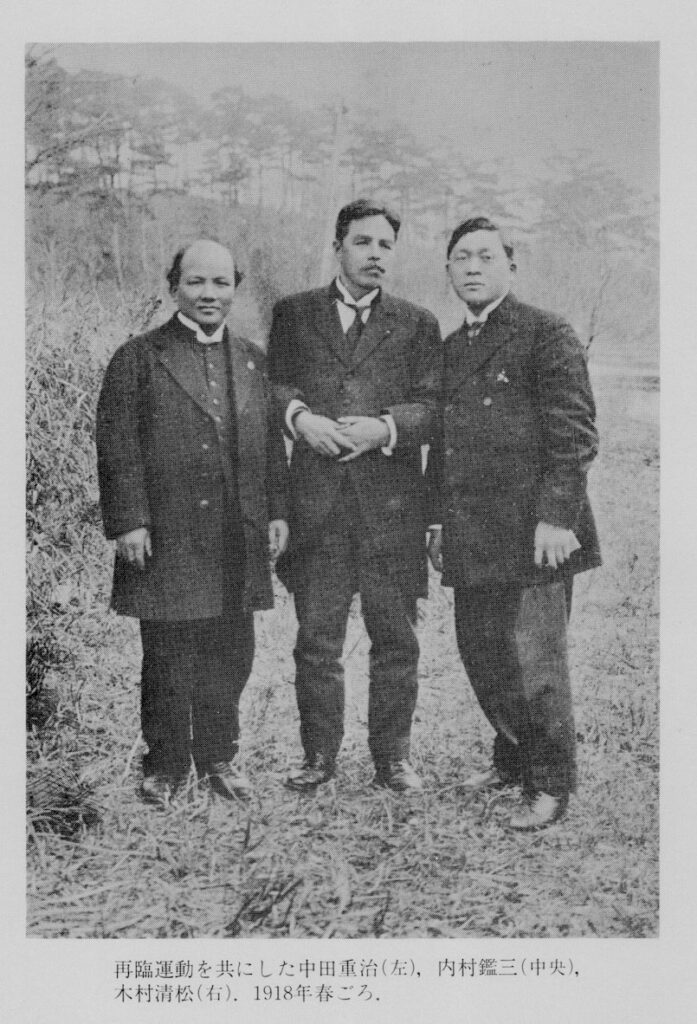

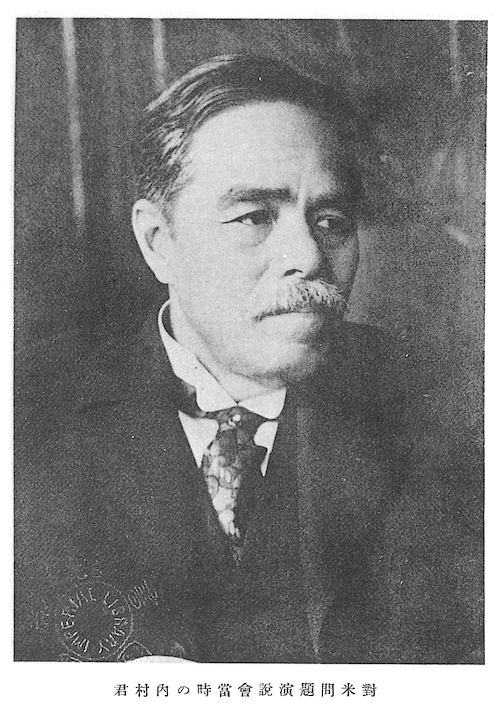

マサチューセッツ州と北海道の関係といえば、1876年に設立された札幌農学校の初代教頭になったウィリアム・クラーク(Dr. William Clark)を思い起こします。彼はマサチューセッツ農科大学(Massachusetts Agriculture College)の第三代学長でありました。1863年にボストンの西約90マイルの所にあるアムハースト(Armherst)にて創立された大学です。新島襄や内村鑑三がかつて学んだ大学であることは、すでにこのブログで35回に渡って振り返りました。今は、アムハースト校はマサチューセッツ大学(University of Massachusetts)の旗艦キャンパスとなっています。マサチューセッツ大学はアマースト校を含む5つの大学からなる州立大学システム(UMassシステム)です。

マサチューセッツ州内には121の高等教育機関があります。研究開発型大学の代表としてボストンの郊外ケンブリッジ(Cambridge)にあるハーヴァード大学(Harvard University)とマサチューセッツ工科大学(Massachusette Institute of Technology- IMT)があります。その他USニューズ &ワールド・レポート(US News and World Report)のランキングで常に40位以内にある総合大学として、タフツ大学(Tufts University)、ボストンカレッジ(Boston College)、ユダヤ系のブランダイス大学(Brandeis University)があります。