最近では,外国人の学習者に特化したシソーラスも出てきています。Longman Language Activatorや Oxford Learner’s Thesaurus等がその例です。英語を母国語とする者向けのシソーラスにくらべ、類語の数を厳選し,類語間の意味の違いを英英辞典のような平易な定義で解説するのが特徴です。口語的な表現を重視したLongmanと学術的な表現を意識し,フォーマルな語を豊富に収録したOxfordには、それぞれの特徴があります。英語学の研究者や英語教員ならこの二つのシソーラスを必ず座右におくべきものでしょう。

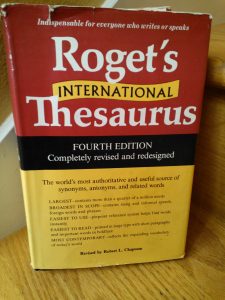

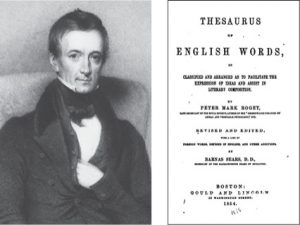

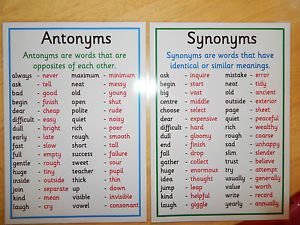

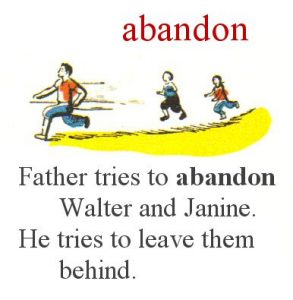

無味乾燥なアルファベット順に単語を並べ意味を載せているだけでは、退屈するものです。しかし、「意味」という観点で単語を並べ替え,それぞれの語の間に有機的なつながりをもたせたシソーラスは,単語の羅列のように見えますが,じっくり読むと意外と面白いものです。シソーラスを使いこなすと,一見同じような顔をしている単語も,よくよく見ると姿形はそれぞれ異なり、独特な個性があることに気づきます。その例を【Abandon】という単語で調べてみましょう。【Abandon】には5つの異なった意味と使い方があるという例です。

無味乾燥なアルファベット順に単語を並べ意味を載せているだけでは、退屈するものです。しかし、「意味」という観点で単語を並べ替え,それぞれの語の間に有機的なつながりをもたせたシソーラスは,単語の羅列のように見えますが,じっくり読むと意外と面白いものです。シソーラスを使いこなすと,一見同じような顔をしている単語も,よくよく見ると姿形はそれぞれ異なり、独特な個性があることに気づきます。その例を【Abandon】という単語で調べてみましょう。【Abandon】には5つの異なった意味と使い方があるという例です。

1) give up, yield, surrender, leave, cede, let go, deliver, turn over, relinquish

文例

I can see no reason why we should abandon the house to thieves and vandals.

泥棒などに入られる家を放置する理由がわからない。

2) depart from, leave, desert, quit, go away from

文例

The order was given to abandon ship.

船から待避する命令がでた。

3) desert, forsake, jilt, walk out on

文例

He even abandoned his financee.

彼は投資家を見捨てた。

4) give up, renounce, discontinue forgo, drop, desist, abstain from

文例

She abandoned cigarettes and whisky after the doctor’s warning.

医者の忠告で煙草とウィスキーをやめた。

5) recklessness, intemperance, wantonness, lack of restraint, unrestraint

文例

He behaved with wild abandon after he received the inheritance.

遺産を受け取ると自由奔放に振る舞った。