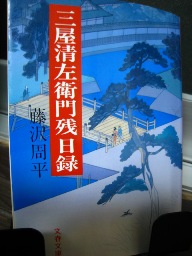

このシリーズでちょっと休憩します。先日「10年振りに広辞苑改訂」という記事がありました。毎日のように図書館通いをして大分経ちます。そしてブログの素稿を書くために、きまって新村出氏編集の「広辞苑」を書架から取り出します。調べたい用語や単語を書き写すとすぐ書架に戻します。広辞苑の利用者が多いのです。漢字を調べるときは白川静氏編集の「字通」を借ります。

図書館にある広辞苑は2007年出版の第六版。定価は書いてありません。私が家で使う広辞苑は昭和44年出版の第二版です。定価は3,200円で出版年は西暦を使っていません。初版も昭和30年とあります。

図書館にある広辞苑は2007年出版の第六版。定価は書いてありません。私が家で使う広辞苑は昭和44年出版の第二版です。定価は3,200円で出版年は西暦を使っていません。初版も昭和30年とあります。

辞書を手にして知りたいことは、その語がどのような意味があるかということです。さらに、語がどのように意味を変えたかを調べるのに辞書は欠かせません。古語や現代語を包括し、学術その他広くゆきわたる語いや事項を含むいわば小百科事典です。語いの多義性とか多様性、実用性を教えてくれるのも辞書です。広辞苑は用例や典拠を豊富に掲げています。語源や語法をみることによって本義や派生語を知ることも望外の楽しみとなります。こうして知的好奇心をかきたててくれます。

広辞苑では、地域語や地域の事情なども選ばれています。たとえば「はんなり」。落ち着いた華やかさを持つさま、上品に明るいさま、とあります。「はんなりとした色合い」というように使うのでしょうか。兼好法師が「今ここで見る顔はまた、はんなりとなつかしう、かわいらしう、恥ずかしう」という具合に引用されています。「花なり」が語源とか。京言葉の代表といわれているようですが、道産子のわたしには「はんなり」という言葉を調べて納得し、なにか京の出になったような気分になります。

同じく岩波書店から出ている「国語辞典」も持っています。こちらは携帯用で、さすがに「はんなり」はありません。固有名詞や外来語を掲載しないのが編集の方針とあります。