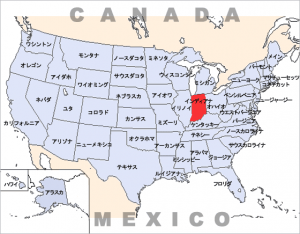

1867年、国務長官ウイリアム・スワード(Secretary of State Seward) が議会を説得して、ロシアからアラスカを720万ドルで購入し、アメリカは大陸進出を完了します。その後、西部開拓は急速に進み、ミシシッピー以西に住むアメリカ国民の割合は、1880年の約22パーセントから1900年には27パーセントに増加します。世紀を通じて新しい州が加わり、1900年にはアメリカ本土でまだ州認定を待っている準州は3つだけとなりました。オクラホマ、アリゾナ、ニューメキシコの3州です。

1890年、国勢調査局(Bureau of the Census)は、西部開拓の最前線を示す連続した線がもはや引けないと指摘します。西部への人口移動は続いていたものの、フロンティアは過去のものとなっていきました。農場から都市への人々の移動により、より正確に将来の傾向を予測することができるようになりました。1880年、国勢調査局によりますと、アメリカ国民の約28パーセントが都市と指定された地域に住んでいましたが、1900年には40パーセントに上昇します。この統計から、アメリカでは農村の勢力が衰退し、工業化社会が始まったことが読み取れます。

エイブラハム・リンカンは、かつて西部を “国家の宝庫 “と表現しました。カリフォルニアで金が発見されてからの30年間、探鉱者たちは西部のすべての州や土地で金や銀を発見します。南北戦争後の時代には、本当に豊かな大発見はほとんどありませんでした。その中でも最も重要なのは、ネバダ州西部コムストックロード(Comstock Lode)での非常に豊かな銀の発見です。銀は1859年に初めて発見されますが、その後より広範囲に開発されていきます。1874年には、サウスダコタ州のブラックヒルズ(Black Hills) で、1891年には、コロラド州のクリプルクリーク(Cripple Creek)で金が発見されます。

金や銀が発見されると、すぐに鉱山町ができ、探鉱者たちの生活や娯楽を満たしていきます。鉱脈のほとんどが地表に近いところにあれば、探鉱者たちはすぐにそれを採掘して立ち去り、そこには良き時代を思い起こすようなゴーストタウンが残ります。鉱脈が深ければ、必要な機械を購入する資本を持つ組織的なグループが地下の富を採掘するために動き出し、鉱山の町は地元の産業の中心地として安定を取り戻していきます。鉱山の町は、最初は鉱夫のニーズを満たすために発展し、後に余剰生産物を西部の他の地域に輸出するために拡大した農業地域の商業の中心地として、確固たる地位を築いた例もあります