「車社会の風景」の最終回です。北海道育ちの私には自動車よりも鉄道に思い出が多くあります。親父が長年国鉄に勤務し、鉄道官舎での生活が続きました。官舎といっても長屋のようなものです。共同浴場には毎日行きました。美幌はそうでした。旭川鉄道管理局の大半が赤字路線となり次々と廃線に追いやられます。相生線が最初です。JR北海道に転換後も、深名線、天北線、名寄線、羽幌線、美幸線が廃止となります。最近では、留萌駅~増毛駅間が廃止となり、やがて留萌線が全線廃線となります。

地方の鉄道の衰退は「モータリゼーション」(motorization) によります。「車社会化」とか「自動車化」と呼ばれる現象です。モータリゼーションにはその下敷きとなった国有鉄道経営の実態があります。赤字経営のため度々運賃が値上げされますが、他方では労使対立による現場の綱紀の乱れやストライキや遵法闘争が起こります。それによって運行の不安定化を招き客の足が遠のくのです。親父は組合との交渉で相当苦労したようです。

地方の鉄道の衰退は「モータリゼーション」(motorization) によります。「車社会化」とか「自動車化」と呼ばれる現象です。モータリゼーションにはその下敷きとなった国有鉄道経営の実態があります。赤字経営のため度々運賃が値上げされますが、他方では労使対立による現場の綱紀の乱れやストライキや遵法闘争が起こります。それによって運行の不安定化を招き客の足が遠のくのです。親父は組合との交渉で相当苦労したようです。

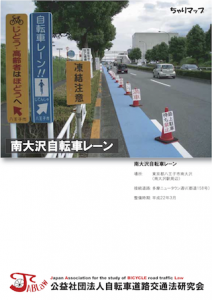

こうして、地方における鉄道機関の衰退は加速します。鉄道は路線バスに替わります。タクシー業者は存在するものの、規模が小さく営業時間が短いという実情から日常の足として使用するには不便です。地域の公共交通機関において貴重な収入源となる生徒や学生ですらも、公共交通機関ではなく、身内や知人の車による送迎に頼ることになります。通勤や買い物もそうです。

私がかつて働いていた大学は、兵庫県の真ん中より少し南にありました。公共交通機関はJR加古川線ですが、無人駅から大学までは8キロもあり、1時間に鈍行が2本しか運転しません。学生の円滑な登下校には全く役立ちません。大学は広い無料の駐車場を用意し自動車による通学を認めています。そうでないと学生は集まりません。

このように過度に車社会化の進んだ地域では精力的に道路が整備されたにもかかわらず、通勤や帰宅ラッシュ時、登下校時間帯は道路の混雑が慢性的に発生しています。そのため路面電車が各地で復活しています。