囲碁は長い歴史がある。それゆえ、研究されてきて最善とされる形となる決まった石の打ち方がある。それが「定石」である。双方が最善を踏んだ手順であるから、部分的には双方が互角になるのである。定石に至る応酬は、相互が定石を知っていて始めて成立する。どちらかが大得するとか大損をするということはないはずである。

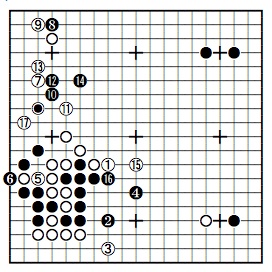

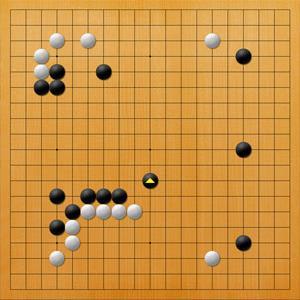

しかし、碁盤の他の部分の配石次第で、定石どおりに打っても悪い結果になることがある。周りの状況を見ながら定石どおりに打つのがよいかどうかを判断するのが難しい。囲碁の格言にある。「定石を覚えて二子弱くなり」である。これは、初中級者が定石の手順を丸暗記していたために起こった悪い結果のことを揶揄したものだ。囲碁は部分的と全体の関連のなかで進められる。双方の戦術がいかなるものかによって、部分的な定石で納めるか、あるいは定石を少し離れて少しくらい損をしても、全体的には得をすることを選ぶこともある。

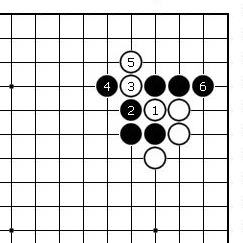

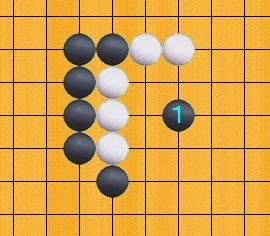

定石の一手一手はそれ自体が「手筋」の応酬である。「手筋」であるが、平凡な発想ではなく、やや意外性を含んだ効果的な手とされる。この種の手を「筋」(すじ)と呼ぶこともある。「手筋」は勉強していないと、対局中はそれが浮かばないものである。丸暗記をしてそれを時に試してみることだ。

「手筋」にはいろいろある。自分の石が生きる手、攻め合いに勝つ手、形を整える手、連絡を図る手、相手の地を削減する手、先手をとる手などある。「手筋」は定石に似たものであるがので、良い形や結果を生むとされる。また「手筋」は業であり技であるので、これを使うことによって形勢が有利になることが多い。

一手一手の意味を考えながら「定石」と「手筋」のレパートリーを増やすことが囲碁上達の基本とされる。囲碁の稽古に早道はない。愚直に稽古を積み重ねることを心掛けたい。

手動切符販売機

手動切符販売機