三年前の暮れ近くに、弟が亡くなりました。訳あって一人暮らしを余儀なくされていて路上で発見され病院に担ぎ込まれました。内臓疾患がもとでそのまま逝ってしまいました。5年間で両親と兄弟の葬儀を執り行いました。なにか夢ではないかと狼狽える「hang-ups」を体験した時でした。

大勢の人々、特に高齢者の方々が一人暮らしをしています。私にも札幌で親戚の者がそうした生活をしています。時々電話で消息を確かめて激励しています。そして私か連れ合いにも確実に一人暮らしの現実がやってきます。

誰もが遅かれ早かれ成熟し、身体と精神の老化の時がやってきます。それに備えることが、「今ここで」生きることの意味といえます。時には二つのことがあるといわれます。それは、毎日の暦をめくるときに、「ああ、もう一年が経ったか」と感じる時間です。もう一つは、「今年は充実した」とか「いろいろな苦しいことが多かった」と感じる時です。「大切な時、決定的な瞬間」といったような質的な時、あるいは人生に奥行き感じさせる時です。

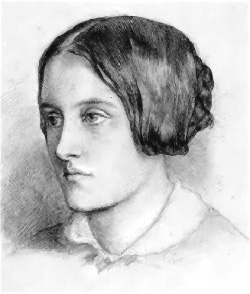

ある人がエルサレム (Jerusalem) からエリコ (Jerico) へ下って行く途中、強盗に襲われます。殴りつけられ倒れたところに金持ちや聖職者が通りますが、皆立ち去ります。そこに、異邦人として人々から避けられていたサマリア人 (Samaritan) がたまたま通り憐れに思い、自分のろばに乗せ宿屋に連れて行って介抱します。立ち去るときに宿屋の主人にお金を渡し介護を依頼します。

サマリア人は、「ああ良いことをした、気持がいいな、」と誇ったでしょうか。「元気になってくれればいいな、、」と案じたでしょうか。どうも後者のような気がするのです。このエピソードは「ルカによる福音書10:29−37」に登場します。

窮地の人を救うために無償で善意の行いをしたならば、たとえ失敗しても結果の責任は問わないことを Good Samaritan doctrine とか Good Samaritan Law(善きサマリア人の原則)といいます。子供の折檻、学校でのいじめを見て見ぬふりをすること、医療において過誤責任を問うこと、業務過失死が問われかねないなど、この善きサマリア人の話しはもっと理解されて然るべきです。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

![st-thomas[1]](http://naritas.jp/wp1/wp/wp-content/uploads/2016/01/st-thomas1-300x218.jpg)