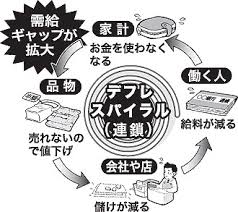

暫くインフレとデフレのことを話題にしています。この二つの現象に直結するのは基軸通貨である米ドルと円の相場です。外国為替について私は、たいしたことではないのですが三度の経験をします。

最初の経験は、1972年の沖縄の本土復帰のときです。幼児教育を始めるようにとの指示で1970年に那覇へ家族を連れて赴任しました。一ドル=360円のときです。このとき沖縄はドルが使われていました。そして復帰の1972年、一ドル=300円と設定されました。固定相場です。高度経済成長の頃です。当時の首相は佐藤栄作です。

復帰前にドルでの預貯金を持っていたほとんどの沖縄の人は、この変換レートによって損をしたのです。沖縄キリスト教短期大学の学長がしきりに嘆いていたのを覚えています。一ドルで60円も損をしたのです。今からすれば、超円安です。円の価値が低いインフレーションの時代です。さらに1973年10月に起こった第一次石油ショックにより一ドルは280円台に急騰しました。

第二の経験は、国際ロータリークラブより奨学育英資金を頂戴したときです。一年間の資金は19,000ドルでした。1978年に渡米したのですが、そのときのレートは確か一ドル=175円位で推移していました。このとき、円で奨学資金を貰っていたら、ドルを買うとして大分目減りしたはずです。

ドル/円の相場は、1976年10月まで米国の景気拡大を背景として日本の輸出が顕著な伸びを示し、経常黒字が拡大したことから円高が進みました。アメリカにおける日本製の小型自動車の輸入が増大し、周りの人の中にも日本車を購入する者が増えていきました。1985年9月にニューヨークで先進五か国の蔵相らが集まって為替レートの安定化に関する会議が開かれます。当時、アメリカは対日貿易が大幅に赤字でした。そのためアメリカは円高ドル安に誘導する必要がありました。これが「プラザ合意」 (Plaza Accord) です。アメリカが「プラザ合意」を目論んだのは赤字の是正のためです。1年後にはドルの価値は下がり150円台で取引されるようになります。

第三の経験は、円高が続いたころです。1995年4月には1ドル=79円という値がつきました。それから10年後の2005年に退職したときに得た僅かの円で、1ドル90円でドルを買うことにしました。まだ円高といえる頃です。当時の首相は小泉純一郎でした。なぜドルを買おうとしたかですが、3人の子供と孫たちはアメリカで仕事をし生活していました。特に孫の誕生日が近くなるとプレゼントを贈るのですが、彼らが何を欲しているのか、たとえ服であってもそのサイズはなにか、ということで悩みました。そこでドルを送るのが一番手っ取り早いと思いました。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]