主要七カ国 (G7) の外務大臣が始めて広島平和記念公園を訪れました。とりわけアメリカのケリー国務長官 (John Kerry) が原爆資料館を視察した後の言葉が話題となっています。それは5月の首脳会談にやってくるオバマ大統領(Barack Obama) に広島訪問を促すというコメントです。

広島と長崎を「甚大な壊滅と非人間的な苦難という結末」と訴えた今回の広島宣言は、国際協調主義の重要性を訴えるオバマ 大統領に広島訪問を決意させるかです。大統領個人の感情と大統領という職責や立場、原爆投下をなおも正当化するアメリカの多数派の世論や大統領選挙を考慮すれば、大統領の広島訪問はたやすくはなさそうです。

広島宣言では「非人道的 (inhuman)」という言葉を使わないで「非人間的 (non human)」としたところがみそです。“Inhuman”とは “cruel”, “brutal”という残虐性を意味する単語です。国際法上の人道の罪に相当することを恐れる核保有国が「非人道的」として非難されることを避けるために、”non human”を使ったと報道されています。それに対して”non human”は「人間以外の」とか「人間ではない」という意味です。このような修辞に核保有国のエゴイズムのようなものを感じます。

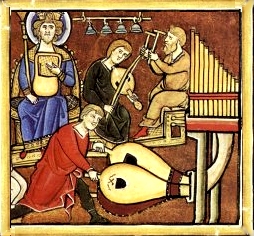

1959年制作の映画「渚にて (On the Beach)」を想い出します。この作品は戦争の悲劇を描く作品です。それも核戦争です。1964年、第三次世界大戦が勃発したという想定です。この映画にも合唱曲が登場します。

映画の荒筋です。地球上は核兵器の放射能に汚染されてしまいます。北半球はすでに死の灰で人々は絶えます。南半球オーストラリアにも死の灰が迫ってきます。メルボルン (Melbourne) に1隻のアメリカの原子力潜水艦が入港します。艦長タワーズ(Dwight Towers)はメルボルンで迫り来る死を覚悟します。ですが放射能ですっかり汚染されたサンディエゴ (San Diego)の町からモールス信号を受信しそれを調べに向かいます。恋人モイラ・ダビッドソン(Moira Davidson)が渚にて出航を見送るのです。この情景が映画のタイトルとなっています。

この映画で艦長を演じるのはグレゴリー・ペック (Gregory Peck)。その恋人はエヴァ・ガードナー (Ava Gardner)でした。製作者で監督のスタンリー・クレイマー (Stanley Kramer) は、「手錠のままの脱獄 (The Defiant Ones)」とか「ニュールンベルグ裁判 (Nuremberg Military Tribunals)」などで知られています。いわゆる社会派の映画の監督です。映画では核戦争のシーンなどは一切ありません。

音楽にはオーストラリアを象徴する歌「ワルチング・マチルダ」が全編に使用されています。映画の最後では、大群集が大合唱する感動的なシーンがあります。この曲はワルツ特有の三拍子ではありません。オーストラリアの音楽といえば「ワルチング・マチルダ (Waltzing Matilda)」。世界的に広く知られています。この曲を国歌にしようとした運動もあったようです。蛇足ですが、マチルダとは女性の名前ではありません。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]