旧制高等学校とは、1894年に高等学校令から1950年まで存在した日本の高等教育機関です。1918年の高等学校令改正により各地で次々に高等学校が増設され、7年制高等学校が出現し大学予科は高等科に改称されていきます。これが略して旧制高校です。

旧制高等学校とは、1894年に高等学校令から1950年まで存在した日本の高等教育機関です。1918年の高等学校令改正により各地で次々に高等学校が増設され、7年制高等学校が出現し大学予科は高等科に改称されていきます。これが略して旧制高校です。

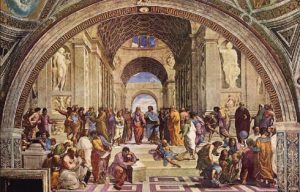

戦前の旧制高校は第一高等学校から始まり、全国で30数校しかありませんでした。リベラルアーツ教育をする場所であったのは明白なのですが、なにぶん数が足りずいわばエリートの育成にならざるを得ませんでした。入学が極めて難しかったのです。

戦後日本の民主主義という新時代にそうしたエリート教育はふさわしくないという考えから、3,700余りの新制高等学校が誕生することになります。ですが新制大学を含め大学入試が知識の記憶がものをいうために、高等学校は再び記憶偏重の教育課程となってしまいます。予備校や塾も大いに繁盛しました。私は貧しかったために、一度も予備校通いや家庭教師についたことはありませんでした。なんとか北大に入れたという幸運者でした。

現在の大学も一般教養として教育している一年半余りの課程は、いわばリベラルアーツ教育ともいうべき重要な役割を持っています。ですが課題も背負っています。リベラルアーツ教育の目標を十分に達成するにはいくつかの考慮すべきことがあります。

第一は、クラスの編成が大規模であることです。現在のようにマイクを使って200人や300人の学生に講義するのでは、知識を注入することで精一杯です。第二は講義よりも演習、演説よりも討論中心のクラス、が望ましいことです。対話という形式をとらず、一方向による講演や講義では担当者の自己主張に終わってしまいます。第三は、あまり専門性に偏らない文明史的なものの見方ができるような講義や演習が大事だと思います。第四は、就職活動に奔走し勉強すべき時間が少ないような有様は改善すべきです。このような状態では、大学は短大に成り下がっているといわざるを得ません。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]