植民地時代のアメリカ人が、高い水準の伝統的な文化的な業績を達成できなかったのですが、彼らは少なくとも世界のほとんどの国に劣らないほど、自らの文化を広めることに成功しました。新聞や年鑑は、ヨーロッパの哲学者によって作成された百科全書(encyclopedia)とは同じ知的レベルではありませんが、おそらくヨーロッパのどの文化媒体よりも幅広い聴衆を持っていました。

ニューイングランドの植民地は、人口増加に追いつくことができなかったのですが、公教育の分野に力を注ぐことになりました。ニューイングランド以外では、教育は子どもたちを私立学校に通わせる余裕のある人々の保護下にありましたが、私立ながら授業料のかからない「チャリティースクール」(charity schools)とか、比較的授業料が安い「アカデミー」(academy)の存在により、アメリカの中産階級の子どもたちが学習する場となりました。

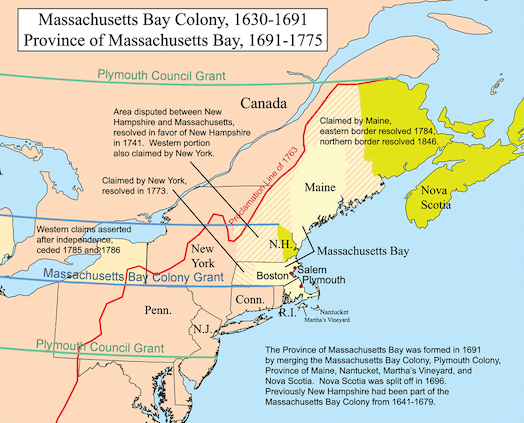

高等教育が広がっていきます。その主要なものとして、ハーヴァード大学(Harvard University)(1636)、ウィリアムとメアリー大学(William and Mary University)(1693)、エール大学(Yale University)(1701)、プリンストン大学(Princeton University)(1747)、ペンシルベニア大学(Pennsylvania University)(1755年以来の大学)、キングスカレッジ(King’s College)(1754年、現在はコロンビア大学(Columbia University))、ロードアイランド大学(Rhode Island College)(1764年、現在はブラウン大学(Brown University)、クイーンズカレッジ(Queen’s College)(1766年、現在はラトガーズ大学(Rutgers University)、およびダートマス大学(Dartmouth College)(1769年)が創設されます。こうした大学は、極めて優れた教育機関となります。こうした大学の特徴として、ほとんどが特定の宗教的な背景がありました。例えば、ハーヴァード大学は会衆派牧師(Congregational ministers)の養成機関であり、プリンストン大学は長老派教会(Presbyterian Church)の庇護のもとで設立されます。

「注釈」 合衆国の有名な大学は、1600年代後半から1700年代にリベラルアーツ(liberal arts)のカレッジとして発足し、その後総合大学と発展していきます。それもキリスト教会の聖職者を養成する神学校から出発したのが特徴です。