1961年9月、私は北海道大学一年のときに国連事務総長のダグ・ハマーショルド(Dag Hammarskjold)が飛行機事故で亡くなったのを知りました。アフリカへの紛争調停に赴く途中だったようです。このニュースを今も鮮明に記憶しています。イスラエルとアラブ諸国との停戦合意、国連緊急軍(UNEF)の創設、スエズ動乱の平和的解決の支援など、その高い外交手腕が評価された事務総長です。中立を掲げていたスウェーデン出身の外交官ならではの功績ではなかったでしょうか。国内では、政治家として社会民主党内閣で財政や経済問題と取り組んだといわれます。ですが政治的な独立性を主張し、どの政党にも属さなかったというのは興味深いことです。特定の主義や思想に偏るのを避けたのでしょう。

今、ハマーショルドが書いた「道しるべ」という思索の翻訳を読んでいます。英語の題名は「Markings」で訳者は、元国際基督教大学総長であった鵜飼信成です。興味あることですが、著者は事務総長として取り組んだ外交上の諸問題や紛争の解決などについては一切触れていません。あくまで自己の内省を記録しています。この著作の冒頭で「これは私の、私自身との、そして神との交渉についての白書(white book)である」とあります。政治と宗教と社会の関係の中から、政治を省いているのです。政治というのはどうしてもドグマや教義、支配や強制ということが関わってきます。著者は、自己の分析や内省においては、政治の話題は雑音になるとでも主張しているかのようです。

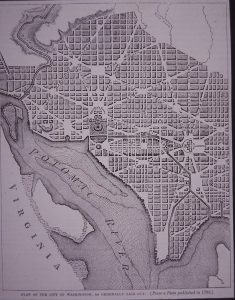

ハマーショルドが直面したアフリカや中東の状況は、極めて重大な局面にあったと思われます。第二次大戦後の世界で最も注目すべき現象の一つは、新興独立国の成立です。こうした国々成立の歴史的な要因はいろいろな見方があるようです。その最たるものは、人々が個人の自由と独立を要求するのと同様に、国家や民族にとってもその自由と独立の要請が高まったということです。歴史的にみますと、その最も先駆的な役割を果たしたのは、アメリカの自由と独立だと考えられます。イギリスの植民地であった大西洋沿岸の13州が、本国の圧政に耐えかねて立ち上がる新興独立国家の原初的な形態を示したと思われます。

アフリカにおける諸国の独立運動は、宗主国であったイギリスやフランス、ベルギー、ポルトガルなどの列強とアフリカ各地の新興国との対立でありました。ハマーショルドは、事務局長として戦後のアフリカ大陸における自由と独立運動とそれに付随した紛争の調停に邁進します。1960年は、アフリカの17か国が一斉に独立を達成し、この年は「アフリカの年」と呼ばれます。1960年10月に国際連合総会において、ガーナのエンクルマ大統領が演説し、アフリカの独立への支援と、南アフリカにおけるアパルトヘイトの不当を訴え、大きな反響を呼びます。同年12月の総会で「植民地独立付与宣言」を反対票なしで可決するのです。そこではすべての植民地支配は人権の侵害であり、すべての人々は自己決定権を有すると宣言したのです。

しかしながら、植民地時代にヨーロッパの列強によって人為的に引かれた境界線がほぼそのまま残され、独立後の国境紛争や部族紛争が絶え間なく起こるのです。形式的には独立を達成したものの独裁政権が権力の座にすわり、経済支援に名を借りた欧米資本主義による間接支配と言う形の新植民地主義が起こります。ハマーショルドは列強と独立国との間の仲介に傾注するのです。やがて、アフリカ諸国は第三世界を形成し、東西冷戦での米ソの対立を牽制する力となります。ハマーショルドは、新植民地主義の台頭には警戒し、アフリカ諸国の民族自決の姿勢を肯定します。それが欧米諸国からは警戒されていたようです。これが、事務総長として「地球上で最も不可能な仕事」と呼ばれる調停で、この仕事に奔走します。ハマーショルドが飛行機事故で亡くなったとき、事故には列強が関与したのではないかという噂もありました。その真意は究明されずに終わります。

「道しるべ」からは、個人的な信仰の証しが伝わってきます。もう一つ興味深いことは、芭蕉の『奥への細道』に傾倒していたようで、彼の内省的な散文には俳句の影響が見られるとの指摘です。あわせてNew York Timesの書評も読みました。「Meditations of a Man of Action」 (瞑想と行動の人)とあります。稀代の思想家であり文学者であり宗教哲学者でもあったようです。

(投稿日時 2024年6月30日) 成田 滋