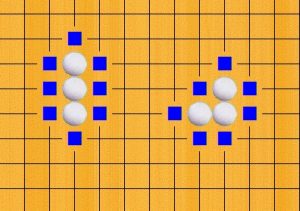

「親の死に目に会えない」といって碁を打つ人に反省を促す言葉があります。碁打ちは時の経過を忘れがちで、囲碁愛好者なら誰でも身に覚えがあることです。今は、時計を使って「長考」を止めさせる工夫をしています。アマの3対局は一時間以内で終わらせたいものです。「爛」とは腐る、「柯」とは斧の柄のことです。

—–【爛柯】——–

【爛柯】とは、囲碁に没頭してしまい時間の経過を忘れるという用語です。中国南朝の梁王朝時代に作られた「述異記」というに載っている物語からの話です。「述異記」は、梁王朝の任昉が撰したとされる山川等地理に関する異聞や、珍しい動植物に関する話などを多く集めた小説といわれます。

あるとき、王質という木こりが洞窟の中で、童子たちが集まって、碁を打ちながら歌をうたっているのを見つけます。木こりがその歌に聴き入っていると、子どもたちはナツメの種のようなものをくれます。それを食べた後は、飢えをまったく感じません。しばらくたって、ふと「斧の柯を視みれば、爛尽す(手に持った斧の柄を見てみると、腐ってぼろぼろになっていた)」。びっくりして自分の村に戻ってみると、何十年かが過ぎ去っていて、知り合いはすべて亡くなっていたということです。こうした時間の喪失感というテーマは、浦島太郎でも使われています。