個性的な登場人物が多い時代小説に「居眠り磐音 江戸双紙」があります。その物語をとおして、しがない武士や浪人、翻弄される女性 (にょしょう) 、生計 (たっき) で苦労する職人、忙しい商人らがどのように苦悩し、助け合っていくかという視点から見つめるのがこのシリーズです。いわばカウンセリングのような対話や禅問答のような言葉を通して、人々がどのように生きていくかを取り上げます。

個性的な登場人物が多い時代小説に「居眠り磐音 江戸双紙」があります。その物語をとおして、しがない武士や浪人、翻弄される女性 (にょしょう) 、生計 (たっき) で苦労する職人、忙しい商人らがどのように苦悩し、助け合っていくかという視点から見つめるのがこのシリーズです。いわばカウンセリングのような対話や禅問答のような言葉を通して、人々がどのように生きていくかを取り上げます。

豊後関前藩の中老、坂崎正睦の嫡男、磐音が主人公です。江戸勤番中に佐々木玲圓道場にて直心影流を習得します。関前藩に同士と戻るのですが藩内の陰謀に巻き込まれ、かけがえのない仲間たちを一夜にして失います。上意とはいえ、許嫁、小林奈緒の兄を殺めてしまった磐音は、失意のうちに江戸に戻り、浪人として深川六間堀で長屋暮らしを始めるのです。鰻屋でうなぎ割きや両替屋の今津屋で用心棒などをしその日の生計をたてます。

奈緖の家も政争によって廃絶し、父親の病気のために奈緖は自ら遊里に投じ、各地の女郎屋を転々とし、やがて江戸の吉原で白鶴大夫という名の花魁となります。その後、奈緖は山形の紅花問屋、前田屋内蔵助に落籍(ひか)され嫁いでいきます。奈緖らが山形への旅の途中、襲ってくる輩を磐音は密かに成敗して別れを告げます。全くの別世界で生きる奈緖の幸せを祈りながら、磐音は剣術に生きることを決意します。

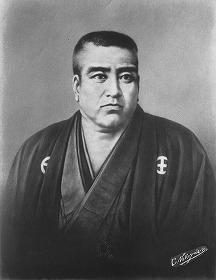

磐音の剣の腕には師匠の佐々木玲圓も一目を置きます。剣の構えを見て「まるで春先の縁側日向ぼっこをして居眠りをする年寄り猫」と形容します。その仕草が居眠り剣法と呼ばれていきます。礼儀正しく礼節を重んじ、穢れのない人格、人情に厚く金銭に執着しない穏やかな生き方に周りの者が惹き付けられていきます。

今津屋の女衆として奉公するおこんは、ちゃきちゃきの江戸っ子娘。その美貌は「今小町」と呼ばれます。そして、おこんは密かに磐音に懸想するのです。さてその顛末は次回より始まります。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]