2007年2月17日〜26日にネブラスカ、カンザス、アリゾナの学校を視察しました。教育委員会から派遣されていた現役の教員7名を引率した視察旅行です。私は毎年、海外の学校を調べるために院生に呼びかけて参加を促してきました。こうした旅行を快適にし充実させるのは、海外の人脈を頼ることでした。人脈は海外の学会で会った研究者、友人の紹介、ロータリークラブ、フルブライト交流事業の研修で知り合った教育関係者などです。

2007年2月17日〜26日にネブラスカ、カンザス、アリゾナの学校を視察しました。教育委員会から派遣されていた現役の教員7名を引率した視察旅行です。私は毎年、海外の学校を調べるために院生に呼びかけて参加を促してきました。こうした旅行を快適にし充実させるのは、海外の人脈を頼ることでした。人脈は海外の学会で会った研究者、友人の紹介、ロータリークラブ、フルブライト交流事業の研修で知り合った教育関係者などです。

訪問する学校を事前に決めるには、こうした人脈を使い相手に訪問目的などを伝えます。ほとんどの場合受け入れてくれます。こうした人脈は「Old boy connection」というのですが、アメリカもコネが強いところですからこれを使わないといけません。門前払いを避けるためです。予定していた学校の訪問がキャンセルされたとき、飛び込みで学校を訪問したこともあります。訪問の理由を伝えると校長は「どうぞ、どうぞ」といってくれます。

以下は、今から10年前にDelwyn Harnisch教授がお世話してくれたネブラスカやカンザスの学校を訪問したとき、事前に院生に配布した旅行メモです。今から考えると少々くどいかという印象です。

——————————–

1 持ち物の確認

・パスポートは死んでも忘れない。パスポートの期限を確認すること。

・大きなスーツケースを避けて、スポーツバッグなどにする。

・バッグに名札と目印となるリボンなどをつける。

・英文の名刺を持参する。

・ホテルにスリッパや寝間着はないので持参する。

・学校訪問用の上着とネクタイ

・服装は冬姿 仙台-札幌くらいの寒さと考えれば良い。

2 集合時間と場所

・2月17日午後3時、集合場所は関西空港3階出発ロビーのUnitedのチェックイン周辺

・便に遅れそうになったら、必ずUnitedの係員に連絡すること。万一遅れた時は翌日の便でくること。

3 現地での万一の連絡先–以下の受け入れ者、あるいはホテルに電話すること。

リンカン市 Delwyn L Harnischさん 日本滞在2年

住所 1635 S. 84th St. Lincoln,

自宅電話 (402) 488 xxxx

キャンザスシティ市 Jim Wieseさん 日本滞在25年

住所 5021 NW 66th St. Kansas City,

自宅電話 (816) 746 xxxx

4 ホテル名 なにかあったらメッセージを残すこと。

Chase Suite Hotel リンカン市

200 S 68th Street Pl, Lincoln, NE

(402) 483-4900

Econo Lodge Kansas City Airport キャンザスシティ市

11300 Northwest Prairieview Road, Kansas City

(816) 464-2816

Comfort Suites Tempe, フェニックス市

1625 S. 52nd St., Tempe, AZ

(480) 446-8080

5 旅行予定

2月17日

午後3時 関西空港3階出発ロビー

午後7時頃 オマハ空港着 レンタカー 約1時間でリンカン市へ

午後9時頃 リンカン市内Chase Suite Hotel着

2月18日

午前9時15分 ルーテル教会のバイブルスタディと礼拝

午後1時 市内中華レストランで旧正月ブランチ

午後 ネブラスカ大学恐竜博物館見学

2月19日

午前中 ネブラスカ大学特殊教育講座の教官と協議

午後 未定

夕食 日本食レストラン

2月20日

午前 リンカン市内小学校

午後 リンカン市内中学校

午後4時 キャンザスシティへ出発、約3時間

午後8時 キャンザスシティ Econo Lodge Hotelにチェックイン

2月21日

午前 キャンザスシティ市内小学校

午後 キャンザスシティ市内中学校

2月22日

午前9時 レンタカー返却 10時54分キャンザスシティ発 デンバー経由

午後15時23分 フェニックス着 レンタカーで Comfort Suite Airport Hotelチェックイン

2月23日

午前 テンペ市内小学校

午後 テンペ市内中学校(高校の可能性もある)

2月24日

休養 グランドキャニオン見学

2月25日

フェニックス発 サンフランシスコ経由 山本さんとシスコでお別れ

2月26日 関西空港

6 航空便名

2月17日 KIXSFO UA886 (16:55-09:20)

2月17日 SFODEN UA862 (10:42-14:04)

2月17日 DENOMA UA1240(15:55-18:16)

2月22日 MICDEN UA5325(10:54-11:41)

2月22日 DENPHX UA1455(13:30-15:23)

2月25日 PHXSFO UA1651(07:25-08:29)

2月25日 SFOKIX UA885 (11:24- 2/26 16:20)

2月26日 関空着 (16:20)

7 その他

1 コミュニケーションのマナーです。

・大きな声でゆっくり尋ねたり答えたりします。発音は気にしない。(松田さんを見習うと良い(^^)

・相手の目をみて、動作は少々きざでも堂々と振る舞いましょう。

・答えははっきり、微笑は控えめに。

・質問を絶えず用意しましょう。

・沈黙は無関心とか無能力者と受け取られます。絶えず質問する姿勢を。

2 運転上のマナーです。

・歩行者がどんな場合でも絶対の優先であることを肝に銘じる。

・譲られたときは、決してthank you のクラクションを鳴らしてはいけない。ましてやハザードランプをつけることも全く不用である。そんな習慣やアメリカにない。

・信号のない交差点で横断しようとする人や歩行者を見たら必ず停まる。

・雨の時や午後3時以降は必ずライトをつける。

・夜交差点で一時停止するとき、ライトは決して消してはいけない。

・右折の場合だけ、歩行者がいないときや左から車が来ないときは赤信号でも右折できる。

・万が一事故の時は、警察がくるのを待つ。交通事故や違反のときだけは絶対に自分の非を認めたり、謝ったりしてはいけない。警察と保険会社が処理してくれる。

・制限速度は必ず守る。パトロールカーが多いので注意すること。

・駐車は必ず頭から停める。バックで決して停めないこと。

・レンタカーの契約書に記載された者以外は運転してはならない。

・お年寄りの運転が多いので、ゆっくり後をついて運転すること。追い越しは禁物。

・ハイウエイでは右側を運転する。追い越し車線は左側である。

・万が一パトカーに捕まったら、「アメリカで始めての運転であること」、「スピードメータがマイルでなくキロだと思った」、「アメ車はすごく運転しやすい」、「日本の道路と違って幅広くついスピードがでた」などと英語をたどたどしく操り、うまくとぼけると許される場合がある。この場合は、相当な演技力を要求される。もし、この演技がばれたら大変なことになる。

・バス停にバスがとまって乗客が乗り降りしていたら、決して追い越してはいけない。特に駐車中の黄色のスクールバスは厳重にこの規則を守ること。

・信号が黄色に変わったなら直進してはならない。

・オールストップの交差点(Yieldの標識がある)に信号はない。この交差点に来たら、必ず停止する。そして最初に交差点に入った車から順に発信する。

・最後に、日本でのマナーは通用しないと思って間違いない。周りの運転手のマナーを見ながら運転すること。

以上です。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

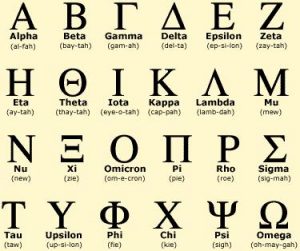

中国から伝来した漢字ではなく、日本で作られた漢字は国字とか和字、倭字と呼ばれます。漢字の分類法の一つに「会意」があります。2つ以上の漢字を組合せ,両者を合せたものに近い意味と字形をもつ1字の漢字をつくる構成法のことです。「会意」によって作られた漢字を和製漢字とか和字と呼ばれます。この「会意」を意識すると漢字を覚えやすくなります。

中国から伝来した漢字ではなく、日本で作られた漢字は国字とか和字、倭字と呼ばれます。漢字の分類法の一つに「会意」があります。2つ以上の漢字を組合せ,両者を合せたものに近い意味と字形をもつ1字の漢字をつくる構成法のことです。「会意」によって作られた漢字を和製漢字とか和字と呼ばれます。この「会意」を意識すると漢字を覚えやすくなります。