今回は、素人ですがルーテル教会の音楽について知っていることを少し説明します。もともとカトリックの司祭であったマルチン・ルター(Martin Luther)らの宗教改革 (Reformation) によって、キリスト教会の礼拝に大きな変化がもたらされたといわれています。その最も大きい変化とは、礼拝に集う会衆全員が讃美歌を歌うようになったことです。中世のカトリック教会では聖歌隊員とか司祭など特定な者、あるいは専門家だけが礼拝で歌うことが多かったのです。

今回は、素人ですがルーテル教会の音楽について知っていることを少し説明します。もともとカトリックの司祭であったマルチン・ルター(Martin Luther)らの宗教改革 (Reformation) によって、キリスト教会の礼拝に大きな変化がもたらされたといわれています。その最も大きい変化とは、礼拝に集う会衆全員が讃美歌を歌うようになったことです。中世のカトリック教会では聖歌隊員とか司祭など特定な者、あるいは専門家だけが礼拝で歌うことが多かったのです。

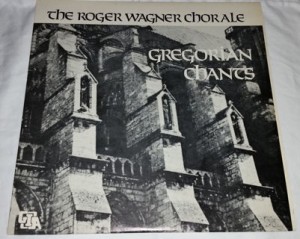

ここにコラル(Choral)が登場します。Choralとは、声をそろえてとか、一斉の、あるいは合唱隊のといった意味です。会衆が一斉に歌うことが次第に広まっていき、教会音楽が会衆の中に親しまれていきます。コラルで歌う賛美歌の旋律は多くの場合、四分や八分音符が中心で歌うのはそう難しくはありません。

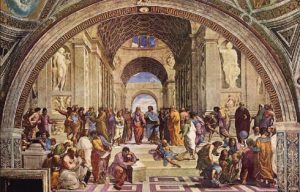

ルターは、教職者中心の礼拝執行という長い伝統を破り、聖書のみことばを伝えるために音楽の意義を強調し、礼拝における音楽を大事にしたのです。振り返りますと、ヨーロッパの中世から音楽の地位は確立していました。大学には、「自由七科」という学問分野があって、おもに言語にかかわる3科目の「三学」 (trivium)とおもに数学に関わる4科目の「四科」(quadrivium)の2つに分けられていました。三学の内訳は、文法学、修辞学、論理学 (弁証法)、四科の内訳は、算術、幾何、天文、そして音楽でした。なお天文学は円運動についての学問で現在の地理学にも近いといわれます。リベラルアーツ (Liberal Arts) の原型です。ついでですが、triviumの「tri」は三、quadriviumの「quad」は四という意味のラテン語です。

作曲家でもあった改革者のルターは、自ら「神はわがやぐら」などの讃美歌を書いています。またカトリック教会の聖歌の中から聖書に基づいて作られた音楽をドイツ語に翻訳して礼拝で用いるようにしたのです。例えば「いざ来ませ、異邦人の救い主よ」、、「来たり給え、創造主なる聖霊よ」等のラテン語で歌われていた聖歌です。こうした曲はルーテル教会の賛美歌集にとり入れられています。新しい教会では会衆が賛美をしない礼拝を考えることはできない」とまで言ったとされています。今に至るような皆が共に歌い、祈り、朗読する伝統が始まるのです。