識者を前にして、厚顔無恥にも最も身近なお金とか通貨のことを話題を取り上げています。度素人は当たり前のことばかり書いております。

2011年3月の大規模地震災害で福島の原発がメルトダウンを起こします。この大惨事による保険金の支払い、企業の損出穴埋め、復興の需要のために巨額の資金が必要となりました。投資家はこ海外資産を処分して日本に資金を還流させようとしました。復興による株価の上昇を期待したのです。そのため一気に円高が進みます。震災後には歴代での最安値である1ドル=77円をつけます。このように円はアメリカの景気や大災害などによって左右される「翻弄される通貨」のような有様です。

2016年2月28日の円相場は一ドル=113円となっています。かつて一ドル=360円は超円安で、今は113円でも円安といわれています。素朴な疑問ですが、一体円安や円高というのはどんな基準があるのかということです。

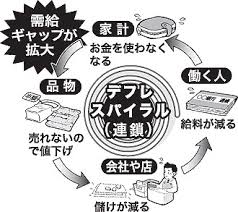

今、政府は物価の2%上昇を目指しています。このように円安がインフレを誘導する大きな要因であることは確かです。安部政権下で構成された役員からなる日銀は、アベノミックスの推進役を果たしています。日銀の独立性は一体どうなったのか、という疑問も沸きます。

100円の大台の打診はいつごろになるか、ということが言われています。現実的には106円台は桜が咲く前に実現するだろうという見方もあります。足元の株安や円高はアベノミクスの終焉を示唆する兆候だと指摘するアナリストもいます。この予想にはアメリカの影響もありそうです。例えば、民主党大統領候補のヒラリー・クリントン (Hillary Clinton) は、日本政府は円安を誘導しているとして批判しています。

また原点に戻るような疑問なのですが、一体インフレーションという通貨の膨張は何のために、誰のためにの経済現象なのかということです。我が家でいえば、年金額は下がり物価が上昇するスタグフレーション (stagflation) が起きているといえそうです。

[contact-form][contact-field label=’お名前’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’メールアドレス’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’ウェブサイト’ type=’url’/][contact-field label=’コメントをお寄せください’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]