WikipediaからBig Historyについてのサイトの訳を引き続き紹介している。大邱教育大学校の西洋史の研究者、Dr. Bae教授からBig Historyを紹介されて触発されている。「現代の科学哲学」という本も傍らにおきながら、科学とはそもそもどのような学問なのかを考えている。

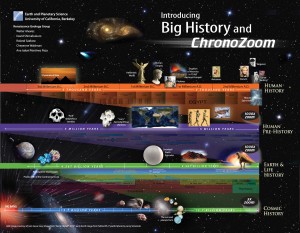

宇宙の進化(Cosmic evolution)は宇宙に関する科学的研究の分野のことである。Big Historyはまさにそうである。宇宙生物学といった分野も関連する領域である。ある科学者の中には、宇宙の進化はBig Historyよりも広大なものであると云う者もいる。Big Historyは主として科学的歴史的な旅を究明する分野である。それはBig Bang—>天の川—>太陽—>地球、そして人類の起源という道のりである。

宇宙の進化はあらゆる複雑なシステムを取り扱う。宇宙の生成から人類に至る過程だけではない。このシステムは宇宙史とか宇宙の歴史(Universal history)とかと呼ぶべき分野で天体学者や天体物理学者によって研究されてきている。

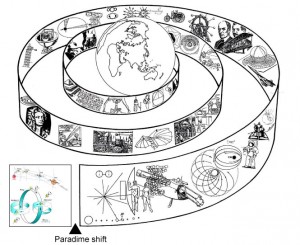

Big Bangから人類に至るシナリオは、きわめて精緻に組み立てられており、1990年代からはBig Historyと呼ばれるようになった。宇宙の進化は英知を集めた枠組みを有し、多くの変容を壮大な角度から説明されてきた。そして、宇宙の歴史を通して放射線とか天体現象、生命の集合や合体などが説明されてきた。

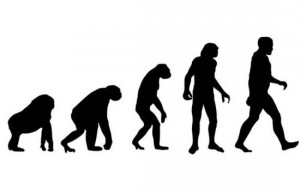

人類は、いつどこからきたのかという時間に対する崇高な問い(time honored queries)である。この学際的なテーマは、諸科学を統合する試みでもある。自然の歴史という全体性の中で包括的な科学的な説明として、あらゆる現象の起源や進化を140億年前に遡り説明するのである。言い換えれば宇宙の起源から地球の現在に至るまでの時間を説明するのである。

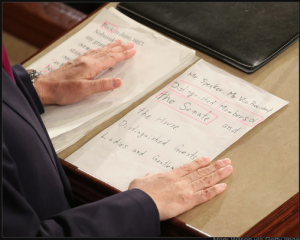

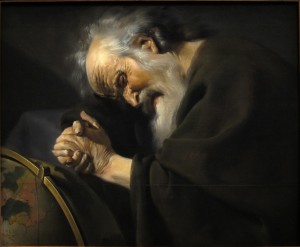

宇宙の進化という考え方のルーツは、2000年以上もの前に遡る。古代ギリシャの哲学者ヘラクレトス(Heraclitus)が「万物は流転し自然界は絶えず変化している」と考えた。だが、宇宙に関する現代の推理は19世紀後半に始まった。Robert Chambers, Herbert Spencer, Lawrence Hendersonなどがその先駆者である。20世紀の半ばになると宇宙の進化というシナリオが研究上のパラダイムとして普及する。そして星雲、星、天体、生命に関する実証的な研究となっているく。こうして物理学、生命科学など文化的進化をいわば綜合する広がりを持つ学問分野となっていくのである。

Harlow Shapleyは、20世紀中盤にこうした学際領域を”Cosmography”と提唱するのだが、広くゆきわたるきっかけは、NASAが20世紀後半に、限定的ではなったが「宇宙生命学プログラム」の一環として取り組み始めたことである。同じ頃、Carl Sagan, Eric Chaisson, Hubert Reeves, Erich Jantsch, Preston Cloud、その他の学者が宇宙の進化を華々しく提唱していく。それは1980年代頃である。

Heraclitus

Heraclitus

Herbert Spencer

Herbert Spencer

Heraclitus

Heraclitus