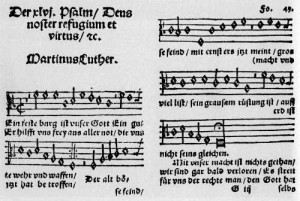

ルターは、罪の赦しが教会の権威によってなされること、そのために免罪符を買い求めることで救われるということに大いなる疑義を呈する。ルターはそれを質問状としてヴィッテンベルク(Wittenberg)城教会門に貼ったのが「95か条の論題(意見書)(The Ninety-Five Theses)」である。1517年のことである。これが宗教改革の発端とされている。この意見書とはカトリック教会への連判状のことであった。

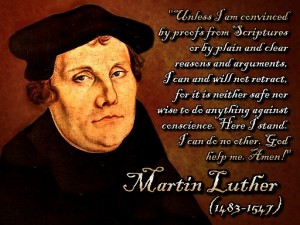

免罪符を求めることによって罪は果たしてあがなわれるのか? ルターはそれに対して、人が救われるのは、その人の功徳でも業でも免罪符でもなく信仰によるのだ、と主張する。少し難しい言葉ではあるが、信仰義認(Justification by faith)である。そして信仰の基礎は聖書にあると説くのである。ローマカトリック教会は教皇を頂点とし、選ばれた司祭によって組織されていた。それに対してルターは、教会制度とは万人が司祭である共同体であるべきだ、という革命的な提言をするのである。

ルターは、いかなる信仰の問題に関して疑問を投げかけたかである。それは一言でいえば人間の罪からの救いはいかにして可能であるかということである。それには次の五つの信条にのみ(solas)あると主張する。▼第一は、「聖書によってのみ、 Sola Scriptura (by Scripture only)」、▼次に「恩寵によってのみ、Sola gratia(by grace only)」、▼さらに「信仰によってのみ、Sola fide(by faith only)」、▼「キリストによってのみ。 Solus Christus(by Christ only)」、▼そして最後に「神の栄光によってのみ、 Soli Deo gloria(by God glory only)」という宣言であった。このように、教会の権威や威光ではなく、徹底的に聖書の教えという原点に立ち返ることをルターは主張したのである。

カトリック教会は長い伝統と権威を有する教会であるが故に、こうしたルターの提言は異端であると断罪し弾圧を加え、血なまぐさい宗教闘争が始まるのである。

James Hepburn

James Hepburn