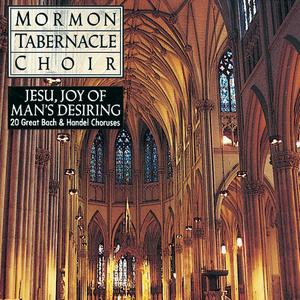

前回紹介したカンタータ第147番のことである。我が国では、「主よ、人の望みの喜びよ」”Jesu, joy of man’s desiring”として知られている。バッハ(Johann Sebastian Bach)がオーケストラを伴った合唱楽章、いわゆるカンタータ(Cantata, Kantate)として作曲したものである。Cantataとは「歌われるもの」ということのようだ。バッハは、教会の毎週の礼拝のために通奏低音による声楽作品を作曲していた。通奏低音は、バロック音楽において行われる伴奏の形式で、楽譜上では低音部の旋律のみが示され、奏者はそれに適切な和音を付けて演奏する。オルガン、チェンバロなどの鍵盤楽器やチェロ、コントラバスの弦楽器が使われる。

“Jesu, joy of man’s desiring”は1723年7月の礼拝のために作られたという。いわゆるコラール(Choral)である。その後、このコラールは同じく第147番の「心と口と行いと生きざまもて」の中で取り入れられる。18世紀前半のドイツでは、コラールを取り入れたものが、一般に「教会カンタータ」と呼ばれる。その後は、小編成の器楽で演奏される「世俗カンタータ」が数多く作曲されている。例えばカンタータ第211番の「珈琲カンタータ」(BWV 211)もそうだ。

ルカによる福音書1章26節〜38節に処女懐胎の記述がある。懐妊を告げられたマリア(Mary)が親戚のエリサベト(Elisabeth)を訪ねたことを記念する「マリア訪問の日」といわれる喜ばしい雰囲気に満ちた祝日がある。そのとき、ルカによるとマリアが「どうして、そんな事があり得ましょうか。わたしにはまだ夫がありませんのに」と訊くマリアに対して、天使が「聖霊があなたに臨み、いと高き者の力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生れ出る子は聖なるものであり、神の子ととなえられるでしょう」と言って去って行く。これがマリアの讃歌、マニフィカト(Magnificat)である。

この教会カンタータ第147番は全部で10曲から成り、その6番目の曲のコラール(合唱)が”Jesu, joy of man’s desiring”である。誠にもって心に染み入るメロディである。

Jesu, joy of man’s desiring,

Holy Wisdom, Love most bright;

Drawn by Thee, our souls aspiring

Soar to uncreated light.

Word of God, our flesh that fashioned,

With the fire of life impassioned,

Striving still to truth unknown,

Soaring, dying round Thy throne.

Jesu, joy of man’s desiring

Jesu, joy of man’s desiring