Last Updated on 2023年5月13日 by 成田滋

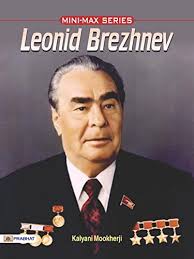

「オォダァァ、オォダァァ!(Order, order)(静粛に、静粛に!)と独特のだみ声で叫んで、議員らを鎮め、イギリスのEU離脱、ブレグジット(Brexit) 論争を最前線で取り仕切ってきた下院議長(House of Common)のジョン・バーコウ(John Bercow) という人をご存知でしょうか。首相、議員の間に立って議事を進行してきた言動は真剣さとと共に笑いを作り上げる手腕があった議長です。「静粛に!」という叫びを1万回以上も使ったのもブリティッシュ・ジョークの一つといってもよいでしょう。

John Bercow

それでは、ブリティッシュ・ジョークの7つの特徴や種類を例文とともに取り上げ、一緒に笑っていきましょう。

最初は「Irony 」といわれる自虐的な表現の笑いです。本当はそうではないのですが、実際とは真逆のことをあえていうのです。例として、天気なら楽しみにしていたキャンプにいくはずだったのに、大雨で中止になってしまった場合の一言です。

Great!! I can watch TV all day in the living room where there are no mosquitoes.

「いいんじゃないか、一日中居間でテレビを観られる。蚊に悩まされることがない。」

次ぎに結婚カウンセラーの話題です。

Patricia is a marriage counselor. Her and her husband is going to divorce.

「結婚カウンセラーのパトリシアは、近々夫と離婚するらしい。」

第二は「Sarcasm」といわれる他虐的な笑いです。誰かの感情を傷つけるため、または何かを批判するために、ユーモアを混じえながら、明らかに真逆のことを意味することを言う笑いです。LINEでメッセージを送った相手から、5日後にようやく連絡が返ってきたときの相手への一言です。

Thank you for your quick response.!

「早速の返事に多謝!」

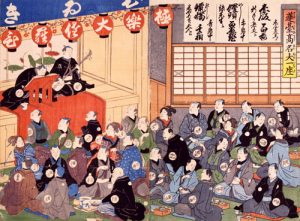

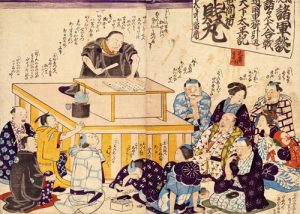

House of Common

部下に頼んでいた仕事が指示していた内容と違っていて、自分がやったほうが速いと憤懣やるかたない状況で相手に一言

Great!! I wanted to do this by myself.

「OK、 OK、自分でやれば良かったな、、、」

第三は、「Dry Humor」とか「Deadpan」といわれる笑いです。とぼけたユーモア、ニコリともせずに言うユーモア、平然と皮肉を込めて言うユーモアなどといわれます。ポーカーフェイス{Poker Face)で言うのです。次ぎの例は、パブがガラガラの状態で店主と客の会話です。

You’re very prosperous today.

「今日は大繁盛だね!」

Well, I’d be happy to, as long as you drink a lot.

「あんたが沢山飲んでくれればね。」

第四は、「Self Deprecation」です。これは「fun of oneself」ともいって自分自身を卑下したり、謙遜する場合の笑いです。例えば、なにかの大会で優勝したとき、「たまたま勝っただけだ」とか「運が良かったか」、あるいは「自分より強い選手がいたのだか、、」というように謙るのです。

If you are a recent winner of a competition or challenge, you use language like “I don’t deserve this” or “there were better participants than me” as a form of compensation to less-lucky participants.

第五は、「Innuendo」といって、 当てこすりとか、ほのめかし という笑いです。性的な話題ながら、曖昧なあるいは煙に巻くようなさりげない言い回しで、誰かの性格や正直さや能力などに悪い印象をもたらすことです。ケンブリッジ辞典 (Cambridge Dictionary) には次のような説明があります。「なにか性的とか不愉快な表現ながら、それを直截的にはいわない」

A remark or remarks that suggest something sexual or something unpleasant but do not refer to it directly)

シェクスピアの悲劇「オセロ」のなかでイアーゴという悪党が、オセロの妻、デズデモアのことをオセロに告げ口をし、オセロが逆上して彼女を殺し、やがて自分も自殺する場面です。

Iago, the villain in Shakespeare’s Othello, who defamed Desdemona and was responsible for her murder and Othello’s suicide, was a master of innuendo.

第六は、「Banter」といって 冗談、 冷やかし、からかいといった笑いです。

They had some good banter down the pub last night.

昨日パブで楽しい冗談の言い合いをしていた。

Bob and Jim exchanged friendly banter.

ボブとジムはお互いにからかっていた

House of Common

第七は、「Pun play on words」という 駄洒落とか言葉遊びの笑いです。

All passengers got scared when a guy in a plane stood up and shouted “HI, JACK !”

機内にてある男が立ち上がり『ハイ、ジャック』と叫ぶと、乗客はみな恐れをなした場面です。

Haste makes waste.

3つの単語が韻を踏んだ笑いです。日本語では「急がば回れ」ですね。

Which is stronger, Tuesday or Saturday?

火曜日と土曜日、強いのはどっち?

平日は”Week day”で、”Week day”を”Weak day”(弱い日)と掛けているため、正解は”Saturday”というわけです。

次のジョークは分かりやすいです。紅茶とシャッツをかけた笑いです。

What do people like to wear in England?

Tea-shirt

以上のジョークのジャンルのどこに含まれるかは分かりませんが、イギリスの欧州連合-EU(European Union)からの脱退(Brexit)にひっかけた政治的なジョークがいろいろあります。「Brexit」とは、イギリスのEU離脱を指す用語です。

How will Christmas dinner be different after Brexit?

No Brussels!

ベルギーの首都はブリュッセル(Brussel)です。Brussel sproutsは芽キャベツですから、ですから脱退後のクリスマス晩餐には芽キャベツは入らないという笑いです。

次ぎもジョークもイギリスのEU脱退を冷やかしています。

What’s driving Brexit? From here it looks like it’s probably the Duke of Edinburgh.

最初の文の drive の意味は「駆り立てる、動かす」です。Whatが主語の疑問文なので、文字通りに解釈すると、「何がBrexitを駆り立てているのか?」まるで交通事故レベルで、 エディンバラ公が運転しているとしか思えないくらいひどい、という意味です。エディンバラ公がかつて事故を起こしたことがあることにひっかけています。