内村鑑三の当時のアメリカについての印象は、興味ある話題です。彼は1884年に私費でアメリカに渡ります。11月24日に「金門橋を過ぎると視界にはいる煙突や帆柱はみな天を指す教会堂の尖塔かと疑われた。」そしてサンフランシスコに到着します。あるアイルランド人のホテルに馬車で乗りつけます。それまで彼が会った白人種はおおかた宣教師だったので、その観念が深く心に食い入って、道すがら会う人は皆キリスト教の高い目的を抱く教役者のように思われたのです。これまで彼はキリスト教国と英語国民とを特別な尊敬の念もって眺めていたのです。やがて「この子どもぽい考えから私は徐々にきわめて徐々に抜け出したのである。」

内村は高貴なもの、有益なもの、向上的なものをすべて英語を媒介物を通して学んでいきました。もちろん聖書を英語で読破していました。前稿で書いたバーンズの聖書註解書も英語でした。キリスト教国アメリカに関する彼の概念は、高貴な、信仰的な清教徒的なものでした。清教徒は、日曜日の娯楽などを避け、労働・節制・家庭の秩序を重視しました。家庭は「小さな教会」とされ、信仰教育の場と考えられていました。個人の生活にも厳格な道徳基準を求めました。しかし、内村が上陸後に知ったのは拝金主義や人種差別の流布したキリスト教国の現実です。

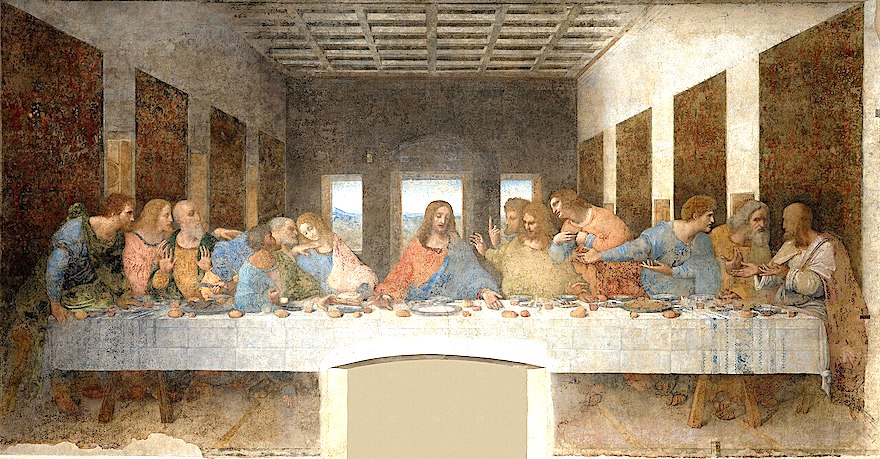

ヘブル語法(Hebrew)が、少なくともある意味でアメリカにおける日常の言葉遣いであることを知ります。それは人々は皆ヘブル風の名前を持っていることでした。つまり、旧約聖書や新約聖書にでてくる固有名詞が、人々の名前として残っているのです。Andrew、Bartholomew、David,、James、 John、 Joshua、Luke、Mark、Martha、Mary、Michael、Paul、Peter、Philip、Simon、Stephen、 Thomasなど枚挙に暇がありません。こうした名前が馬にも付けられていることに驚くのです。

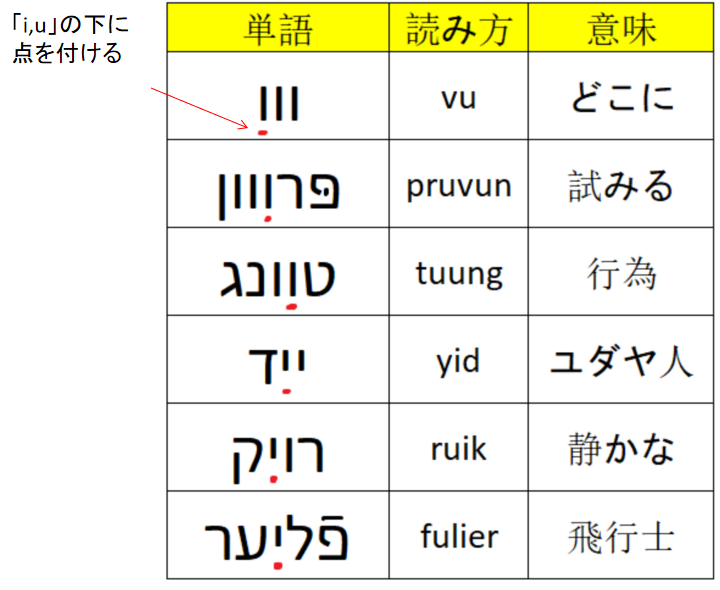

ところで、ヘブル語法が英語に与えた影響は、生成AIによれば、一般的な文法構造のような直接的な影響というよりも、聖書翻訳、特にキング・ジェームズ訳(King James Version)を通じた語彙・文体・表現の影響という形で見られることです。例を挙げますと、感嘆や呼びかけの構文、たとえばヘブル語の呼びかけや感嘆の語法が英語表現に残されています。 “Holy, holy, holy is the Lord of hosts”という例です。ヘブル語的並列法・反復法特徴(パラレリズム: parallelism)も英語に引き継がれています。さらにヘブル語の宗教概念を英語に採用した「covenant(契約)」「redemption(贖い)」「sin(罪)」「righteousness(義)」などの概念語は、日常語にまで浸透しています。ヘブル語では主語+述語の順序よりも、強調したい語を文頭に置く語順の自由さがあります。”Great is thy faithfulness.”といった按配です。

内村は、人々が不快な気持ちになるとき、宗教上の呪いが伴うことを知ります。「神にかけて、やつは悪魔だ」(By God!, he is a devil.) 、「こん畜生」(Jesus Christ ! ) (damn-devi l )といった言葉を見聞きするのです。そして立派な職業に従事する者までが、我々が極度に畏れ敬いながらようやく口にする言葉を平気で発するのを体験するのです。そして、これらのすべてのヘブル語法の根底に横たわる深刻な冒涜罪を発見し、それを十戒(Ten Commandments)の三、すなわち「神の名をみだりに唱えてはならないこと」に対する明白な違反と断言するのです。内村はこうして、アメリカでヘブル語法の英語の体験を通して、「キリスト教文明」に対する信頼に疑問を抱いていきます。