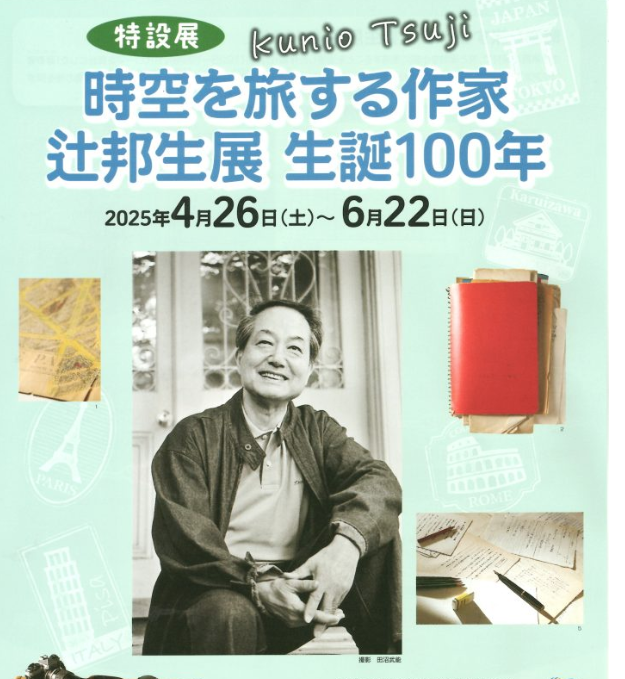

日本近代文学の中でも独特の位置を占める文学者で思想家の一人が辻邦生(1925–1999)です。歴史小説や芸術小説、思想小説を著し、深い哲学的思索を物語に展開することで知られています。私も「背教者ユリアノス」という歴史小説などを読んで辻文学の一端を知ることができました。この作品は「存在の輝き」とか「時への意識」、「人間の理性や精神の関係」といったテーマで貫かれています。

本稿では、彼がどのような文学者で哲学者であったかについて、その創作や思想の原点を探ってみることにします。第一の特徴として、辻は「存在の輝き」を描く作家であったということです。その文学の核心には、世界に触れたときに立ち上がる「顕現」(epiphany)への鋭い感受性だったといわれます。顕現とはもともと、1月2日から8日の間の日曜日である主日に、すべてのキリスト教会で行われる祝祭のことで、「突然のひらめきや悟り」を意味します。物語の中では人物が風景や芸術作品に対して深い 「覚醒」 を経験する場面が多く、そこに読者を投入させてくれます。

第二は、辻は歴史と精神を重ねる「精神史小説」の書き手であったことです。例えば「安土往還記」「西行花伝」「春の戴冠」などでは、歴史的人物の精神の高揚とか、その背後にある時代の意識や芸術創造の苦悩を重厚な修辞で描き、歴史小説という枠を超えた精神史的文学を創造したと評価されています。

第三に、辻はフランス思想・現象学の祖ともいわれるメルロ・ポンティ(Maurice Merleau-Ponty)などの影響を受け、身体性とか知覚の哲学に心酔したようです。それは、東京大学でフランス文学を専攻し、のちにソルボンヌ大学(Sorbonne University)で学んだことも実存主義思想の形成にあったといわれます。中世やルネサンス文化論らによって、彼の作品には「見ること」、「世界と身体の関係」、「芸術的創造の根源」といったテーマが一貫して流れています。

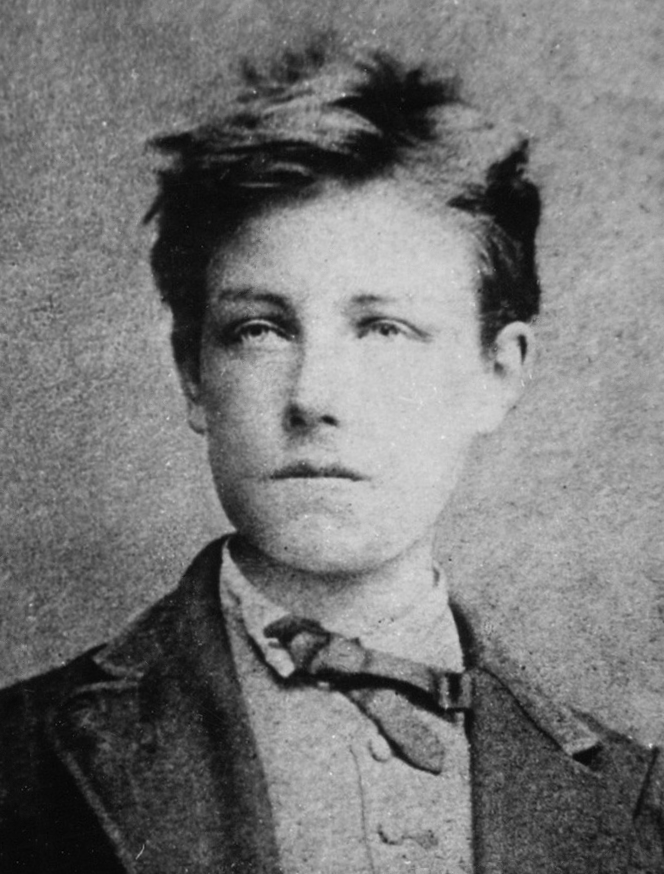

第四に、辻は後に言葉の力を信じた「言語の芸術家」とも評され、「言葉は世界の形を与える力である」と考え、極めて緻密で音楽的な文体を追求した作品を残しています。ポール・ヴァレリー(Paul Valery)とかアルチュール・ランボー(Arthur Rimbaud)の既存の文学を鋭く批判する詩からも影響を受けています。ランボーは伝統的な秩序を捨て、精神・道徳、身体の限界を超え、未知を体系的に探求しようとした反逆や革命の詩人といわれています。

最後に、辻の哲学や創作の原点はいくつかの核心的経験があることを追加しておきます。それは、画家や音楽家といった芸術家を理解し、彼らに深い共感を抱いていたことです。芸術創造の瞬間に垣間見える精神の高揚を感じとり、「存在の輝き」を最も経験するのです。時間意識を文学の主題としました。流れる時間の中で人がどう意味をつかむのかを示唆し、その考察が多くの長編小説の軸になっています。