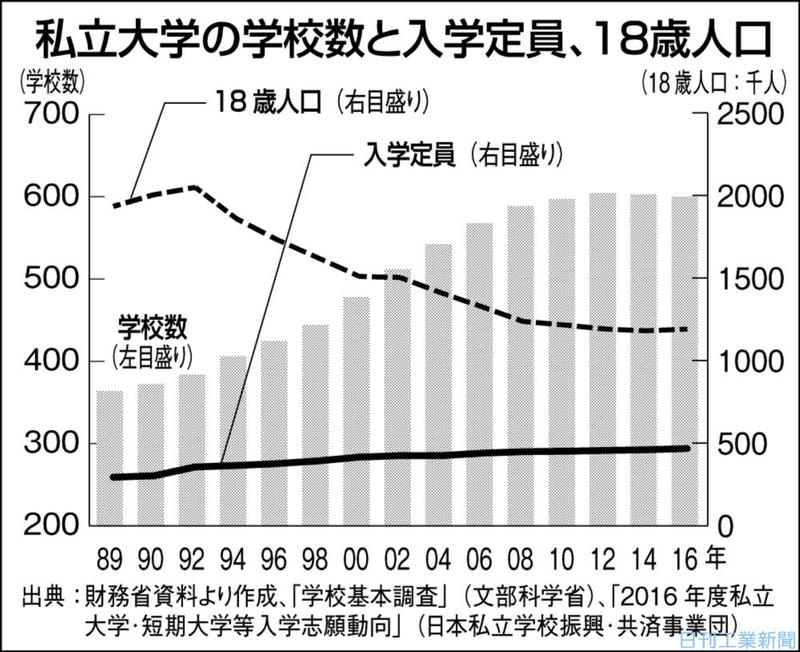

日本の国公立大学や私立大学が「岐路に立つ」という状況は、18歳人口の減少や社会ニーズの急変、財政基盤の弱さが重なって起きています。文部科学省によれば、2025年の私立大学の定員充足率は80%を下回り、23.7%の大学は定員割れとなっています。女子大学における新入生募集の停止、共学化、家政学部の統廃合、授業料の値上げなどは以上のような状況を反映しています。学部の再編とか入学定員の削減といった単なる“形の変更”では問題は解決しなような状況です。そこでこれからの大学振興のために、今後特に政策面・大学側の取り組み・社会との連携、そして大学の自助努力など視点から、岐路に立つ大学の実情を考えていきます。

まず、国の政策として必要な状況があります。第一に大学には持続的な財政支援の強化が必要であることです。国公立大学運営費交付金の減少が研究力低下を招いているため、安定的な基盤経費の確保が必須な状況です。過度な競争的資金偏重ではなく、基礎的な教育と研究を支える資金が重要です。教育国債の発行などによって、教育財源を確保するもの大事なのですが、文部科学省はこうした対応を積極にやろうとしていません。

大学自身が進めるべき改革もあります。学部や学科の「中身の再構築」という課題です。家政学部や文学部のような伝統学部も今や、データサイエンスといったAIや実践的スキル・社会課題解決を組み合わせることの需要が高まっています。例えて言えば、家政学 × 食品科学 × SDGs、文学 × 文化政策 × デジタルアーカイブといった統合の編成です。

次に専門職大学や地域連携型大学への支援ということです。地方の人口減少に対応し、地域医療・地域産業・観光・防災など地域課題に基づく学部再編を促す政策が必要です。地域産業と連携した共同研究などの実務的教育の支援です。さらに、リカレント教育とわれる社会人教育への本格投資の重要性です。社会人が学び直しやすい制度、例えば学費補助、オンライン履修の法的整備を拡充し、大学の新たな役割を確立することです。

さらに、共学化や定員調整だけでなく、大学の「独自価値」を強化しなければなりません。多くの大学が似たような学部編成では差別化が困難であります。地域との密着性や国際連携など、「ここでしか得られない経験」の設計が大学存立の鍵となるでしょう。