内村鑑三の名著と呼ばれる「興国史談」は、1918年に刊行された彼の歴史講演や論文をまとめたものです。日本の歴史の中から特定の人物や事件を取り上げ、そこに神の摂理(providence)を見出そうとするキリスト教的歴史観に基づいて書かれています。

この著作の主な論点やテーマはいくつかあります。第一は「興国」とは何かです。単なる経済的、軍事的な発展ではなく、「道義的・精神的な興隆」こそが真の興国であると主張します。国の繁栄とは、国民一人ひとりが倫理的・宗教的に高められることだという主張です。

第二は、歴史上の人物を再評価していることです。北条時宗、徳川家康、吉田松陰などの人物を取り上げ、彼らの生き方に内在する「義」や「信仰」に着目します。偉人崇拝ではなく、その精神的側面を重視して評価します。

第三は、国家と宗教の関係を説きます。神の摂理が歴史を導いているという「摂理史観」(Providence History)を日本史に適用するのが特徴です。忠君愛国とキリスト教信仰は矛盾しないとし、国家の道徳的再生を信仰により促そうとしていることに注目したいです。

この著作の意義と評価ですが、内村は、西洋的な進歩史観でも日本の儒教的道徳史観でもない、キリスト教的な道義史観に基づき日本史を読み直していることです。これは当時の国粋主義や唯物史観とは一線を画す思想であり、日本の歴史と信仰の新しい接点を模索するものだったといわれます。明治・大正期の日本が急速な近代化と軍国主義に傾く中で、「道徳なき国の繁栄は長続きしない」という警鐘を鳴らした点で意義があるように思われます。道徳と国家の結びつきを再考し、特に日露戦争後の日本に対して、内村は国家の精神的荒廃を批判しています。

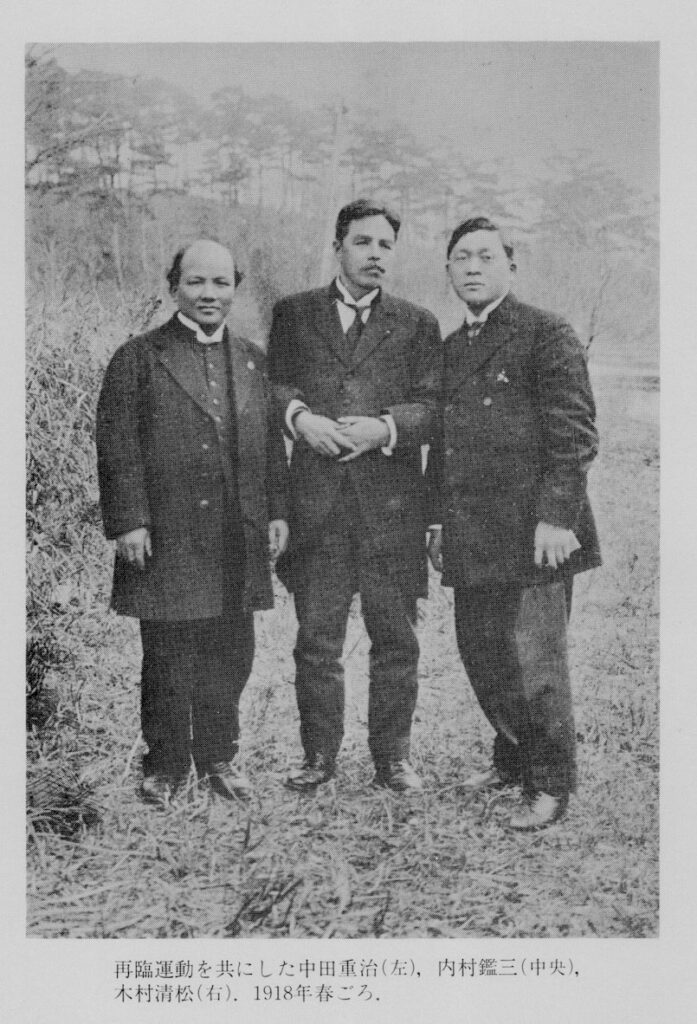

本著は戦前の良心的知識人、特にキリスト教や非戦思想に関心をもつ人々に影響を与えていきます。その代表的人物として賀川豊彦、矢内原忠雄、そして戦後の平和思想にもその精神が受け継がれていることです。賀川豊彦は、大正・昭和期のキリスト教社会運動家であり、関西を中心に戦前日本の労働運動や農民運動、生活協同組合運動などを担い、大正デモクラシーの機運を盛り上げた人物です。矢内原は第16代の東京大学総長となり、1960年に北海道大学の学生に向けて「内村鑑三とシュヴァイツァー」と題する講演をしています。

「興国史談」は、日本の歴史を「神の目」から見ることで、真の国家的興隆とは何かを問うた思想的な挑戦です。内村は、物質的、軍事的成功ではなく、信仰と道義によって国家が築かれるべきだと説きました。その思想は、国家主義と宗教、歴史と倫理の関係を考える上で、現代にも通じる意義を有していると言えます。