内村鑑三は清教徒主義に基ずく厳格な宗教学者とか伝道者と言われています。しかし、彼の経歴にはもう一つの側面があることを知らねばなりません。彼の著作を調べますと、独自のキリスト教思想の醸成には、彼の豊かな文学や哲学への造詣にあったことが分かります。その読書意欲や多言語の習得は、彼の独特の思想の形成に貢献したことです。

「思想そのものだけを遺していくには文学によるほかない。文学というものの要はそこにある。文学というものは、われわれの心に常に抱いているところの思想を後世に伝える道具に相違ない。それが文学の実行である。」

これは内村の文学観、文学の定義を言ったものと思われます。このような文学観にもとづいて文学を論じ、日本文学に警告と指針を与えようとしたものが「なにゆるに大文学は出でざるか」、「いかにして大文学を得んか」という二篇です。

「大文学なきのみならず、中文学なし、小文学なし。しかり、もし文学とは思惟の創作を言うならば、今日の日本に文学ありと言うを得るや」と断じ、文学を定義して「文学とは高尚なる理想の産なり。文字を美術的に並べたてたとして文学にはあらざるなり。ゆえに理想なきところには文学はあらざるなり。そもそも大文学なるものは世界的思想の成体なり」として日本に真の文学のないのはこの思想の欠如のためであると断定するのです。実に驚くべき考え方です。

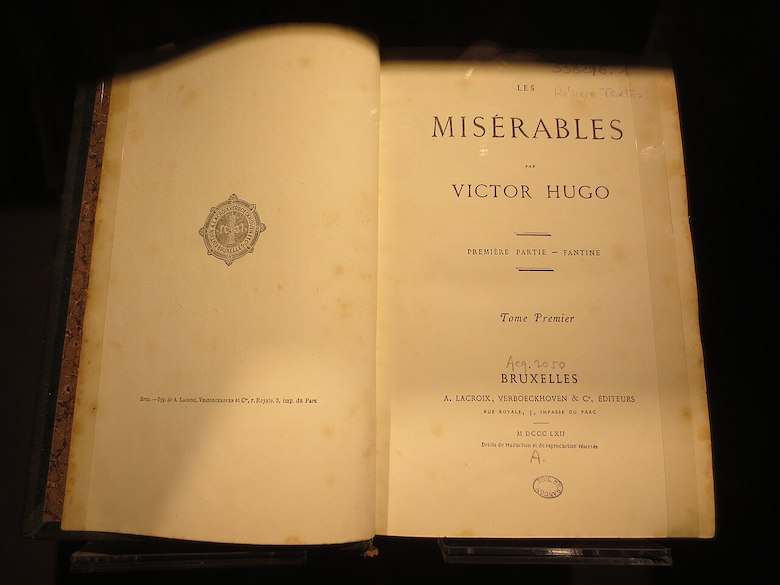

それでは、どうすれば大文学を得られるかとの問いに答えて、「文学は天賜なり」というのです。文学者は文体を修めること、世界文学の攻究、自然の観察、品性の修養などにつとめねばならない」とします。文体については、「われに言わんと欲する事実ありて、これを言い表すの語に乏しからずとて、文体は文字や文章の工夫ではなく思想である」とし、世界文学を学ぶには、先ず第一に聖書を学ばねばならないと主張するのです。さらに聖書、ダンテ(Dante)、ゲーテ(Goethe)、ワーズワース(Wordsworth)、テニソン(Tennyson)などを引用して、自然観察の重要性を強調し、「大文学は気魄なり、人たることなり、人の面をおそれざることなり。正義をありのままに実行することなり。世論と称するとどの叫びに耳を傾けざることなり。富を求めざることなり、爵位を軽んずることなり。これ大文学者の特性として最も貴重なるものなり。」と主張します。

「古人の大著を究むるにあり。自然に真理を探るにあり。自己を清うして天来の思想に接するにあり。これ余の信ずる、大文学を得るのみちなり。余はこの大問題をつくせしとは言わず。しかも余の論ぜしところの全く無益ならざるを信ず。」という主張は、かれの思想家としての矜持を言ったものと思われます。

このような内村の西欧的な、きわめて広義で格調の高い文学観が、当時の青年にとり、いかに清新なおとづれ(Good News)として響き渡ったことは想像に余りあるといえます。国木田独歩、小山内薫、有島武郎、正宗白鳥、志賀直哉など無数の文学青年が内村を見上げ、あるいは親しくその教えを受けるに至ったのも決して理由のないことではありません。近世日本文学史における内村の寄与と影響とは極めて注目に価するものがあります。

しかし内村のいう文学は実は思想文学であり、キリスト教文学であり、むしろ道徳文学、信仰文学でありました。ゆえに一般の文学観とは全く異なり、市井の文学者の期待や要求を満足させることはできなったのです。のみならず厳しい清教徒的な信仰と生活の上に立つ文学には、日本の文学者には到底堪えることができなかったのです。そのため、やがて彼らはほとんど例外なく、内村の主張に失望し、反抗して、彼のもとを去っていくのです。キリスト教によって文学の人となった内村の文学が、彼のキリスト教とは別にして理解され、喜ばれるはずはなかったのです。内村の文学観は日本のみならず現代の世界においては、すでに前時代的なものとなっていくのです。

しかし、内村は終生このキリスト教の文学観を捨てませんでした。多くの青年文士が内村のもとを去り、同時にキリスト教をも棄ててしまうことを悲しみつつも、内村は決してその文学観を棄てず最後まで文学を愛し、文学のうちに生きたのです。内村は大文学のなんたるかを論じるとともに、自ら生涯を費やしてその大文学を綴り続けたのです。そして、文学とは本来聖い、高い、麗しい魂と心のうたであることを聖書観に基づいて証しようとしたのです。