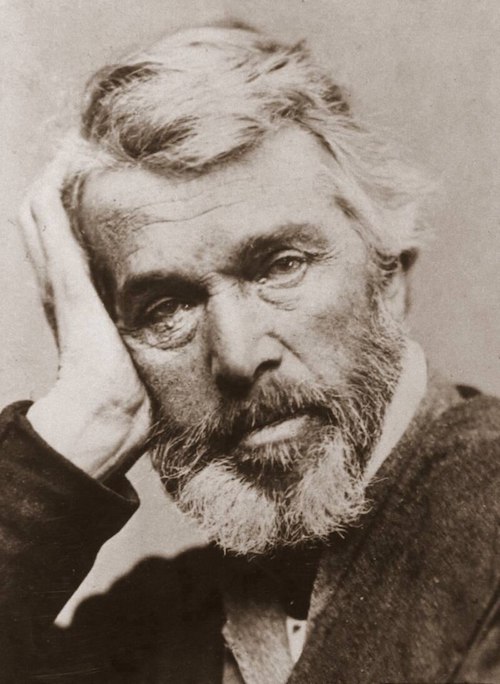

内村鑑三や新渡戸稲造らの門下生に、後の東京大学総長矢内原忠雄や無教会派のキリスト教独立伝道者である畔上賢造等がいます。畔上は内村の弟子といわれた伝道者です。彼らに多大な影響を与えたのが、19世紀のスコットランドの著作家・評論家のトーマス・カーライル(Thomas Carlyle)です。カーライルは「世界の歴史は英雄によって作られる」と主張したことでも知られています。

彼の言う「英雄」とは歴史に影響を与えた神、預言者、詩人、僧侶、文人、帝王などを指すようです。例えば内村は「後世への最大遺物」において、「勇ましい高尚なる生涯」が「後世への最大遺物」になる例として、カーライルが友人ジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill)の晩年の内妻、ハリエット・テイラー(Harriet Taylor Mill)により誤って燃やされてしまった「フランス革命史」の膨大な完成原稿を書き直したエピソードを挙げ、「私はカーライルという人については全体非常に尊敬を表しております」と書いています。

内村は1893年8月に京都へ移り、そこで著作活動を始めます。「基督信徒のなぐさめ」といった著作を世に出します。この著作に「無教会」という言葉を使うのです。その間カーライルに心酔し、全著作を読んだといわれます。そうしたきっかけで「カーライルを学ぶの利と害」という講演もしたほどです。あたかも内村が「カーライルを語るときは、自分自身を語っているのかのようだった」という評論もあります。内村がカーライルを学ぶ利として誠実、労働尊重、貧民(平民) 、愛護の三点をあげ、害として不平等をあげています。

特にカーライルが「クロムウェル伝(Oliver Cromwell’s Letters and Speeches)」で、政治の理想を描いているという指摘は、彼の強いクロムウェル崇拝が感じられます。クロムウェルはイングランドの政治家、軍人で、イングランド共和国初代護国卿(Lord Protector)となった人物です。カーライルは「英雄論」(On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History) でクロムウェルを英雄の一人としてとり上げ、フレデリック・ハリソン(Frederic Harrison)は軍人としてのクロムウェルを「我が国の歴史に一人二人を数えるだけである」と高く評価します。クロムウェルは強い回心の経験し、生涯ピューリタン(Puritanism)を貫いた人物です。

イギリスなどヨーロッパでは20世紀以降は、カーライルの思想は時代遅れと評され、彼の反ユダヤ主義的言動はナチスへの影響も含めて批判の的となっています。イングランドの歴史家、アンソニー・フルード(James A. Froude) はカーライルのユダヤ人嫌悪を「ドイツ的」(Teutonic)と評するほどでした。にもかかわらず、カーライルはヴィクトリア朝絶頂期の大英帝国において、その時代を代表する優れた著述家・言論人としての名声を確立します。

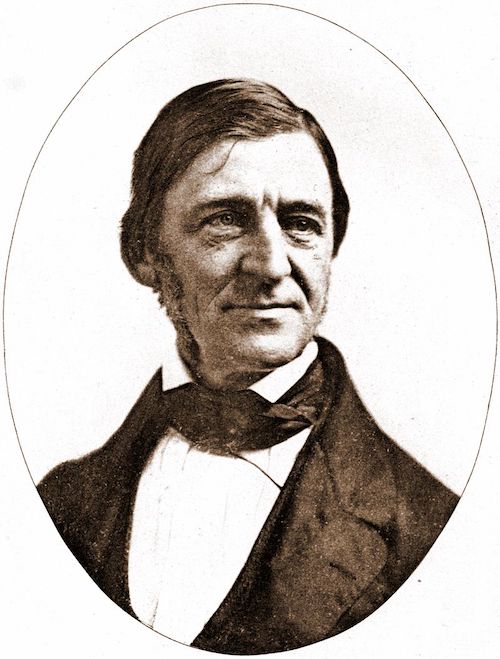

アメリカに眼を向ければ、カーライルの最も重要な弟子は、エマーソン(Ralph W. Emerson)といわれます。宗教的、社会的信念から離れ、汎神論的象徴主義による評論「自然」(Nature)を発表し、これが彼を中心とする超絶主義運動(Transcendentalism)の指導者となった哲学者です。超絶主義は、客観的な経験論よりも、主観的な直観を強調します。その中心は、人間に内在する善と自然への信頼であるとする思想です。エマーソンはしばしば「アメリカのカーライル」と称せられるほどでした。イギリスの哲学者ジョン・ミュアヘッド(John H. Muirhead)は、ドイツ観念論を受け入れたカーライルをして、「哲学的懐疑主義を拒絶し、当時の哲学思想の発展において、イギリスとアメリカにおいて他の誰にも及ばないほどの影響力を発揮した」と記しています。