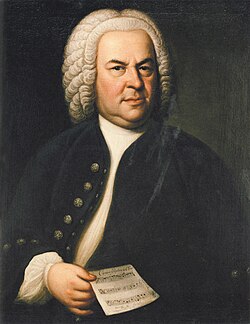

私たちが嗜むクラシック音楽は、ドイツ・オーストリアの作曲家のものが多いといえます。例えば、バッハ(Johann Sebastian Bach)、楽聖と呼ばれたベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)、ブラームス(Johannes Brahms)です。この三人は「ドイツ三大B」と呼ばれています。その他、モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart)、ワーグナー(Wilhelm Richard Wagner)、シューベルト(Franz Peter Schubert)、シュトラウス二世(Johann Strauss II)といった著名な作曲家・演奏家を輩出し、クラシック音楽の中心を支えています。ベートーヴェンの第九交響曲ニ短調(d-moll) の「歓喜の歌」(An die Freude) の特徴は、管弦楽と合唱を統合したことにあります。交響曲の歴史で初めて声楽を導入したのです。最後の第4楽章はもちろんドイツ語で歌われています。

何故、ドイツから有名な作曲家や音楽家が生まれたのでしょうか。第一の理由は音楽教育の充実にあります。ドイツには優れた音楽教育機関が数多く存在します。例えば、ライプツィヒ音楽院(Hochschule für Musik und Theater)やベルリン芸術大学(Universität der Künste Berlin)など、多くの作曲家が学び、育ってきたのです。これにより次世代の音楽家たちが育成されました。1843年にフェリックス・メンデルスゾーン(Jakob Ludwig Felix Mendelssohn)によって「ライプツィヒ音楽院」が設立されます。ドイツで最初の重要な音楽大学であり、初代院長にはメンデルスゾーンが就任します。1901年に瀧廉太郎がこの大学に留学しています。

第二はパトロンの存在があります。中世以降のヨーロッパでは、貴族や教会が音楽を支援する重要な役割を担っていました。パトロンによって宮廷楽師といった仕事や資金が提供され、安定した作曲活動ができたようです。ドイツでは特に教会音楽の発展が顕著です。特に1723年、バッハはライプツィヒの聖トマス教会(Thomaskirche)の音楽監督である「トーマスカントル」(Thomaskantor)に就任したことで知られています。そこでのオルガン奏者、聖歌隊指揮者にもなるのです。聖トマス教会時代では、年間約50曲のカンタータを作曲し演奏するという精力的な活動をします。マタイ受難曲(Matthäus Passion)も聖トマス教会で初演されといわれます。そのような環境のなかで精力的に作曲活動ができたのです。

第三は哲学と音楽の結びつきが挙げられます。言い換えれば観念論と音楽の関係で、ドイツ観念論の哲学者たちは、音楽を単なる娯楽ではなく、世界の本質を表現する手段として捉えていたとされます。例えば、ショーペンハウアー(Arthur Schopenhauer) は音楽を「世界の意志の直接的な表現」と考え、他の芸術よりも高い価値を持つとしました。さらに作曲家と哲学者の交流があります。ワーグナーはショーペンハウアーの思想に影響を受け、彼の音楽には哲学的な要素が色濃く反映されているといわれます。

Wikipediaによりますと、ニーチェもワーグナーとの交流があり、音楽を「人間の精神の最高の表現」(Musik ist der höchste Ausdruck des menschlichen Geistes)とさえ述べています。このようにドイツの哲学者たちは、音楽が人間の感情や精神に深く作用すると考え、作曲家もそうした精神に支えられて活動できたようです。