今私たちの関心と懸念は物価高です。米価、ガソリン税、消費税、そして電気料金です。その中でも特に私たちの生活で心配なのが電気料金です。電気料金の内訳を調べると、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(再エネ賦課金)という項目があります。

この再エネ賦課金は、2012年に制定された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、日本で電気を使用しているすべての世帯や企業から、例外なく徴収されている料金のことです。発電時にCO2を排出しない再生可能エネルギーの普及や拡大をめざしています。再エネ賦課金は、その名のように再生可能エネルギーの導入を促進するために活用されるという趣旨です。

どのような電力会社と契約していても、再エネ賦課金の支払額が変わることはありません。場所に関わらず、全国で再エネ賦課金の単価は一律に次のような式で算出されています。

再エネ賦課金=使用電気量(kWh)× 単価(円/kWh)

この賦課金の計算式から分かるように、電気を使えば使うほど賦課金は上がります。再エネ賦課金は意外と取られていて、電気代の10%以上が再エネ賦課金として上乗せになっています。これは一種のステルス増税ともいわれています。単価は、再生可能エネルギーの導入予測から算出されていますが、少し複雑なのでここでは省略します。

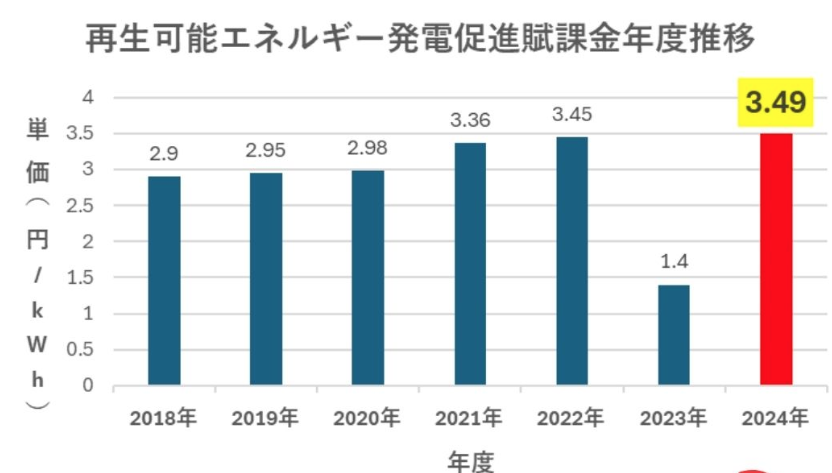

単価は毎年経済産業大臣(経産相)が決定し、2023年度では単価は1.40円/kWhとなり初めて減額となりました。減額になった理由として、化石燃料の価格上昇により電力の使用を国民が控え、結果として再エネ賦課金が減少したのです。右のグラフでも分かるように2024年5月の検針分から適用されている単価は3.49円/kWhとなっています。2025年5月分からも同額となります。いうまでもなく再エネ賦課金を抑える最も確実な方法は節電です。

毎年度上がっている電気料金支払いの負担は問題視されています。新電力会社に切り替えると電気代の支払い総額が下がるケースがあります。例えば、大手の電力と契約しているとしても、新電力会社からも電力プランを取得し検討するのも一考です。それによっては再エネ賦課金を含めた総額を下げることが可能であると判明しています。

K民主党は、「再エネ賦課金」の徴収を停止する法案を2024年3月に国会に提出しました。この法案では、電気料金の値下げを実現するために再エネ賦課金の徴収を一時停止するとしています。ただこの法案が成立する見込みは不明です。

日経の2024年11月の報道によれば、経産省はこうしたK党の主張について「再生エネ賦課金の徴収を停止しても、再生可能エネルギーの導入拡大に必要な経費として国民負担が発生する点にも留意が必要だ」と述べています。政府は、このように当面は再エネ発電コストの低減や電力市場の安定化を進め、将来的な賦課金負担の軽減に取り組む姿勢は見せています。

今後の物価高対策の見通しですが、この7月には参議院議員通常選挙が予定され、各党とも電気代、米価、社会保険料、ガソリン税、消費税をこれ以上値上げないか、引き下げることを公約に掲げることが考えられます。いずれにしても今般の物価高に備えるには、無駄な支出は避けるなどの節約意識の高揚が大事だと思われます。

電気料金に関するもう一つの懸念は、酷暑とか猛暑への対策です。日本気象協会は2025年の天気傾向を発表しています。「2025年は寒冬でスタートするものの春の訪れが早く、夏は猛暑傾向が予想され、メリハリのある年となりそう」との予測です。AIによりますと「この夏は、太平洋高気圧の北への張り出しが強まり、全国的に気温は平年より高い予想。 近年続いているような猛暑となる見込み。」との見立てです。猛暑は家計の電気料金にもろに影響してきます。ただLED化したマンションなどの共用部の電灯やエレベーターなど動力に関しては、猛暑であっても電気料金の影響は少ないと思われます。