Last Updated on 2025年7月5日 by 成田滋

統計資料を駆使して人に間違ったことを教えるのは、統計を巧妙に操作することです。いわば統計の操縦法といってよいかもしれません。重要なことは、ごまかすという狙いにあわせて統計データを歪曲し操作するのは、必ずしも統計の専門家ではないことです。おそらく統計家の机上で導き出される数字が、セールスパーソンや広告代理店、新聞や雑誌記者、コピーライター、政府役人らの手にかかっていつの間にかねじ曲げられ、誇大化され、極端に簡略化され、取捨選択されて歪められていくのです。

誰にも間違いがあるとしても、大目にみてやるわけには行かない事例が沢山あります。しばしば新聞や雑誌に見受ける間違いの図表には物事を大袈裟に誇張し、センセーショナルなものにしようとしますが、小さくいうことは滅多にないものです。小さくいうことは読者の目に止まらないからです。

いくつかの例を取り上げてみます。財政の見通しを予測する政治家や経営者などは、国民や顧客、株主に対して、実際に考えられるより明るい見通しを発表したり発言することはなく、むしろ実際より暗い見通しを言うことが多いのです。その典型が、一国の総理が「日本の財政状況は間違いなく極めてよろしくない。ギリシャよりもよろしくない状況だ」という答弁に代表されています。そして、挙げくの果てに、「債務残高はGDPの2倍を超えており、主要先進国の中で最も高い水準にある」というように危機を煽るのです。

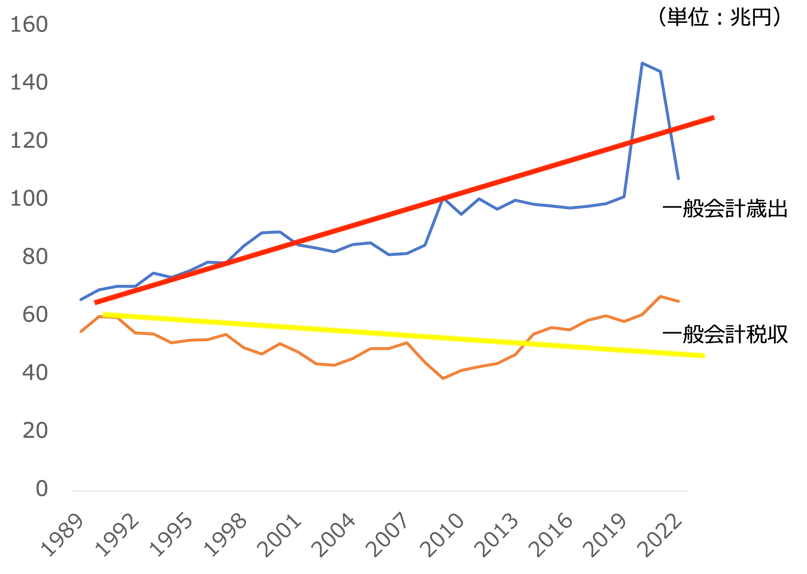

統計データを最も姑息な方法で語り伝えるには図表を使うことです。図表にはその中に事実を隠し、いろいろの関係を歪めてしまう容器のようなものです。日本の財政状態を表現する「ワニの口」がその一例です。財政の「ワニの口」は、以下の図のとおり、日本の国家予算の一般会計の歳出と税収の差がワニの口のように拡大していく様を揶揄しています。このような状態になって日本の財政が破綻しないようにと、財務省を中心に財政規律を守る必要が強調されています。図は、グラフの歳出と歳入が先に伸びたとすれば、ワニの口のイメージとなるという按配です。

「ワニの口」論者は、財政の引き締めや様々な行政サービスを提供するための政策的経費を、税収等で賄えているかどうかを示す指標、いわゆる「プライマリーバランス:PB」の黒字化を錦の旗としています。PB達成のために、財務省は極力、新規の国債発行に頼らない財政を目指そうとしています。「ワニの口」とは、誠に的を得た巧妙な戦術です。

しかし、『グローバル・スタンダードでは、国債の発行による支出は民間の資産の増加となるため、景気過熱の抑制の必要がない限り、発行された国債は、事実上、永続的に借り換えされていくため、歳出に債務償還費は計上されない』とされています。この見方は、「ワニの口」論者に対する挑戦なのです。すなわち、日本の財政状況は財務省やマスメディアが報道しているほど悪化していないのです。

「ワニの口」とは、以下のような財政構造を示す比喩です。つまり上のアゴの支出がどんどん広がる、特に社会保障費、下のアゴの税収は経済停滞・人口減少などであまり増えないという指摘です。結果として口が開きっぱなし=財政赤字の拡大「ワニの口」は予算の一般会計の歳出と税収の差がワニの口のように拡大していくことを指します。つまり、主に高齢化による社会保障費の拡大という「歳出増」と「歳入停滞」が乖離していくことが、長期的な財政危機を招くと警鐘を鳴らす構図です。

ですが、会計歳出には国債償還費が入っていますが、歳入の方は借り換えた国債に相当する公債金収入が入っていません。従って、歳出から国債償還費を除くと同時に、歳入の方は税収に「その他収入」を加えた上で改めて両者を比較すると、いわゆる「ワニの口はありません」ということになるのです。「ワニの口」という図は、宣伝のトリックとしては耳目を集めそうですが、なんら新しいものでもなく、むしろ人を誤解させるための陳腐でチンケな方法といえそうです。