少し専門的な分野の経済や財政にまつわる略語です。テレビや新聞などのオールドメディア、SNSなどでの新興メディアでしばしば登場する財政上の略語です。財政均衡とか健全財政をうたい、増税を意図する財務省や与党や野党の一部の議員、積極財政というかけ声で、内需の拡大やデフレ回復を叫ぶ学者や議員の双方がしばしば使う略語を紹介します。

P.M.: Primary Balance

プライマリー・バランスと呼ばれ「基礎的財政収支」と訳されています。税収や税外収入と、国債費(国債の返済や利子)を除く歳出との収支のことです。簡単に言うと、社会保障や公共事業などの政策的経費を税収などで賄えているかを示す指標です。財務省が使いたがる略語です。経済が不況で需要不足の状態の場合、基礎的財政収支の赤字を拡大する積極財政で民間部門に資金を供給して、経済を活性化する財政政策が求められるのです。今はそうした時期なのです。プライマリー・バランス黒字化目標を旗印に増税と緊縮財政に突き進む財務省への批判として、「ザイム真理教」とか「財務省、亡国論」と呼ぶ者が増えています。

MMT:Modern Monetary Theory

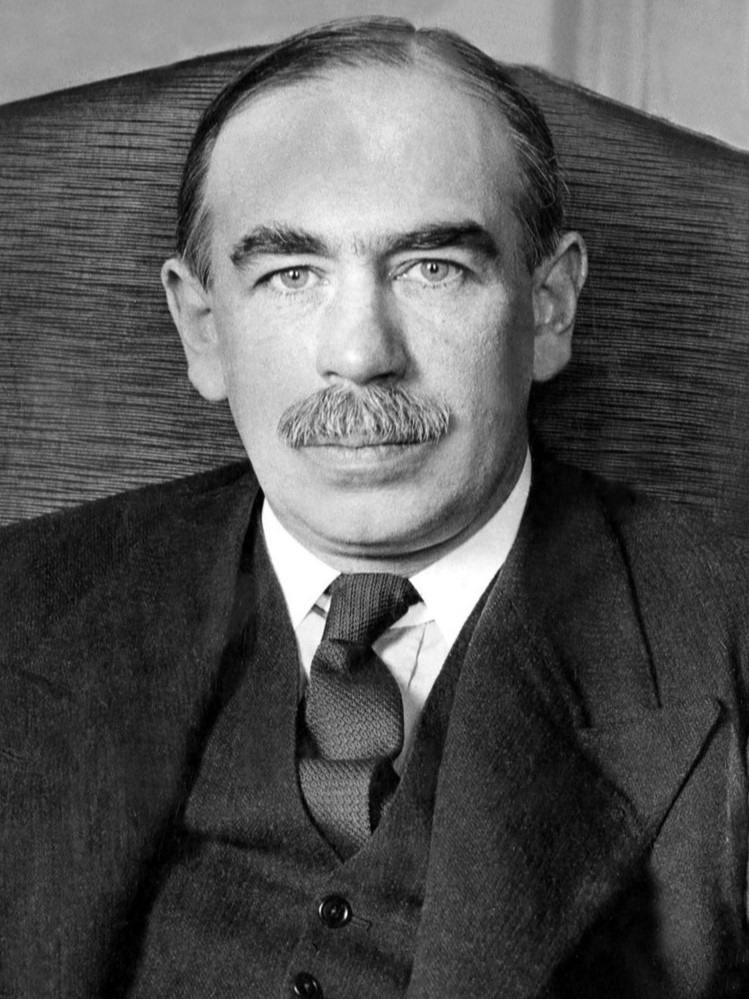

MMTは現代貨幣理論と呼ばれています。通貨発行権を持つ国家は債務返済に充てる通貨を自在に創出できることから、「財源確保のための徴税は必要ではない」、「財政赤字で国は破綻しない」、「インフレにならない限り国債はいくら発行しても問題はない」と主張するのです。MMTはケインズ(John M. Keynes) 経済学の流れを汲むマクロ経済学理論のひとつで、「政府の財源は税と債券発行によって調達すべき」、「赤字拡大が続けば国は破綻する」という主流派経済学の見方に対抗しています。

BS: Balance Sheet

貸借対照表と呼ばれています。企業が一定時点でどのくらいの資産を保有し、その財産を調達するためにどのくらいの負債を負い、どのくらいの純資産があるのかを表す財務諸表のことです。資産、負債、純資産の3つの要素で構成され、左側に借方として資産、右側に貸方として負債と純資産を記載します。銀行は企業に融資するとき、企業の貸借対照表を見て、企業の返済が可能かを判断します。大切な財務諸表といえます。

CEFP: Council on Economic and Fiscal Policy

経済財政諮問会議の略語です。この諮問会議は、日本の内閣府に設置され重要政策に関する事案を協議します。この会議では、最終的に経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針がとりまとめられ、予算方針に反映されます。会議の成員は、議長と10人以内の議員から成ります。民間有識者数を議員の4割以上確保することが法により定められています。ですが、議員の内2人は日本経団連幹部であり、経団連の利害が強く反映されているのではないかという批判があります。

FTA: Free Trade Agreement

「自由貿易協定」と呼ばれるもので、2か国以上の特定の国・地域の間で、貿易自由化のために締結する協定のことを指します。自由貿易協定のメリットは「関税の軽減・免除」にあります。FTAを相手国と締結することで、協定の内容および交渉によって、段階的な関税の軽減・免除ができるようになり、お互いのメリットを追求した貿易ができる可能性が高まります。

日本は’通商交渉ではWTO体制下の多国間主義に重きを置いていました、それゆえFTAに対する取り組みは、欧米諸国と比較すると遅れていました。グローバル経済が拡大するなかで、日本がFTAを締結していないことで、海外ビジネスにおいて日本企業が不利益をこうむるケースも発生していました。そのような状況から、日本政府もFTAを推進する意識を強く持つことになったといわれます。

ただし、FTAの協定内容によっては、従来は守られていた産業が衰退してしまったり、自国の特定産業が育たなくなってしまうデメリットもでてきます。その例は、アメリカやオーストラリアからの畜産物の輸入により、国内の酪農家が影響を受けたことです。