ドイツの大哲学者であり文豪にゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)がいます。 「ギョエテとは俺のことかとゲーテいい」と明治時代の小説家、斎藤緑雨は述べたといわれます。斎藤は、Goetheを「ギョエテ」と発音したようです。「ギョエテ」と発音したのは、ドイツ語の発音の特徴である「ウムラウト」(Umlaut)にあります。ウムラウトとは、母音が後続の母音の影響で変化する現象のことです。その変化した母音を表記するために用いる記号が「¨」です。

それはさておき、ドイツはゲーテの他に、フリードリッヒ・ニーチェ(Friedrich Wilhelm Nietzsche)、ヘルマン・ヘッセ(Hermann Karl Hesse)、トーマス・マン(Paul Thomas Mann)いった文豪を輩出した国です。 これらの偉人がその哲学や思想をぴったりと表現してきたのがドイツ語だと考えられます。

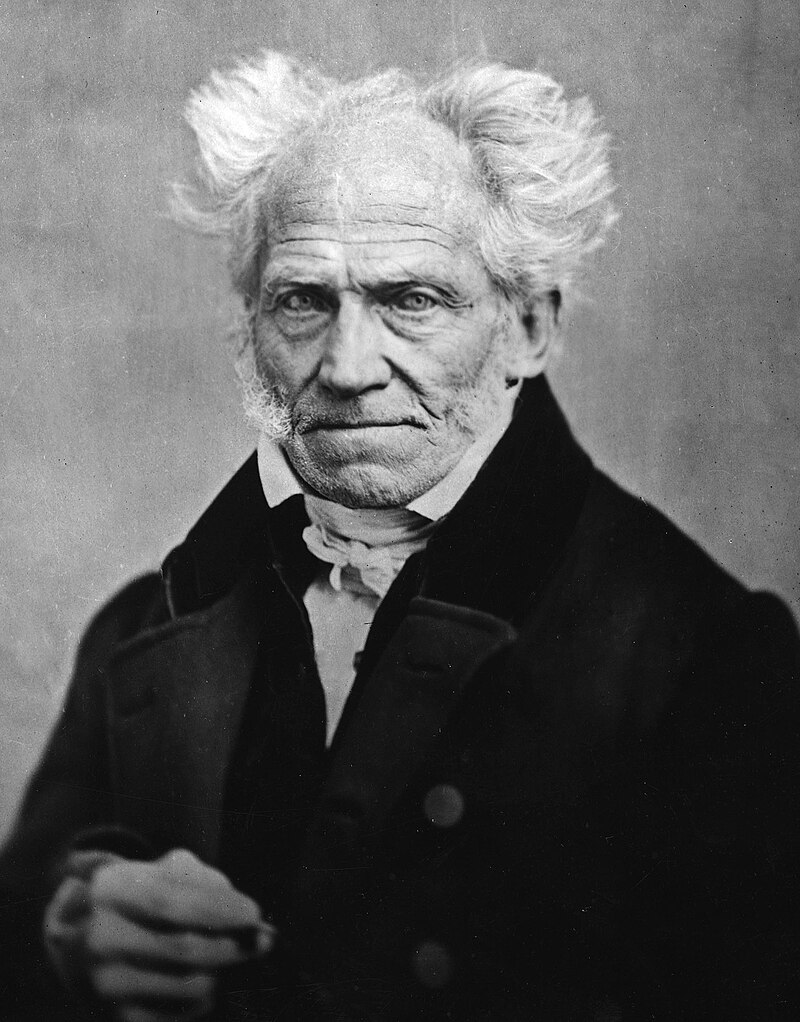

19世紀のドイツの哲学者で、厭世主義(ペシミズムーPessimismus)の代表的な思想家として知られているのが、アルトゥール・ショーペンハウアー(Arthur Schopenhauer)です。Wikipediaによると、ショーペンハウアーは、カントやプラトンの影響を受けながらも、仏教やインド哲学にも関心を持ち、「人生は苦しみである」という考えを強調したといわれます。そのため、彼の思想は後の哲学者や文学者に大きな影響を与えたようです。

「人生は苦しみである」という考えは、実存主義文学の基盤となりました。特に、ポーランドの作家で「変身」を書いたフランツ・カフカ(Franz Kafka)やアイルランドの作家、サミュエル・ベケット(Samuel Beckett)の作品には、彼の影響が色濃く見られるといわれます。「変身」の有名な冒頭の文です。主人公の「グレゴリー・ザムザ(Gregor Samsa)は、安らかでない(unruhig)夢からある朝目覚めたら、自分がベッドの中で巨大な(ungeheuer)害虫(Ungeziefer)に変身しているのを見つけた(fand)」主人公が巨大な虫になるという不条理さを描いた奇怪なモチーフの小説です。

18世紀後半、ヨーロッパ全体に広がっていた啓蒙主義(Aufklärung)は、「理性」、「秩序」、「普遍性」を重視するものでした。しかし、ドイツではこの理性という主義に対し「人間の感情」や「想像力」、「個性」などが抑圧されていると主張します。ドイツでロマン主義(die deutsche Romantik)が生まれたのは、ドイツ各地における自由都市や小国の存在、哲学的な思索、啓蒙主義への反発、そして「現実を超えた理想」を追い求める文化的土壌があったからだといわれます。

文学や哲学とも密接に結びついてロマン主義音楽が発展します。理性で整えられた形式美(古典派)から、より主観的で感情表現豊かなものとして生まれます。その中でベートーヴェンは古典派からロマン派への嚆矢とか先駆といわれています。歌曲のリート(Lied)や交響曲のシューベルト、ピアノ曲、歌曲のローベルト・シューマン、交響曲、宗教音楽のフェリックス・メンデルスゾーン、さらに楽劇のリヒャルト・ワーグナーがベートーヴェンに続いて、ロマン主義音楽が開花し名曲が作られていくのです。